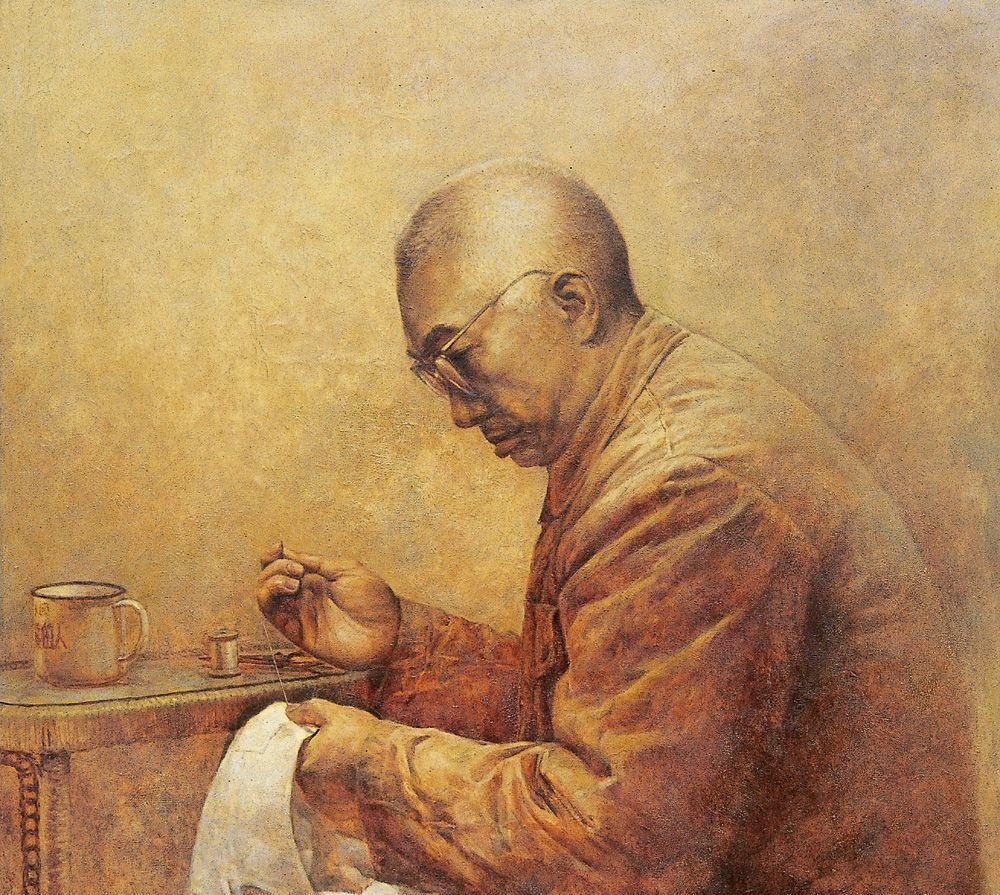

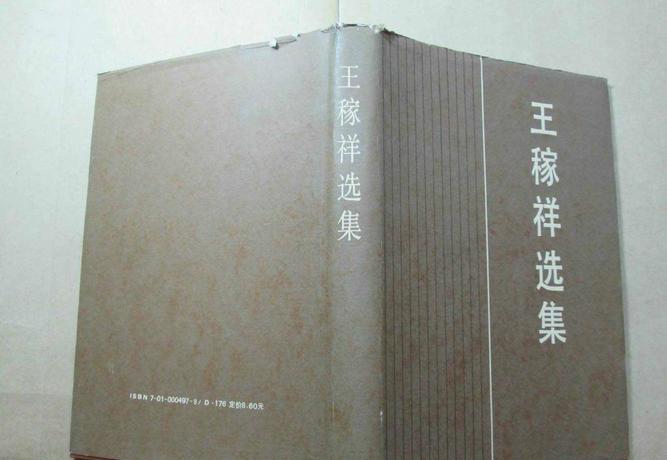

彭德怀生前,专门嘱咐侄女去看两位大将:他们都可以信任 彭德怀的病情日益恶化,他清楚自己已没有多少时间,临终前,他把厚厚的手稿交到侄女彭梅魁手中,语气格外坚定,嘱咐她要把这些东西交给两个人。 他点出的名字只有两个:黄克诚、萧劲光,黄克诚的身份显赫,却更多来自他的战场功绩,他早年加入红军,参与过井冈山时期的斗争,历经无数次生死考验。 作为参谋长,他在行军和作战中总能保持冷静,善于判断战机,在一次次硬仗中,他常常亲临前线,甚至多次负伤,这样的经历使他赢得了部队的信服,也在彭德怀心中占据重要位置。 两人从红三军团时期就密切合作,彭德怀是军团长,黄克诚是参谋长,战场上的配合极为默契,无论是突围还是防守,黄克诚都能在关键时刻拿出精准的方案,确保部队安全转移或集中优势兵力反击。 他并不是单纯的幕僚,而是能与统帅共同承担责任的指挥员,1959年的庐山会议,成为两人命运的转折点。 彭德怀因直言遭到围攻,整个会场气氛紧张,许多人为了自保,纷纷与他保持距离,当毛主席提出要黄克诚“划清界限”时,几乎所有人都以为他会低头。 但黄克诚在众目睽睽之下,明确表态自己不会与彭德怀分开立场,这一举动等于主动将自己置于危险之中。 彭德怀听到这番表态,心中极为复杂,那是一种沉重的感受,他明白黄克诚为此将付出惨痛代价,但也正因为如此,他确认了自己多年来对黄克诚的信任没有错。 即便后来两人同时陷入困境,他依旧在病榻上打听黄克诚的境况,哪怕只得到零星消息,他也要知道这个兄弟是否还安好。 1977年,彭梅魁抱着厚厚的手稿,从长沙赶往北京,她心里明白,这一趟关系重大,她冒着被质疑的风险,终于在301医院找到了黄克诚。 当黄克诚看见那堆纸张,久久无言,最后只给出一个坚定的结论:这些东西不能私人保存,必须交给中央去处理。 他随后联系胡耀邦,推动了《彭德怀自述》的公开问世,那一刻,他完成了老战友的遗愿,也完成了自己肩上的托付。 与黄克诚相比,萧劲光和彭德怀的相识稍晚,但从战场到生活,他们之间同样凝结出深厚情谊,1934年,中央苏区战事紧急,敌军步步紧逼,部队损失惨重。 有人要为失利寻找责任人,萧劲光成了被推出来的替罪羊,就在最危险的时候,彭德怀力排众议,当场替他承担,坚决否认这是萧劲光的过错。 那一次,萧劲光明白,彭德怀不仅是上级,更是愿意为属下挺身而出的人,从那以后,两人的关系越发牢固。 长征途中,萧劲光被调到红三军团任参谋长,开始与彭德怀并肩作战,行军路线的讨论、突围的抉择、夜间的警戒部署,他们几乎每日都在共同研究。 萧劲光沉稳细致,彭德怀果断勇猛,两种性格在战场上形成互补,无数次危险时刻,正是这种互补,让部队转危为安。 1958年以后,彭德怀的处境越来越艰难。一次内部会议结束后,萧劲光专程带人去看望他,几人坐在简陋的小院里,聊起往事,彭德怀少见地露出笑容。 当时他说过一句话:萧劲光是君子,是可信赖的人,这份评价后来一直留在记忆中,成为临终前托付的重要理由。 萧劲光后来同样在“文革”中遭遇审查,直到1979年才恢复职务,那几年,彭梅魁始终没机会把伯伯的嘱托告诉他。 终于在1980年秋,她在一次海军机关座谈会上见到萧劲光,鼓起勇气说出伯伯惦记他,那一刻,年迈的大将沉默良久,只是紧紧攥住手中的茶杯,用力点头。 黄克诚与萧劲光,一个在庐山会议上选择不划界,一个在苏区危机中被力保,他们与彭德怀之间的关系,并非普通的战友情分,而是一次次生死关头淬炼出来的信任。 彭德怀一生刚直,敢言敢行,但他也知道,真正能够托付终身的,只有那些在关键时刻经得住考验的人,黄克诚与萧劲光正是他心中最可靠的名字。 1978年,《彭德怀自述》终于出版,全国各地的读者争相购买,退伍老兵翻开书页时,仿佛重新走入那段峥嵘岁月,手稿的面世不仅让历史有了真实记录,也兑现了彭德怀对后人的交代。 这段故事看似只是几个人的交往,却折射出一个时代的复杂,黄克诚与萧劲光在最危险的时候作出了不计后果的选择,正因为如此,他们被彭德怀托付。 那份托付并不是简单的情感,而是建立在共同经历的生死与考验之上,它超越了官职与地位,成为一种最深沉的信任。 彭德怀走了,但他的遗言、他的选择,以及那两位大将的回应,都成为历史不可磨灭的一部分,信任的分量,在那一刻,重过千钧。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法!