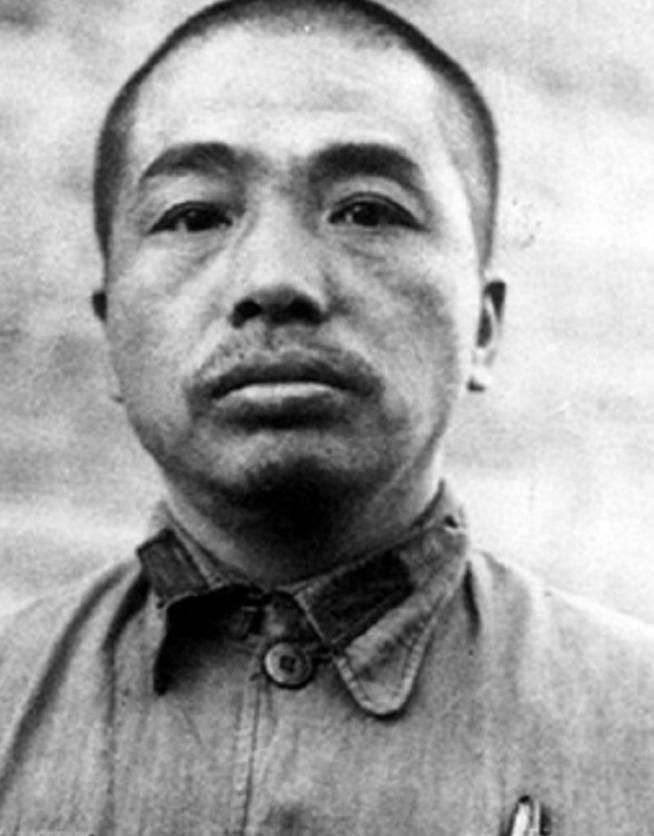

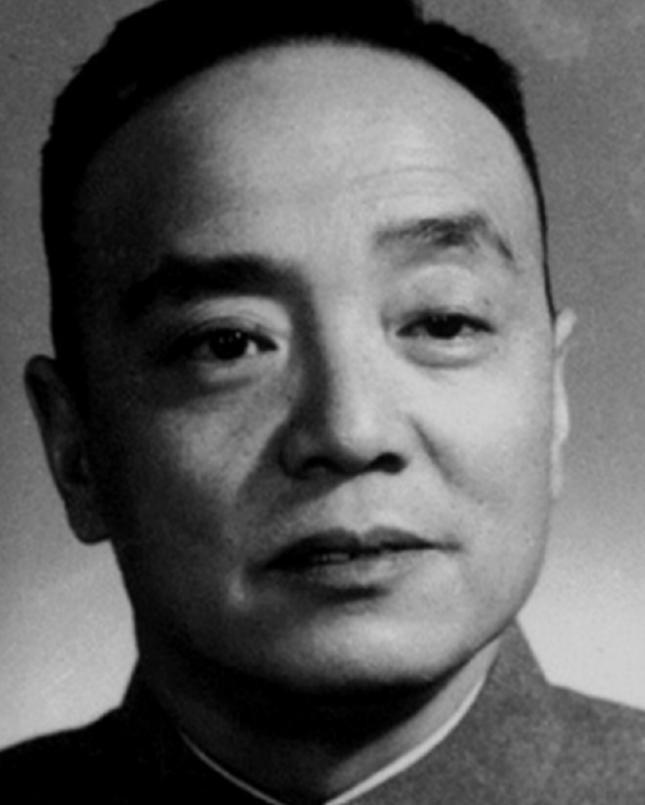

1965年彭德怀赴西南前与杨尚昆辞行,彭德怀:我心里很难过 “1965年3月下旬,一定要保重身体。”客厅里,杨尚昆轻声叮嘱,彭德怀只回了六个字:“我心里很难过。”寥寥数语,透出两位老战友难以言表的沉重。那一晚,北京玉泉路的灯光一直亮到凌晨,两个人从三线建设谈到红军岁月,茶水换了几壶,谁也舍不得先站起来。 这一年,党中央启动西南三线大规模国防工业布局,需要一位既懂军事又熟工建的大将坐镇。彭德怀被任命为“三线建设委员会副总指挥”,地点在川黔结合部。对于一位曾经统帅百万雄师、又在庐山会议后备受关注的元帅来说,这份任命分量沉甸甸。外人或许只看到“重用”二字,彭德怀却清楚:落脚深山,远离京畿,更多的是一种政治上的“避风”,但组织需要,他从不讲条件。 杨尚昆也明白彭德怀此行的意味。自1959年国庆后,他就被安排在中南海与彭德怀保持日常联系,既关照生活,也传递中央态度。六年下来,他见惯了彭德怀“有事干就精气神十足,闲下来就看农田、翻史书”的率直。如今突然远赴西南,心里的落差可想而知。 两人相交并非一日。有意思的是,他们第一次见面时,一个是威名在外的红三军团团长,一个是初到前线的年轻政委。1933年夏天,彭德怀在江西广昌的指挥所里,抬头就看见杨尚昆扎着规整绑腿走进来,那一声“以后咱们齐心合力”成了三十多年战友情的开端。 广昌保卫战时,蒋介石集结十几个师猛攻,红军飞机大炮远逊于敌,却被要求“死守”。炮火最炽的时候,一架国民党轰炸机俯冲而下,彭德怀一个箭步将杨尚昆推进坑道,炸弹在洞口炸开,两人都被埋了一身土。多年后杨尚昆说起这事,仍抹不掉眼角的湿意:“那一下,如果彭老总晚半秒,我就没机会写回忆录了。” 长征途中,两人遇到新的考验——张国焘另立“中央”。张国焘先许诺彭德怀三个师,再以“老上海同事”身份套近杨尚昆,企图分化。彭德怀一句“我不是军阀”拍案而起,杨尚昆则笑谈风生,既不正面冲撞,也绝不松口。方式不同,立场一致,张国焘终没捞到半点便宜。 1947年,陕北定城的窑洞里,两人又对面而坐。那次是杨尚昆奉命送毛泽东亲笔信。信中决定:西北战场由彭德怀统一指挥,贺龙主后勤。彭德怀放下信,呵呵一笑,“一个韩信、一个萧何罢了”,杨尚昆立刻明白中央意图。此后西北野战军横扫顽敌,打下西北半壁江山,韩信与萧何的分工恰如其分。 新中国成立后,杨尚昆主管中央办公厅,彭德怀主掌国防。两人对话方式简单直接:大事当面聊,细节纸条传。1956年军衔授予,彭德怀与杨尚昆并肩从天安门缓缓走下,台阶不高,却凝结了二十多年的生死与共。 风向在1959年急转。庐山会议后,彭德怀搬出香山、住进吴家花园,身份和舆论压力骤降。毛泽东指定杨尚昆“多去走动”。他隔三差五过去,带一纸批示,或是一篮子菜,偶尔也陪老战友翻翻《资治通鉴》。他知道彭德怀最恨被闲置,所以常设法送来农村调研材料,让老帅写建议、出主意。有次彭德怀抬头问他:“这些意见主席能看到吗?”杨尚昆答:“能。”话不多,却表明了态度。 1965年三线建设号角吹响,国家需要从零起步建数十座军工厂,时间紧、任务重,交通闭塞、后勤艰难。彭德怀深知那不是功成名就的舞台,而是一场硬骨头战。赴任前夜,他在杨尚昆家里提起长征旧事,眼眶突然红了,“老杨,你那条旧伤怎么还痛吗?”杨尚昆摇头:“疼不疼都过去了。老彭,三线也得有人扛。”客厅的钟声敲了十一下,彭德怀起身,狠狠握了握杨尚昆的手。 他们再没机会并肩。1974年彭德怀病逝于北京301医院,杨尚昆当时尚未恢复工作,只从几位老秘书的只言片语里得知噩耗。这位心性坚毅的中共中央办公厅前主任,默默合上门,独自站在院子里吹了半夜的冷风。 1978年春,杨尚昆重新回到人民大会堂,第一件事便是请办公室找彭德怀的全部档案。那一摞纸他通宵看了三天,写下《我所知道的彭老总》交给中央。文章最后一句只有八个字:“此人胸怀,山河可鉴。”1998年,彭德怀百岁诞辰,杨尚昆已卧病在301医院,他让护士把写好又改的《追念彭大将军》放在枕边,反复推敲到深夜。 试想一下,32年相知,33年别离,情谊非文字可以尽述。真正的战友,不是天天聚在一起,而是在重大抉择面前,始终相信对方“绝不会走错一步”。彭德怀和杨尚昆做到了,所以当彭德怀走进西南山谷、当杨尚昆握笔回忆,他们都无需多言。历史给出的评价,或许就埋在那句质朴的话里——“我心里很难过。”

大 雄

彭总性子直