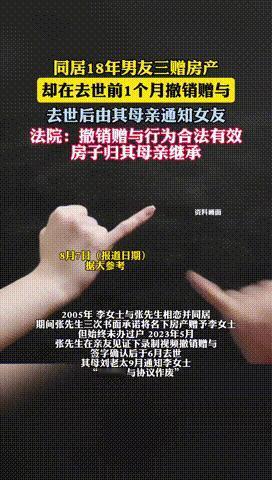

“被白嫖18年?”北京,一女子与男友同居18年,恋爱期间,男友3次出具赠与协议,承诺将自己名下的房产送给女子。后来男友因病去世,女子按照协议继承房产时却被告知,男友去世前1个月签署了撤销赠与协议!女子认为自己被坑了,将男友母亲告上法院,法院判了! 据8月7日报道,北京的张女士最近陷入了一场持续多年的房产纠纷,起因竟是一段同居18年的感情,和三份被寄予厚望的赠与协议。这段故事像一面镜子,照出了情感与法律交织时的复杂面貌。 1998年张女士与李先生相识相恋,很快开始了同居生活。两人一起布置小家,共同承担生活开销,甚至以“夫妻”名义参加亲友聚会。 在旁人眼里,他们和普通夫妻并无二致,只是少了一纸结婚证。2005年,李先生购买了一套位于朝阳区的两居室,房产证上只写了自己的名字。张女士虽有些失落,但李先生当时解释“等以后条件好了再补手续”,她便没再深究。 2008年李先生第一次主动提出签订赠与协议。他在一份手写文件上按下手印,承诺将房产50%的份额赠与张女士,理由是“感谢她多年付出”。张女士将协议小心收进抽屉,觉得这是感情稳定的证明。 2015年,两人计划结婚,李先生又出具第二份赠与协议,这次明确将整套房产赠与张女士,并找了两位朋友作见证。张女士感动之余,还特意请律师审核了协议条款。 2020年李先生因身体不适住院,担心自己“万一有个三长两短”,第三次签署赠与协议,甚至去公证处做了公证。张女士拿着公证书,觉得“这下总算踏实了”。 变故发生在2023年春天。李先生因病情恶化去世,张女士在整理遗物时,发现了那份让她如坠冰窖的文件——去世前一个月,李先生在病床上签署了一份撤销赠与的声明,并由其母亲代为办理了相关手续。更让张女士难以接受的是,李先生的母亲作为法定继承人,拿着这份撤销声明,要求独占房产。 “18年的感情,三份协议,最后全成了废纸?”张女士无法理解,为什么公证过的协议还能被撤销? 她查阅了大量资料,发现根据《民法典》,赠与人在财产权利转移前,确实有权撤销赠与,但公证赠与和具有公益、道德义务性质的赠与除外。她的三份协议中,只有最后一份做了公证,可李先生却在公证后、权利转移前撤销了赠与。 张女士决定将李先生的母亲告上法庭,要求履行赠与协议。法庭上,双方展开了激烈辩论。张女士的律师强调,李先生多次签署赠与协议,且最后一份经过公证,应视为其真实意愿;而李先生母亲的代理律师则指出,赠与协议未办理产权变更登记,李先生作为房产所有权人,有权在生前撤销赠与。 法院审理后认为,虽然李先生签署了多份赠与协议,但房产始终未过户至张女士名下,所有权未发生转移。根据法律规定,除公证赠与或具有特定情形的赠与外,赠与人在权利转移前可撤销赠与。李先生最后一次撤销赠与的行为,虽发生在病重期间,但意识清醒,且符合法定程序,因此撤销有效。最终,法院驳回了张女士的诉讼请求,房产由李先生的母亲继承。 这场纠纷落幕后,张女士搬离了那套住了18年的房子。她偶尔会翻出那些泛黄的赠与协议,上面还留着李先生的字迹和手印。“感情里的事,哪能全靠一纸协议?”她叹了口气。而李先生的母亲,在处理完儿子后事后,也陷入了沉思——如果当初儿子和张女士早点领证,或许就不会有这场官司。 这起案件照出了同居关系中的法律风险。没有婚姻登记的保护,财产归属往往依赖双方的约定和证据。赠与协议虽能表达心意,但若未完成产权变更,仍可能被撤销。对于许多人来说,这或许是个提醒:感情需要真心,但涉及财产时,多一份法律意识,或许能少一些纠纷。 信源链接: