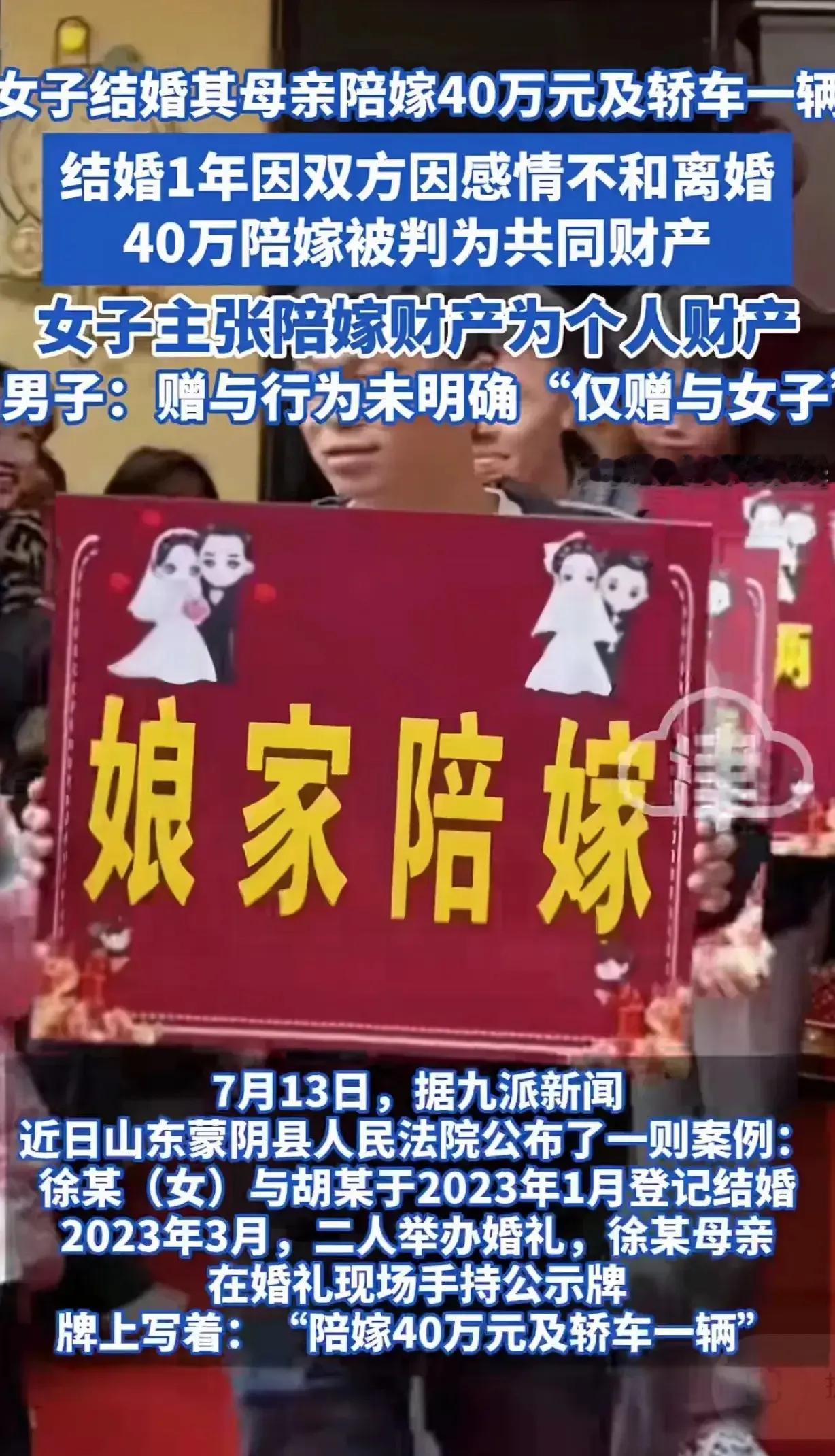

山东蒙阴女子徐某与丈夫胡某结婚仅 19 个月便因感情破裂离婚,娘家陪嫁的 40 万现金和一辆车究竟属于个人财产还是夫妻共同财产?这场争议最终由法院的判决画上句号。 2022 年初,徐某与胡某经人介绍相识,相处半年后登记结婚。为了让女儿在婆家 “站稳脚跟”,徐某父母在婚礼期间陪嫁了 40 万元现金和一辆价值 15 万元的轿车,希望小两口能以此为基础经营好家庭。 然而,现实并未如预期般美好。由于婚前了解不深,婚后两人在生活习惯、消费观念上的差异逐渐显现,争吵成了家常便饭。据徐某回忆,胡某花钱大手大脚,常因她拒绝为其朋友担保贷款而争执;胡某则认为徐某过于 “贴补娘家”,每月给父母的生活费远超约定数额。2023 年 8 月,在又一次激烈争吵后,徐某提出离婚,胡某表示同意,但双方在财产分割上陷入僵局。 徐某坚持认为,40 万现金和轿车是父母明确给自己的陪嫁,属于个人财产,与胡某无关;胡某则反驳,这些财产是在婚后获得的,且岳父母从未明确说过 “只给徐某一人”,理应算作夫妻共同财产,自己有权分割一半。协商无果后,徐某向蒙阴县人民法院提起离婚诉讼,请求法院确认陪嫁为个人财产。 徐某的代理律师指出,根据《民法典》第六百五十七条,赠与合同是赠与人将财产无偿给予受赠人,受赠人接受的合同。徐某父母的陪嫁行为构成赠与,且从当地习俗来看,嫁妆历来被视为女方个人财产。律师提交了徐某母亲的证言,证明 “这笔钱是给女儿防身用的,怕她在婆家受委屈”,并强调《民法典》第二百六十七条明确 “私人合法财产受法律保护”,胡某无权要求分割。 胡某一方则依据《民法典》第一千零六十二条反驳,该条款规定夫妻在婚姻存续期间 “继承或受赠的财产” 属于共同财产,除非遗嘱或赠与合同中确定只归一方。胡某认为,徐某父母的赠与发生在婚后,且未以书面形式明确 “仅赠与徐某”,应适用这一规定。“结婚时亲戚都在场,岳父母说‘给小两口过日子用’,这明显是对夫妻双方的赠与。” 胡某在法庭上说道。 为证明主张,胡某提交了婚礼录像,其中确实有徐某父亲提到 “希望这笔钱能帮衬小家庭” 的片段,但未明确排除胡某的权利。双方对这段录像的解读各执一词,徐某认为这只是客套话,不能改变嫁妆的个人属性。 《民法典》第一千零六十三条第三项规定,遗嘱或赠与合同中确定只归一方的财产,为夫妻一方的个人财产。这意味着,判断陪嫁是否属于个人财产,关键在于赠与人是否有 “仅赠与一方” 的明确意思表示,这种意思表示既可以是书面形式,也可以通过口头、习俗等方式体现,但需达到 “明确” 的程度。 本案中,徐某父母的陪嫁虽符合当地传统习俗,但在婚礼录像、亲友证言中,均未发现 “排除女婿权利” 的清晰表述。徐某母亲的证言属于单一证据,且缺乏其他佐证,不足以证明赠与对象仅限徐某一人。而 40 万现金和轿车均是在婚姻登记后交付,处于夫妻共同生活期间,符合 “婚后受赠” 的情形。 法官在庭审中释明:“习俗不能替代法律规定,若要将陪嫁明确为个人财产,最好通过书面协议或公证等方式固定赠与人的意思表示。本案中赠与对象不明确,应适用夫妻共同财产的规定。” 综合全案证据,蒙阴县人民法院作出一审判决:准予徐某与胡某离婚;40 万陪嫁现金及轿车属于夫妻共同财产,结合车辆折旧情况,判决轿车归徐某所有,徐某向胡某支付车辆折价款 7 万元,40 万现金扣除婚后共同开支后,余款由双方平分。 判决书中明确:“徐某父母的赠与行为发生在婚姻存续期间,且未以足够明确的方式限定受赠人,不符合《民法典》第一千零六十三条第三项规定的情形,应认定为夫妻共同财产。考虑到财产来源及照顾女方权益,分割时予以适当倾斜。” 双方均未上诉,判决已生效。徐某最终向胡某支付了 25 万元财产分割款,这场因陪嫁引发的纠纷就此落幕。 这起案件为即将步入婚姻的人们提了个醒:嫁妆、彩礼等婚前财产的归属,需通过明确的法律形式加以界定。 法律专家建议,父母在赠与子女财产时,若想明确为个人所有,可签订书面赠与协议,注明 “仅赠与某某个人” 并由赠与人与受赠人签字,必要时进行公证。对于价值较高的财产,如房产、车辆,可直接登记在子女个人名下,避免日后产生争议。 婚姻的基础是感情,但清晰的财产约定并非 “不信任” 的体现,而是对婚姻关系的理性保障。只有提前厘清权利边界,才能在婚姻出现变故时,减少不必要的纠纷与伤害。

评论列表