小区业主群里对业委会工作的讨论此起彼伏,当“吐槽”变成“质疑”,是否侵犯名誉权?这不,有业主为此就被告上法院,理由是他在群里公然质疑他人“未经公示程序入职”“工作能力不足”等,被对方索赔3000元并要求赔礼道歉。近日,广东法院公布了这起案件判决结果。

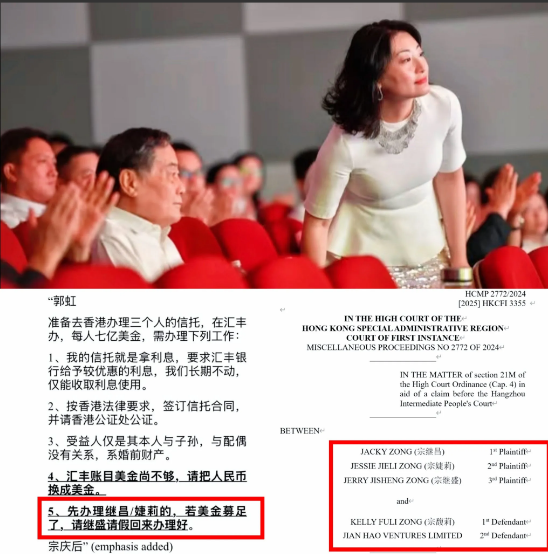

2023年1月,某小区业委会发布秘书岗位选聘通知,明确通过公开程序选聘。公示的报名登记表显示,杜某未在名单中。但随后杜某仍被任命为秘书。在任职期间,杜某因个人原因无法完成会议记录等工作,引发业委会成员不满。

刘某为同小区业委会委员。其在近500人业主群及微信公众号发布多条言论,质疑杜某“未经公示程序入职”“工作能力不足”等。杜某认为,上述言论系捏造事实,导致其在小区名誉受损、生活受扰,故诉至法院要求刘某澄清事实、公开赔礼道歉,并赔偿精神损害抚慰金3000元。

刘某辩称,相关言论系基于业委会工作矛盾的真实反馈,并非恶意诽谤。

深圳福田区法院审理认为,本案为名誉权侵权纠纷。争议焦点为刘某在业主群发布的言论是否构成对杜某名誉权的侵害。

法院经审理查明,涉案言论发生在近500人的小区业主微信群,该群日常以讨论小区公共事务、监督业委会工作为主。杜某(业委会秘书)与刘某(业委会委员)因业委会事务多次发生争执。杜某入职业委会前,业委会虽发布秘书选聘通知,但公示的报名登记表中未包含其姓名。任职期间,杜某因个人原因多次未能完成会议记录等工作。此后,刘某与部分业主在群内就杜某入职程序合规性及工作表现提出质疑或评价。

法院认为,刘某的言论主要围绕杜某入职程序合规性及工作表现展开,并非为丑化或损害杜某名誉而捏造,且业主群内其他成员亦有类似质疑。

业主群是业主对公共事务讨论、监督的平台,刘某的言论虽有不当,但内容基于业委会工作矛盾的客观背景,未达到以侮辱、诽谤方式贬损他人名誉的程度,杜某亦未提交证据证明其社会评价因言论降低。

因此,杜某主张被诉侵权言论在法律上不构成名誉权侵权。最终,法院驳回杜某全部诉讼请求。

释疑解惑:如何判定构成侵犯名誉权?

经办法官指出,名誉是社会对民事主体品德、声望、才能、信用等方面的综合评价。法律明确禁止任何组织或个人以侮辱、诽谤等方式侵害他人名誉权。

判断名誉侵权行为需从四要件分析:一是行为具有违法性。即行为人实施了侮辱或诽谤行为——侮辱是指以暴力或其他方式贬损他人人格、毁损名誉;诽谤则是捏造虚假事实丑化他人人格、损害名誉。二是存在损害事实。侵害行为需指向特定民事主体,并为第三人所知悉(因名誉本质是社会评价,需通过他人认知体现)。三是因果关系成立。即行为与受害人社会评价降低之间存在直接关联。四是行为人主观有过错(故意或过失)。具体认定时,诽谤行为需以“合理第三方标准”判断——即一个有理性的、普通的、一般人是否会认为相关表述构成诽谤,同时需结合行为背景、环境等整体性因素综合考量。若名誉权受侵害,受害人有权依法要求侵权人承担民事责任。

法律知多D

《中华人民共和国民法典》

第九百九十条人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。

除前款规定的人格权外,自然人享有基于人身自由、人格尊严产生的其他人格权益。

第九百九十一条民事主体的人格权受法律保护,任何组织或者个人不得侵害。

第一千零二十四条民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。

名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。

文/广州日报新花城记者:章程通讯员:深法宣

图/广州日报新花城记者:王燕

![调解员不怕因果牵连吗?[???][???][???]](http://image.uczzd.cn/15561487623261833238.jpg?id=0)