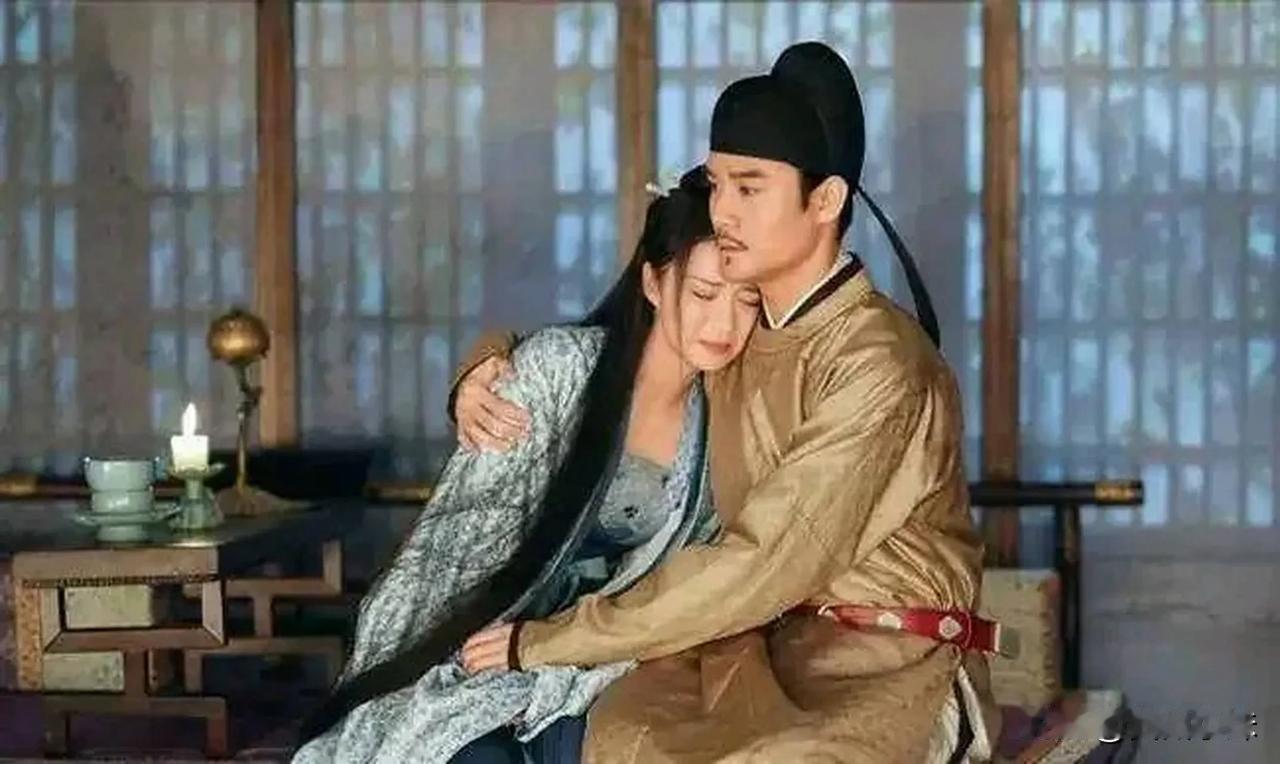

公元 626 年李世民将李建成杀害之后,第一时间便去找大嫂玳姬,见到大嫂之后,将她压在床上说:“李建成已经是我的刀下亡魂,你最好从了我,” 玳姬自知在劫难逃,便提出一个过分的要求.

公元626年七月初二,长安城闷热难耐,李世民在玄武门设伏,亲手射杀兄长李建成和弟弟李元吉。这场震惊朝野的政变,不仅改变了唐朝的权力格局,更引发了一系列令人唏嘘的人伦悲剧。

政变发生后,李世民立即带兵闯入东宫,当时东宫上下乱作一团,宫女太监四散奔逃。李建成的妃子们被当场控制,这些昔日的贵妇,瞬间从云端跌落深渊。

关于这场政变的导火索,史料记载颇为隐晦,有史学家认为,早在政变前数月,兄弟间的矛盾就已白热化。李建成作为太子,多次在李渊面前进谗言,试图削弱李世民的军权。而李世民功高震主,手握重兵,早已成为太子眼中的威胁。

这场看似突然的政变,实则酝酿已久。此前数月间,李世民接连遭遇暗算。从马鞍被动过手脚,到寝殿惊现利刃,种种迹象表明,太子集团已决心除掉这个威胁。在生死存亡之际,李世民选择先发制人。

玄武门之变的过程异常血腥,李建成中箭落马后,李世民又补射一箭确保其死亡。李元吉见状想要逃跑,被尉迟恭追上斩杀。两位皇子的尸体就这样横陈在玄武门外,场面惨不忍睹。

政变成功后,如何处理李建成的家眷成为棘手问题。李世民最初答应保留李建成五个儿子的性命,但很快他就违背诺言,将年仅十几岁的侄子们全部处死。这个决定在后世史学家中引发巨大争议。

李世民的选择并非完全出于残忍,唐代法律对政变失败者的处置极为严酷,按照当时的律法,谋反者的子嗣也要连坐。从政治角度看,留下这些皇室血脉确实存在后患。

但无论如何,这场骨肉相残的悲剧,都给贞观盛世蒙上了一层阴影。

更令人深思的是,李世民在诛杀侄子们时表现出的矛盾心理,史书记载,他在下达处死令时曾长时间沉默,最终还是签下了死刑令。这种内心挣扎,恰恰反映了权力与人性之间的残酷博弈。

从权力斗争的角度看,玄武门之变是历史的必然,李建成长期打压李世民集团,而李世民功高震主,双方矛盾已不可调和。在这种情况下,暴力成为解决问题的唯一手段。

但这场政变的影响远不止于权力更迭,它深刻改变了唐代的政治生态,开创了通过政变夺取储位的先例。此后百余年里,宫廷政变在唐朝屡见不鲜,武则天篡位、唐玄宗发动政变夺权,都可以看到玄武门之变的影子。

最具讽刺意味的是,李世民后来成为历史上著名的明君,他开创的贞观之治被后世传颂,但很少有人提及这位明君手上沾着的亲人鲜血。权力与道德的天平上,李世民选择了前者,这个选择让他成为一代英主,却也背负了千古争议。

玄武门之变还暴露了唐初皇位继承制度的缺陷,李渊在确立太子时优柔寡断,没有及时化解兄弟间的矛盾,最终酿成悲剧。这个教训让后来的皇帝们更加重视储君的培养和皇位继承问题。

从人性角度审视这段历史,我们看到的不仅是权力的残酷,更是人性的复杂。李世民既是冷酷的政治家,也是有血有肉的人。他能为了权力诛杀兄弟,也能在事后为此痛苦终生。这种矛盾,恰恰是人性最真实的写照。

历史总是充满吊诡,开创贞观之治的明君,手上也沾着亲人的鲜血。权力与亲情的天平上,李世民选择了前者。这个选择让他成为一代英主,却也让他在漫长的统治生涯中,时常被良心的谴责所折磨。

玄武门之变至今已过去1400多年,但它所揭示的权力与人性的冲突依然值得深思。在权力面前,亲情是否必须让步?为了更大的利益,是否可以牺牲个人道德?这些问题没有标准答案,但历史给我们提供了思考的素材。

如果当时李渊能够更好地处理储君问题,或者兄弟间能够通过其他方式化解矛盾,唐朝的历史会不会是另一番景象?你认为在权力斗争中,李世民的选择是对是错?如果是你面临同样的生死抉择,会如何处理?