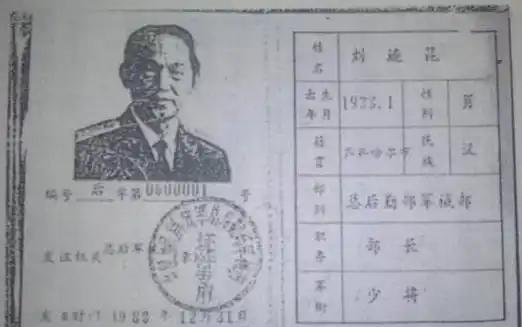

1999 年 8 月,北京刑场的毒针刺入刘连昆血管时,这个曾佩戴两岸少将衔的叛徒刘连昆,喉结猛地滚动了一下。 注射台的金属凉意透过囚服渗进来,他眼前晃过的不是年少参军时的红旗,而是越秀公园那把递过来的折叠伞。 1992 年 11 月,庞大为就是用这把伞遮着,把第一笔美金塞进他军装内袋的。 囚服领口磨得脖子发疼,像极了他当年扛着少将肩章时的领花。 那时的军械部办公室,阳光总斜斜地落在采购清单上,钢笔划过纸面的沙沙声里,藏着多少人求而不得的权力。 他手指敲着保险柜,里面锁着新式武器的参数表,也锁着供应商塞来的金条。 1988 年那个秋夜,他就是在这里把第一根金条塞进公文包,金属棱角硌得肋骨生疼,却没抵过心里那点膨胀的欲望。 毒针的凉意漫到心脏时,他忽然想起邵正宗的酒气。那个军械局局长总爱在酒局上 “请教” 问题,酒杯碰在一起的脆响里,藏着试探:“首长,您这资历,不该就这么歇着。” 那时他刚被降成大校,办公室从朝南的套间换到朝北的隔间,桌上的 “军械部主任” 铭牌还没来得及换。 邵正宗的话像根火柴,点燃了他心里那堆怨火 —— 他觉得组织欠他的,觉得那些金条本该属于他,觉得只有更狠的路子才能捞回 “损失”。 金属托盘上的注射器还在反光,让他想起 1996 年台海危机时的加密电台。 那时他躲在卫生间,用军用电话念出演习部队的空包弹编号,听筒里台湾军情局的声音带着笑意:“刘将军,这情报值一栋台北的楼。” 窗外的训练场上,战士们正喊着口号冲锋,他挂了电话洗手,水流冲不散指缝里的冷汗,却冲掉了最后一点愧疚。 注射泵的嗡鸣声里,越秀公园的石凳仿佛又硌着后背。1992 年第一次见庞大为,对方递来的矿泉水瓶底贴着张纸条,写着 “少康一号” 的接头暗号。 他捏着瓶子的手在抖,不是怕,是兴奋 —— 对方说,只要每月提供三份情报,海外账户每月会多五万美元。 他想起老家的儿子要出国留学,想起被没收的那套房产,咬咬牙把纸条揉成了团。 血管里的药液开始发沉,他眼前闪过叶炳南的脸。那个台湾退休上校被抓时,皮箱里还装着给下线的指令,其中一页写着 “昆兄近期需提供南海舰队部署”。 他那时正在办公室整理中印边境的战备物资清单,钢笔尖戳破了纸。 他知道,叶炳南这根线一断,自己藏在香港银行的那五十万美元,再也花不出去了。 毒针的推力停了,刑场的风带着秋意。他最后看到的,是墙上 “军人天职” 四个红漆字。 这四个字曾挂在他的军校宿舍,那时他还是个扛着列兵衔的青年,对着字牌宣誓时,声音震得窗户发颤。 后来在军械部,这四个字被他挪到了文件柜最底层,压着那些见不得光的交易记录。 注射台的指示灯跳成红色时,刘连昆的呼吸渐渐沉下去。 他不会知道,搜查他住处时,侦查员在床板夹层里找到了那枚被撸掉的少将肩章,金色星徽已经氧化发黑,像他那颗被欲望蛀空的心。 也不会知道,台海危机时他泄露的空包弹情报,让我方反间谍部门提前锁定了泄密范围,为最终收网埋下了伏笔。 刑场的铁门在身后关上,带起一阵风。风里没有他年少时军营的号角声,只有金属器械碰撞的冷响。 这个从基层摸爬滚打上来的少将,这个在军械部握过实权的军官,最终没能逃过自己亲手挖下的陷阱。 毒针带来的平静里,藏着最锋利的警示:军装穿在身上,扛的是国家的信任。 权力握在手里,守的是底线的坚硬。一旦越过那条线,再耀眼的肩章,也遮不住叛徒的烙印。

评论列表