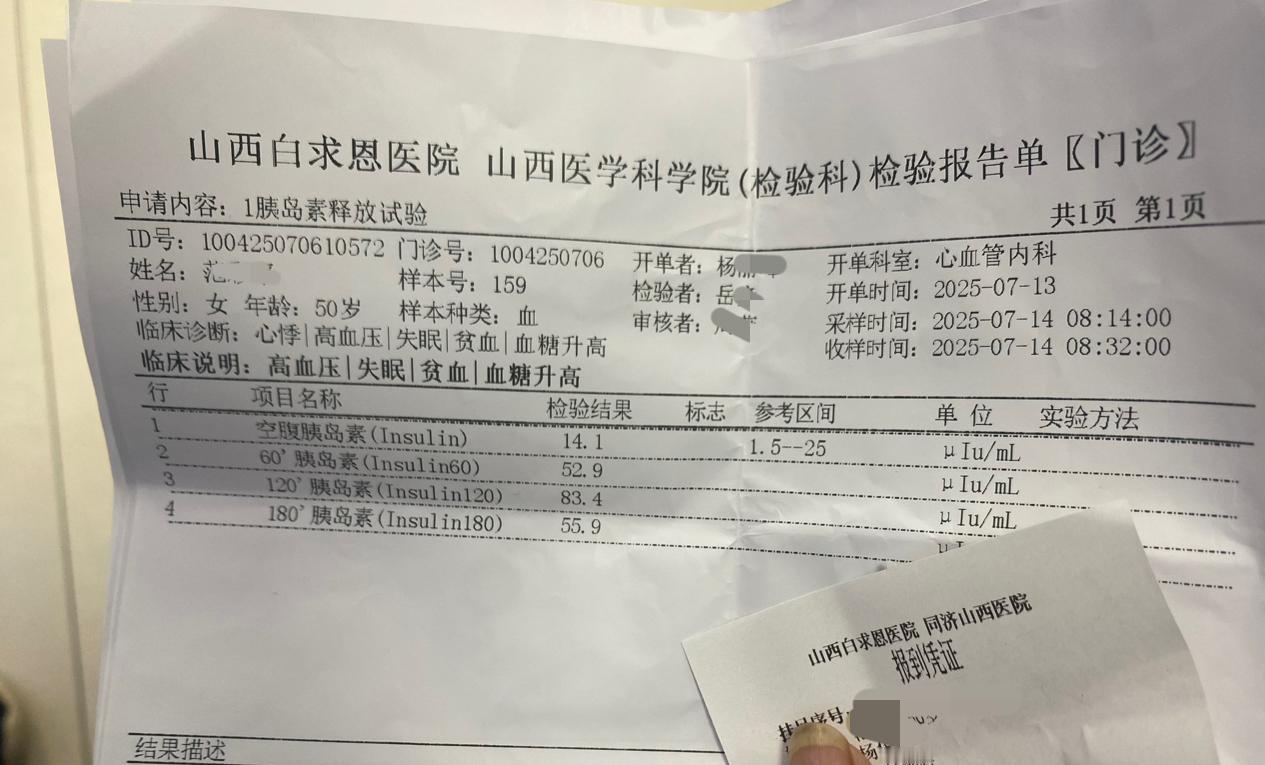

2025年,上海一女子在陪母亲去瑞金医院嘉定院区复查糖尿病时,不料负责问诊的女医生只是看了女子一眼,就发觉女子有些不对劲,而她随后说出的一句话更是救了女子一命! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2025年春天的上海,阳光透过医院走廊的窗户,落在泛着光泽的地板上,瑞金医院嘉定院区的内分泌科,一如既往地安静而有序。 沈女士陪着八十多岁的母亲前来复查糖尿病,老人身体状况尚可,各项指标稳定,她本打算趁着时间还早顺路去菜市场买些食材,回家炖锅汤为母亲补补身子,医生林琳在送别老人之际,视线落在沈女士脸上,眼神停顿了片刻。 沈女士站在门口的身影没有太多异样,只是轮廓比记忆中多了一些粗阔的痕迹,面颊边缘似乎多了些不易察觉的浮肿,林琳从事内分泌诊疗多年,早已习惯将细节嵌入判断中。 她没多问,只是递上一张化验单,建议沈女士抽空做一次生长激素相关的检查,沈女士并未觉得自己有何不适,平日体检都在正常范围,血糖血压从未出过问题,出于对医生一贯印象中的信赖,她还是顺手做了抽血。 数日后,报告送到手中,胰岛素样生长因子(IGF-1)的数值赫然在上,达到340,这组数字像一块沉石投入沈女士平静的日常,她开始回想近一年来的点滴变化:戒指总是戴不上,鞋子买大了一号,连帽子也觉得越来越紧。 这些原本以为只是岁月带来的变化,如今却仿佛被串联成了某种隐秘的信号,她带着报告重新回到医院,林琳看后迅速开出核磁共振检查的单子,眉头轻蹙,却没有说太多。 磁共振显示,沈女士脑部垂体区域有一颗直径一厘米的肿瘤,这是一个常被忽视的位置,病灶若不早期发现,极可能压迫视神经或引起全身内分泌紊乱。 这个结果没有惊慌失措的喧闹,只是一种缓慢而冰冷的清醒,沈女士看着片子,终于意识到,自己身体的某些“变化”,其实早已超越了日常理解的范畴。 医院方面迅速安排了治疗,采用经鼻路径的神经内镜手术,不需开颅,微创切除方式大大降低了恢复风险。 术后数天,沈女士的激素水平逐步下降,面部轮廓开始恢复,睡眠质量也明显改善,她一边适应新生活节奏,一边重新审视过去那段被忽略的身体讯号。 手术后第一周,她亲自来到医院,送上一面锦旗,表达感激,这份感激,不只是出于对医术的认可,更是一种心理层面的共鸣,在那次意外的“多看一眼”里,她不仅重新获得了健康,也获得了重新面对身体的机会。 沈女士的经历并不是孤例,在医院内部流传着不少类似故事,几个月前,一位心脏病患者在候诊时被医生发现总是下意识地揉膝盖,建议做了免疫类检查,查出了类风湿性关节炎。 另一位年轻母亲在儿科接种室,被医生提醒脖子右侧有个结节,追查后确诊为早期甲状腺癌,这些看似无意的观察,其实背后都是专业与经验的积淀。 沈女士开始意识到,传统体检所提供的安全感并非万无一失,许多指标无法覆盖微小但持续的激素波动,而医生真正的职责,并不止于开药与处理症状,更重要的,是能在“无症状”人群中识别出可能的危机。 林琳没有因为沈女士只是陪诊者就轻易放过眼前的异常,这一份坚持,背后所承担的是对疾病发展的熟悉与对健康守护的执着。 在沈女士的生活里,这场插曲留下了深刻印记,她开始注意起身体各处的小变化,也会偶尔提醒身边的朋友,不要将那些被认为“正常老化”的现象轻率归类为岁月的痕迹。 经验教会她,疾病并非总以剧烈的姿态来袭,它可能以最不显眼的方式生根发芽,等待一个细致入微的目光将其揭开。 阳光再次洒进诊室时,林琳医生正对着另一位患者的片子轻声讲解着,窗台上的绿植微微晃动。 诊室内外,像沈女士一样被“多看一眼”改变命运的人,也许正静静地走入另一段新的旅程,医生与病人之间,从来不只是问诊与开药的关系,更是一场用专业穿透平凡的相遇。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:新闻晨报——女子陪诊被医生一眼看出患脑瘤