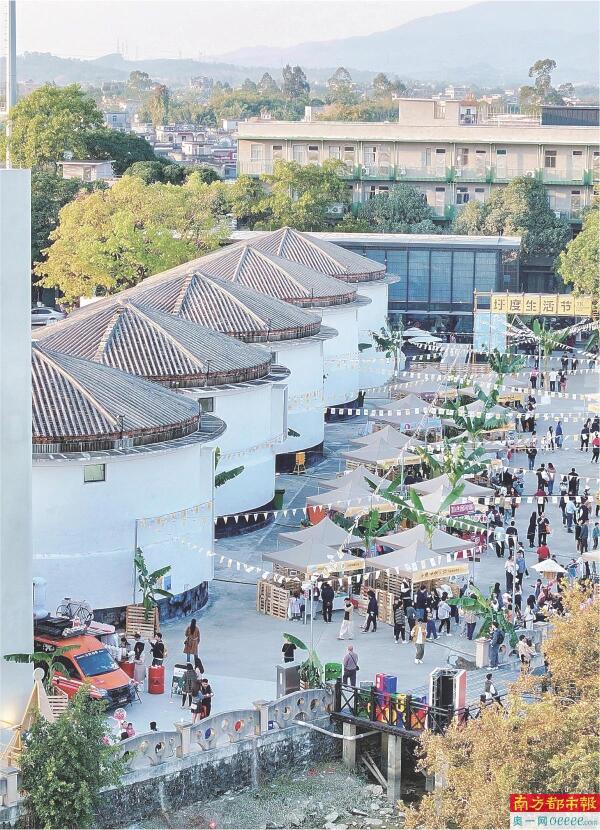

塘口墟举行圩度生活节,吸引了大量游客。

五层碉楼“启荣楼”、居庐及庭院被盘活成奇石馆,图为奇石组成的“满汉全席”。

微型艺术家黄蔚在给微塑雕楼作品上色。

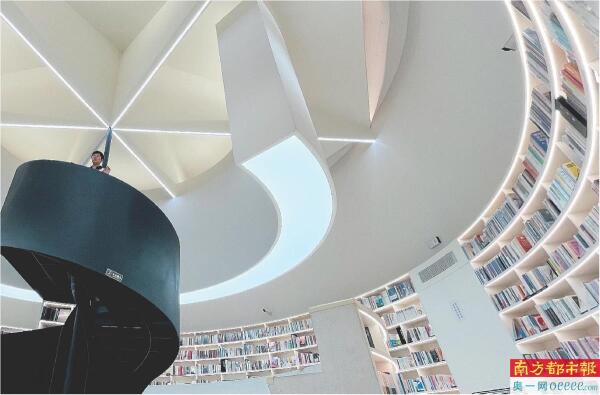

先锋天下粮仓书店成了游客打卡地。

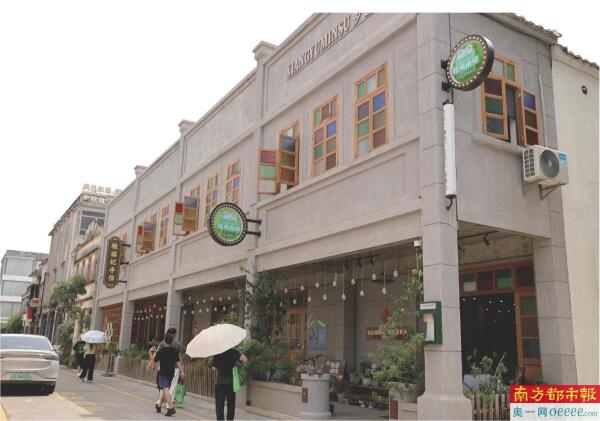

塘口墟变成了文艺社区。

7月18日上午,南都记者来到开平市塘口镇采访,正值早稻刚收割完晚稻尚未抽穗之际,潭江流域的田野上,村庄、碉楼、稻田、树林、草地……可谓是色彩斑斓,风光如画。

塘口镇是江门开平市著名的侨镇,曾经骑楼林立,商铺连绵。随着城市化进程加快,当地人离开,塘口墟成为当地第一批“空心村”之一。如何保护旧建筑旧墟镇不至荒废?近年来,随着乡村振兴和“百千万工程”不断推进,江门五邑大学谭金花教授等人开展了乡村文化遗产保育发展和社区营造的“仓东计划”。如今,塘口墟在现代化乡村社区营造的实践中已经走出了一条新路,已经从9户人家发展成为2000多“新塘口人”扎根。

著名侨镇曾经骑楼林立、商铺连绵

塘口镇是江门开平市著名的侨镇,户籍人口约3.1万人,海外华侨、港澳台同胞约8.5万人,分布在世界58个国家和地区。塘口墟位于塘口镇的东南,始建于清光绪初年,是塘口镇主要墟市之一。19世纪末20世纪初,海外大量侨汇流入塘口带来了村镇繁荣,各村各墟兴建碉楼、骑楼,开设医院、剧院、学校,聚拢了人气,搞活了经济。

作为塘口镇曾经的中心,塘口墟曾经骑楼林立,商铺连绵。据1932年《开平县志》载,塘口墟始建于清光绪初年,逢五日、十日为墟期。墟北的村落原有一池塘,溢水口经墟与南面的河道相连,故而得名“塘口墟”。民国时期,墟内店铺多经营日杂货,亦有侨汇收兑、邮政代办等业务。20世纪20-30年代到抗日战争期间,塘口墟商贸活动依然活跃,典当行等各类店铺不断增加。

首批“空心村”2010年仅剩9户人家

上世纪末开始,随着城市化进程加快,塘口墟的居民有的搬到开平市区居住生活,有的赴外地谋生打拼,人烟愈发稀少,成为当地第一批“空心村”之一,以至于到2010年左右一度仅剩下9户人家。与此同时,大量空置的、带有鲜明侨乡特质的建筑和村落,成为海外侨胞思乡之情的寄托。

保护旧墟大批古旧建筑焕发新生,书店民宿酒吧迎客

这些旧建筑旧村落旧墟镇,如何保护不至于荒废?如何吸引居民村民守土护耕,吸引年轻人扎根乡村?近年来,随着乡村振兴和“百千万工程”不断推进,江门五邑大学谭金花教授等一批有识之士围绕乡村社区可持续发展,开展了乡村文化遗产保育发展和社区营造的“仓东计划”。

星星之火,可以燎原。时至今日,塘口墟在现代化乡村社区营造的实践中已经走出了一条新路,从9户人家发展成为2000多“新塘口人”扎根,今天的塘口墟展现了欣欣向荣的乡村振兴新生态。

大批古旧建筑得以焕发新生,书店、民宿、酒吧、咖啡馆、手作店等新业态茁壮生长,“不想成为景区”的塘口墟暑期以来,每天接待观光旅游和培训的客人有数千人之多。

站在先锋天下粮仓书店的文学钟楼眺望,往前是无边的稻田,往后是五个圆顶粮仓改造而成的书店,仿佛之间,过去与未来只是一瞬。

在此地,越来越多的人看得见山、望得见水、记得住乡愁。

采写:南都记者曾育军实习生梁钰梅

摄影:南都记者罗忠明