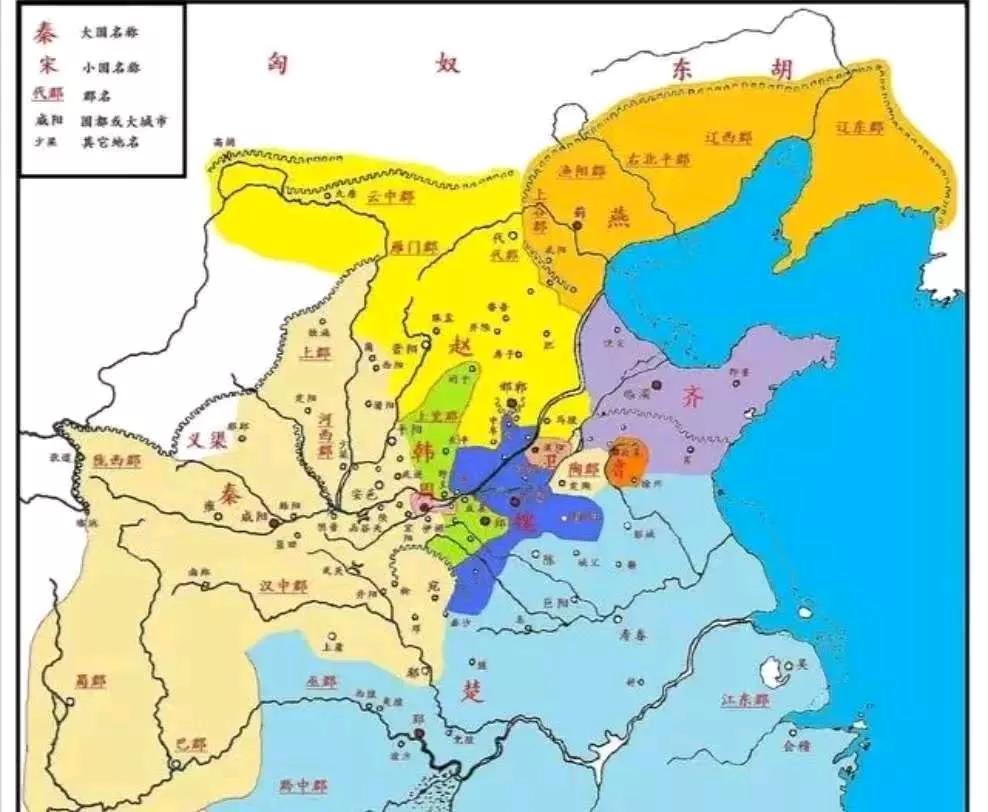

1946年,冀察纵队政委刘道生发现,司令员郭天民瞒着军区首长聂荣臻,将一万多本该复员的老兵,悄悄的留下了。 1946年春天,中国刚刚从八年抗战的废墟中站起,国共之间的对峙却已悄然升温,表面上,重庆谈判刚签下“双十协定”,全国一片“和平”“团结”的口号;可在晋察冀前线,不少有经验的指挥官心里却清楚,和平不过是短暂的喘息,战争的火药味还未散尽。 这一年,晋察冀军区接到了来自中央的明确裁军命令:全区部队从32万压缩到20万,九个纵队缩编为四个,精兵简政,节省资源,是当时的政治需要,但对像郭天民这样的前线司令来说,这道命令却远比表面看起来复杂得多,他手下的冀察纵队,正处于张家口前线,地形复杂,敌情不明,国民党的傅作义部近来在察哈尔一带频繁调动,甚至开始小规模构筑防御工事,种种迹象表明,他们并未放下武器。 郭天民曾在抗战期间指挥过多次大仗,对敌军动向极为敏感,他从侦察连和地方情报站得到消息,傅作义的部队正在进行战前演练,换装美械,设立炮兵阵地,连铁路运输都开始夜间加密,他意识到,这不是简单的整编演练,而是为一场进攻做准备。 此时,复员令已经下达,冀察纵队要裁减一万三千人,名单已经印好,文件也已经送到各旅营,不少老兵打起了背包,准备离队,他们中有些人走过长征,有些人参加过百团大战,也有不少是在抗战后期才补入的青年战士,这些人,多半是打惯了仗的硬骨头,郭天民看着这些熟悉的面孔,心里隐隐作痛,他知道,一旦真打起来,失去了这些老兵,前线将会陷入极大的被动。 他做出了一个不寻常的决定,没有宣布反对命令,也没有明目张胆地抗命,而是悄悄将这批老兵重新编组,一部分被编入“生产建设兵团”,一部分被安排到地方民兵系统,甚至还有些被列入后勤运输单位,训练依旧,武器照发,作战准备从未间断,在表面上,这些人已经“复员”;但在实际上,他们还在岗、还在操练,只是换了名字。 政委刘道生是个办事认真、作风严谨的人,他在核查复员进度时,很快察觉了问题,按规定,每个连应当减员四十人,可兵站的粮食消耗并没有减少,炊事班蒸出的馒头还是原来的数量,他开始怀疑数据造假,便亲自走访几个营房,结果,他在一个“转为民兵”的连队里,看到全副武装的战士在进行实弹射击训练;而另一个“生产班”,正在进行夜间战术行军演练。 刘道生将这些情况整理成书面报告,送到了聂荣臻的办公桌上,在军区内部,这是一件性质严重的纪律问题,虚报、瞒编、擅改命令——任何一项都足以构成处分,不少干部认为,郭天民这是在挑战组织权威,应当严肃处理。 但事情并未如预期那样迅速推进,聂荣臻收到报告后,并没有立即动手,而是要求再做一次实地核查,情报部门也在这个时候提交了一份新材料:国民党军统在北平活动频繁,已经掌握了解放军裁军的基本情况,甚至绘制了各军区的兵力分布图,他们正在研究借“兵力真空”突然袭击张家口。 这份情报成为转折点,聂荣臻意识到,郭天民的决定虽然违反命令,却可能是出于战略考虑,他没有立刻宣布处分,而是与郭天民进行了一次闭门谈话,具体内容外人无从得知,但从此事的走向可以推测,两人达成了某种默契,郭天民继续“裁军”,但实际保留的兵力不再被追查;刘道生则被安排到其他区域,分担部分指挥任务。 几个月后,局势如郭天民所料骤然变化,1946年6月,国民党军傅作义部突然向张家口方向发起攻击,两个主力军团,配备美式装备,火力猛烈,张家口外围的防线在短时间内告急,若无增援,整座城市可能迅速失守。 郭天民立刻调动那些“转为民兵”的老兵组成反击部队,他们熟悉地形,战术老到,曾参与多次实战,在这场突如其来的战斗中迅速发挥作用,在怀来一线,他们连续顶住了敌军十四天的猛攻,打退多次装甲穿插和炮火压制,据战后统计,这批部队共击毙敌军一万余人,缴获大批装备,为主力部队的集结赢得了宝贵时间。 战后总结会上,聂荣臻坦言,如果不是这批“藏下”的老兵,张家口的防御将面临巨大风险,这次战斗也让军区内部对郭天民的看法发生了微妙变化,尽管他违反了命令程序,但结果证明他的判断是对的,这种行为在严格的军纪下并不被鼓励,却也让人无法否认其价值。 事件过后,郭天民被调往其他战区,表面上是组织安排,实则是对他的“违规”行为一种温和处理,而那批老兵,很快就被编入新的野战部队,在辽沈战役中再次发挥关键作用,他们被称为“攻坚老虎团”,成为解放军中最具战斗力的单位之一。