AI浏览器再次扎堆登场:PerplexityComet、Dia、OpenAI浏览器轮番上阵,誓要重构上网入口。但高定价、隐私悖论、碎片化体验,加上用户换浏览器的高门槛,让这场“智能入口”之争更像概念秀。文章犀利指出:除非谁能像Chrome当年那样解决卡顿与隐私痛点,否则AI浏览器只是更花哨的搜索框,真正的胜负手依旧是生态与信任。

AI浏览器成了国外科技圈热门话题。

Perplexity的Comet、TheBrowserCompany的Dia,还有传闻中即将发布的OpenAI浏览器,都在试图用AI重构我们上网的方式。

智远认为,这波热闹背后,藏着几个值得深挖的问题。

首先,「AI+浏览器」听起来很酷,但用户真需要这么多“智能助手”吗?

Comet主打「无缝交互」和自动化任务,Dia则用「AI即浏览器」重新定义界面逻辑。可问题是,Comet订阅费200美元/月(约1435元),Dia极简设计是否会让习惯多标签页的老用户不适应?

我觉得,这些产品更像在制造焦虑,用AI功能掩盖传统浏览器功能的冗余,用户是否愿意为「更聪明的搜索」支付溢价?

举个例子:

Comet和Dia的产品哲学是,试图用AI助手取代搜索框,但用户真的需要一个“会对话的浏览器”吗?还是说,这只是把搜索变成了另一种形式的“AI客服”?

我的担忧是,这些产品正在用“未来感”包装用户的真实痛点,而忽略了浏览器最基础的需求:快速、稳定、兼容性。

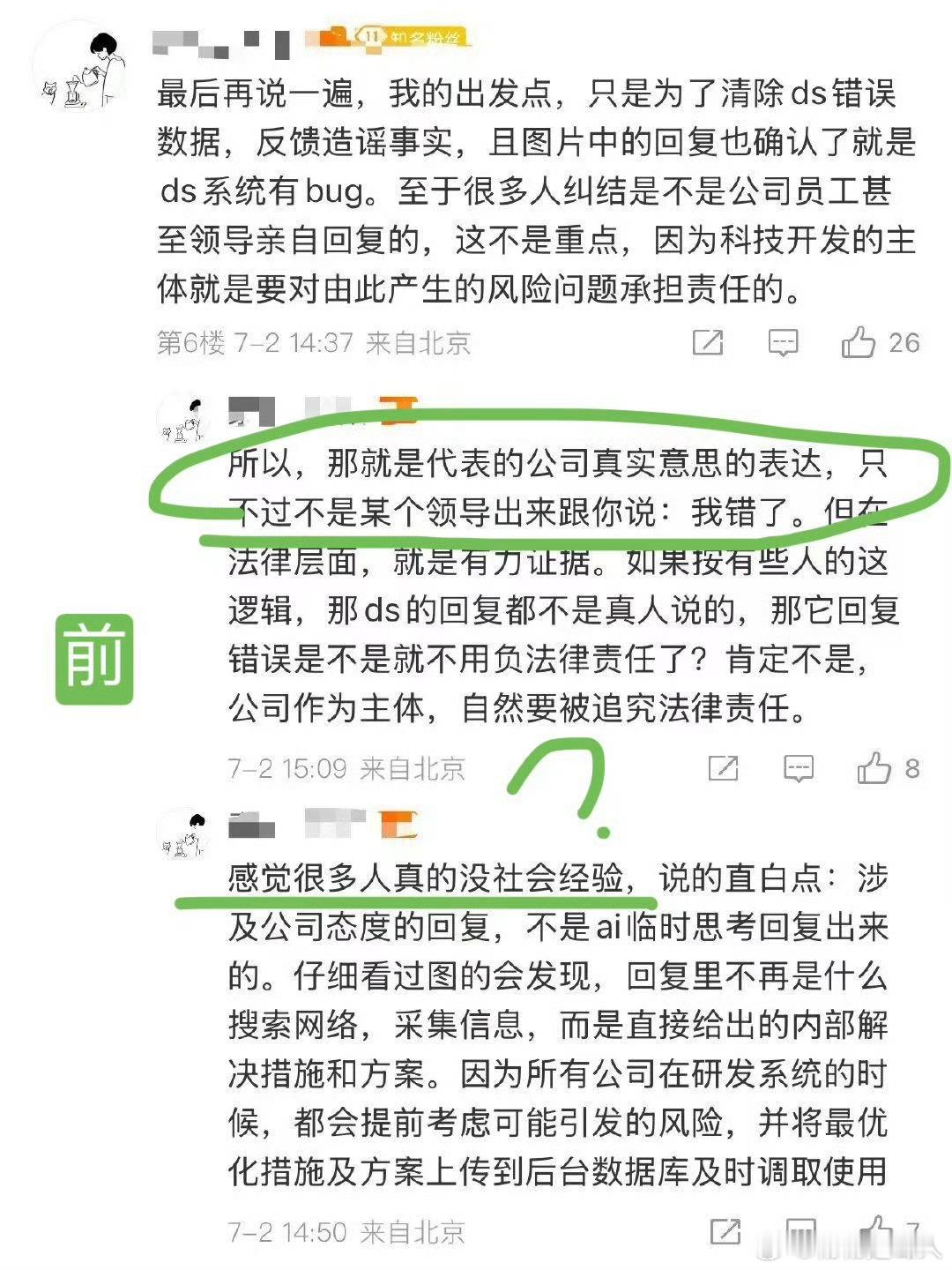

再说隐私和数据,Comet强调「数据本地存储,不用于模型训练」,但PerplexityCEO却公开说要用用户数据构建画像,做「高度定制化的广告和服务」。

这种矛盾感很微妙,一边喊着隐私保护,一边想用数据变现;OpenAI的Operator代理更是直接介入用户操作(比如自动填表、预订),如果权限失控,后果可能比传统浏览器更危险。

我的疑问是:AI浏览器的「智能」,是否正在把用户变成数据商品?

Chrome的68%市场份额是靠生态(Google搜索+Android默认设置);Comet、Dia们用AI功能切入,但我觉得用户换浏览器的门槛远高于想象。

比如,我今天能因为「AI助手」放弃Chrome吗?除非它能解决Chrome的致命弱点:卡顿、标签页爆炸、隐私泄露。

目前看,这些AI浏览器更像「概念验证」,离真正颠覆还差一个「不可替代性」。

更现实的问题是:用户真需要三个不同的AI浏览器吗?

如果每家都用不同的AI模型(比如Comet的闭源模型、OpenAI的GPT)、不同的界面逻辑,反而会加剧碎片化。

我的判断是,这场竞争最终会回归到“生态绑定”,谁能整合更多服务(比如邮件、日历、购物),谁才能真正留住用户。

最让我警惕的是AI代理的未来,Operator、CometAssistant这类AI代理,确实能帮用户「代替上网」,但这也意味着人与网络的互动权被AI接管。

一个AI代理帮你筛选购物折扣、管理日程,听起来省心,但长期依赖后,用户是否还会主动思考?我的担忧是:AI浏览器可能不是「工具」,而是「隐形控制者」——它决定你看到什么,忽略什么。

国内的豆包、夸克、文小言……本质上也可以看作是一种「浏览器」的变体,只不过换了个壳,打着“轻量化搜索+AI助手”的旗号重新包装。

这些产品,也在试图通过对话界面,解决信息获取的问题,但最终依然停留在功能层面上,没有真正改变用户的使用习惯。

说白了,AI浏览器的战争,本质是入口的争夺,但入口的价值,从来不是靠技术堆砌,而是靠解决真实痛点。

这些产品如果只用AI包装「浏览器2.0」,可能很快会被用户遗忘;智远觉得,真正的挑战不是做出更聪明的浏览器,是让用户觉得「离开它就活不下去」。

说到这,我想到一句话:

新时代的AI产品,不要造工具,不要用旧概念,要想想怎么从关系建设角度切入;现在的产品还在「做功能」,未来竞争,应该是「建信任」;目前来看,大家还没到那一步。