1950年,粟裕和妻子楚青逛上海。走过一家咖啡馆时,粟裕突然说:“这家咖啡馆不错”。楚青觉得很奇怪,这个大老粗怎么突然开窍了?便问:“哪里不错呢?”结果粟裕的回答让楚青笑喷了,直呼你还是没变啊!

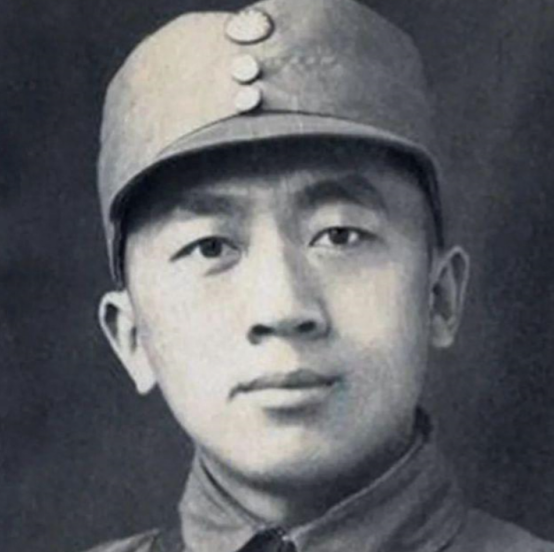

上世纪五十年代初的上海街头,一位身经百战的将军与妻子散步时,对着街边的咖啡馆突然驻足。

这位在战场上运筹帷幄的军事家,望着红砖砌成的拱形门窗,脱口而出的评价让身边人忍俊不禁,他说的不是咖啡香醇,而是赞叹这栋建筑适合架设机枪控制整条街道。

这个充满反差感的场景,发生在开国大将粟裕与妻子楚青身上。

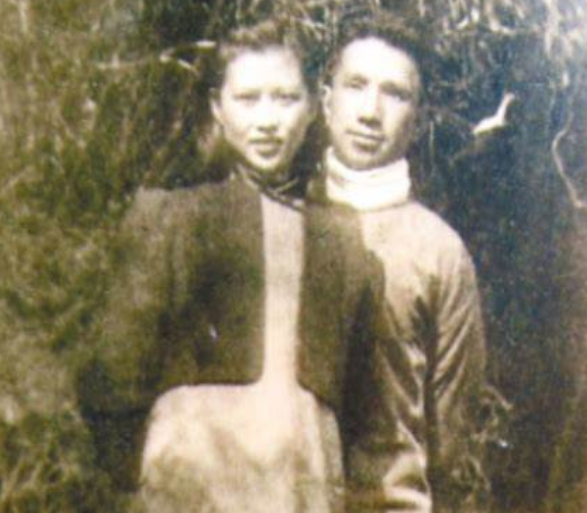

粟裕与楚青的缘分始于抗战烽火中,1938年新四军江南指挥部里,时任第二支队副司令员的粟裕已过而立之年,而来自扬州富商家庭的詹永珠刚满十六岁。

这个原名詹永珠的少女为投身革命,不仅放弃优渥生活,还特意改名为楚青以保护家人。

改名时她挑选的"楚"字,恰与粟裕故乡湖南的楚文化暗合,这看似偶然的巧合,让当时已有好感的粟裕借机开了个带着期许的玩笑。

在战火纷飞的年代,两人的情感如同春芽破土般悄然生长。

粟裕虽在战场上用兵如神,面对感情却保持着老派知识分子的克制。

他给楚青写的情书被退回,当面表白也遭婉拒,但这些挫折反而让他更欣赏这位独立坚强的女战士。

转机出现在1941年冬天,经过三年沉淀,已成为新四军第一师师长的粟裕再次表明心迹时,楚青终于点头应允。

次年他们在苏中根据地简朴成婚,两张行军床拼成的婚床,见证了这对革命伴侣的患难真情。

婚后的生活依旧聚少离多,粟裕指挥的苏中战役七战七捷,孟良崮战役全歼国民党整编74师,淮海战役中更以60万兵力对决80万敌军。

据《粟裕战争回忆录》记载,这些重大战役期间他常常彻夜研究战局,连家书都难得写上一封。

楚青则在华东野战军司令部担任机要秘书,既要处理繁重工作,又要照顾年幼的孩子。

直到1949年上海解放,这对夫妻才真正过上安稳日子。

1950年那个春日的咖啡馆趣事,正是他们平凡生活的缩影。

这位将军在和平年代依然保持着职业习惯,每到一地先观察地形已成为本能。

那天他站在咖啡馆门口,目光扫过临街的落地窗和转角处的制高点,脑海里浮现的仍是战术布局。

这个下意识的反应,让了解丈夫的楚青既觉好笑又心生感慨,战场上那个叱咤风云的指挥官,生活中终究还是那个直率本真的湖南汉子。

日常生活中的粟裕确实与战场上的形象判若两人,华东野战军的老炊事员回忆,将军吃饭从不挑食,最常念叨的是"管饱就行"。

有次炊事班特意给他炖了鸡汤,他转身就端去给伤病员。

这种质朴作风也延续到家庭生活中,据子女回忆,父亲在家最爱穿补丁摞补丁的旧军装,有次楚青给他买了件新衬衫,他反倒埋怨"浪费布料"。

楚青对丈夫的理解与包容,源自共同经历的革命岁月。

1947年孟良崮战役期间,怀孕的她随部队转移,途中遭遇国民党飞机轰炸。

危急时刻她护住档案箱滚下山坡,腹中胎儿因此流产。这段经历在《楚青同志生平》中有明确记载,但她从未向丈夫抱怨,反而在信中宽慰:"革命总要付出代价,我们承受得起。"

这种生死与共的情谊,远比风花雪月来得深刻。

晚年的粟裕仍保持着军人的作息习惯,每天清晨必在院中打拳锻炼。

楚青则保持着知识女性的雅趣,书房里总摆着未读完的书。

有次儿女问起父母当年的恋爱故事,粟裕摸着花白头发笑道:"你们妈妈当年可是新四军的才女,我追了三年才追上。"

楚青在旁补了句:"你爸当年写的求爱情,开头就是'亲爱的永珠同志',严肃得像作战命令。"

这段对话被收录在《开国将帅的婚姻与家庭》中,成为那个特殊年代革命爱情的生动注脚。

1994年粟裕骨灰撒放仪式上,楚青亲手将丈夫的部分骨灰撒在长江口。

按照将军遗嘱,骨灰中还混入了山东、江苏等战斗过地区的泥土。

这个细节被《人民日报》专题报道,见证着这位军事家对战斗过的土地和战友的深情。

楚青晚年整理出版《粟裕文选》时,在序言中写道:"他始终是那个看见咖啡馆就想架机枪的军人,也是那个会把最后一块饼干留给伤员的战友。"

这种评价,或许是对粟裕最贴切的诠释。