声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。

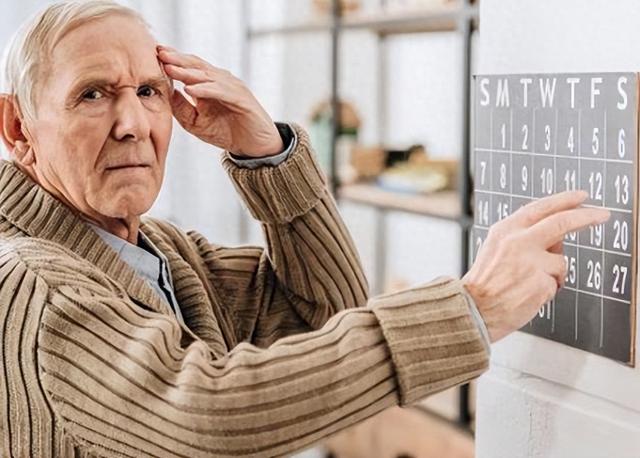

几年前,一个65岁的男性患者走进我的门诊。他步伐平稳,眼神清澈,甚至能清楚地跟我讨论他年轻时读过的哲学书。但令我印象深刻的,是他的记忆力——而是他带着试探的神情,问我一个问题:“医生,我听说O型血不容易得老年痴呆,这是真的吗?”

那一刻,我意识到,这个看似简单的问题,背后牵扯的是很多人对衰老、遗传、健康的焦虑。血型,难道真的能决定一个人将来是否会失去记忆、迷失方向,甚至认不出身边人?

人们对血型的兴趣,不止停留在输血安全上。从性格、免疫力、甚至到命运,不少说法都试图用血型为人生下一个注脚。科学从不靠直觉,它只靠证据。

关于血型与大脑衰老速度之间的关系,近年来的确有一些研究结果初见端倪,但远没有传言中那么简单明了。

现实中,我们遇到很多老年痴呆的患者,来自不同的文化背景、不同的生活方式,但他们并没有明确的“血型共性”。

而当我们试图从生物学角度去解释血型与脑健康之间的潜在关联时,发现其中的机制并不像拼图一样一块块拼上去那么顺滑。

有研究显示,O型血的人在某些认知测试中表现略优,这可能与他们脑内的血流灌注状况有关。但这种差异就像是早上六点起床和六点半起床之间的不同,能影响一天的效率,但不决定人生的走向。

我接触过一位B型血的女性患者,她在72岁时被初步诊断为轻度认知障碍。最初她以为是累了、睡不好,但后来逐渐开始记不住女儿说的话,甚至在熟悉的街区迷了路。

但更让我感到遗憾的,不是她的血型,而是她总以为“我这血型就容易得这个病”,于是放弃了很多积极干预的机会。

其实大脑的衰老速度,与血型之间的联系,远远没有生活方式、教育水平、慢性病管理这些因素来得重要。

长期睡眠质量差、缺乏社交活动和高盐高糖饮食,这些看起来“与脑子关系不大”的生活习惯,其实才是认知功能下降的幕后推手。而血型,在这个过程中更像是一个“背景板”,并不掌控主导权。

科学界也不能完全否定血型的影响。我们知道,血型是由红细胞表面的抗原决定的,这些抗原也会影响血管系统、免疫反应,甚至与血栓形成的风险挂钩。

而大脑作为一个对血流极为敏感的器官,如果某种血型的人更容易产生血栓,那么他们的脑供血能力,理论上可能更容易受到影响。

但问题来了,这样的逻辑推演,能否直接等于“某种血型就更容易得阿尔茨海默病”?答案是否定的。就像下雨天不一定会感冒,感冒也不一定是因为天气冷。

科研中的每一个“可能”都需要大量的数据验证、时间跨度的追踪和多种变量的控制。

我曾在一次国际神经病学会议上,听到一位加拿大的学者分享他们对中老年人群的长期追踪数据。他们发现,O型血的参与者在MRI检查中,脑部灰质的体积略大于其他血型的个体。

这或许意味着,O型血的大脑在结构上更“耐老”。但这并不意味着他们免疫于认知障碍。

灰质体积和认知能力之间的相关性,并不等同于因果关系。

就像一个人有强壮的肌肉不代表他不会得心脏病。大脑的健康,是一个复杂的系统工程,而不是靠一项生理指标就能预测的事情。

从医生角度来看,我们更关注的是那些可以干预的风险因素。比如高血压、高血脂、糖尿病,这些慢性病如果控制不好,会增加脑血管事件的风险,进而影响认知功能。而这些疾病的管理,与血型无关,反而与生活习惯息息相关。

我见过一位O型血的患者,58岁就出现了明显的记忆力减退。她每天熬夜、几乎不运动,三餐极不规律。她的病情可不是血型造成的,而是几十年不重视健康的后果。

有些人习惯性地把问题归因于“天生”,其实是为了逃避“后天”的责任。

真正决定我们是否能保持头脑清晰的,不是血型,而是我们每天的选择。

而说到老年痴呆,其实“老年痴呆”是个泛称,最常见的是阿尔茨海默病。这种病有很强的家族遗传倾向,但同样受到后天因素影响。

比如受教育程度、是否经常读书动脑、是否有长期社交活动,这些都和我们对抗认知退化的能力密切相关。

有研究显示,保持阅读、学习新技能、参与社交活动的人,认知退化速度明显较慢。而这些行为,与血型毫无关联,却与生活态度紧密相连。

而血型研究更多的是一种“流行病学”角度的探索,寻找的是可能的群体差异,而不是个体预测。也就是说,它适合用来观察趋势,但不适合用来判断某一个人是否会得病。

就像我们看到某地区的癌症发病率更高,不代表住在那的人就一定会得癌症。这是“群体风险”与“个体命运”的区别。

当你在社交网络上看到“XX血型不容易得老年痴呆”的说法时,不妨停一停,想一想这个说法背后是否有科学依据。

数据的呈现方式,很容易误导人们的判断,尤其是在医学领域。

我常跟患者说,预防大脑衰老不是靠“知道自己的血型”,而是靠“做对的事情坚持得够久”。比如规律作息、控制饮食、保持运动、维持社交,这些听起来不那么“神奇”的方法,才是科学真正认可的“慢药”。

而血型,只是在你出生时写在病例卡上的一个代号,它不会定义你的人生,更不会决定你老年是否清醒。

我们不能选择自己的出身,但我们可以选择自己的生活方式。

如果你真的担心认知能力下降,不妨从今天开始改变一点点。每天记几件小事,读几页书,跟朋友聊聊天,走几千步。你的大脑就像肌肉,越用越灵活。而不是靠一个天生的标签来决定命运。

科学从来不拒绝探索,但也从不轻信传言。

血型与大脑之间的关系,也许还会继续被研究下去,但在那之前,我们能做的,是用理性的态度面对身体的每一个变化,用行动去守护它的每一分清醒。

参考文献:

[1]刘玉琼,张晓红,王宇.血型与阿尔茨海默病发病风险关系的研究进展[J].中国老年学杂志,2024,44(12):3015-3019.

[2]王丽萍,张建强.血液因素与老年认知功能障碍的关联分析[J].中华神经科杂志,2023,56(9):758-763.

[3]国家卫生健康委员会.中国老年健康蓝皮书2023年度报告[R].北京:人民卫生出版社,2023.