“干婚” 现象越来越多,开始向全国蔓延,说出来原因太扎心

"男大当婚,女大当嫁"这句老话,如今在90后、00后眼里早成了过时的老皇历。

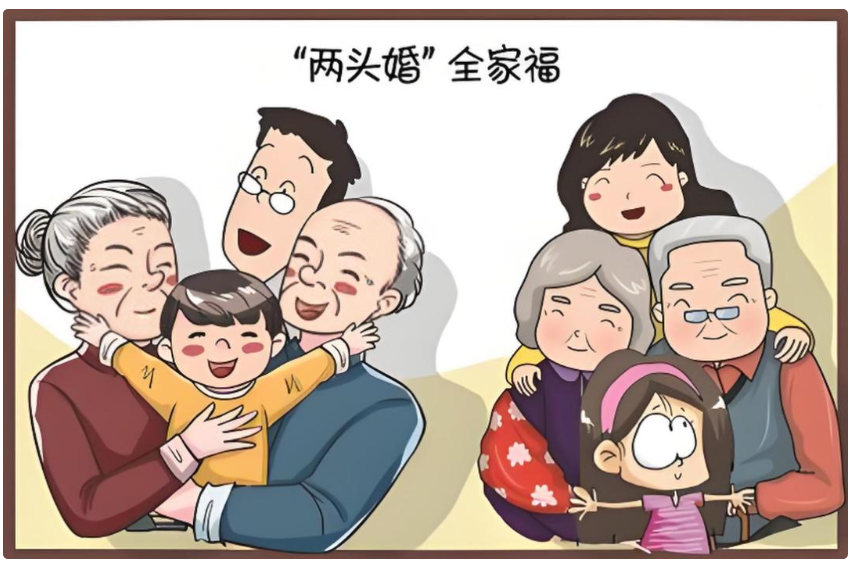

眼下最时髦的,是江浙沪包邮区兴起的"两头婚"——小夫妻像钟摆似的在两家父母之间来回晃悠,生俩孩子各随一姓,连"外公外婆"的称呼都给整没了。

可这届年轻人觉得还不够带劲,愣是把婚姻玩出了新花样:领证不领生活,结婚不过日子,美其名曰"干婚"

据说在上海陆家嘴的写字楼里,十个白领有六个在搞这种"合法室友"模式。

你说这算婚姻进化还是退化?

当结婚证变成合租合同,到底是年轻人活明白了,还是被生活逼上梁山了?

现在小年轻搞的"干婚",说白了就是俩人合伙开个婚姻有限公司。你当你的CEO,我当我的财务总监,办公室(婚房)可以共用,但财务报表必须分得门儿清。

这种模式能在北上广深遍地开花,说到底就俩字——划算。

不用操心彩礼嫁妆撕破脸,不必计较谁家多买了台洗衣机,连生孩子都能明码标价写成婚前协议。

某婚恋机构2023年报告显示,一线城市"干婚"夫妻平均每月共同开支不到3000块,还没他们养的那只布偶猫烧钱。

白天在写字楼当PPT纺织工,晚上回婚房当合租客,这种日子听着就让人脚底板发凉。可比起被房贷奶粉钱逼得跳脚的传统婚姻,"干婚族"反倒觉得捡了大便宜。

28岁的程序员阿凯掰着手指算账:"婚前各自有房,婚后各还各贷,连物业费都AA。去年她升职调去深圳,我们在机场拥抱说再见,感觉比大学室友还体面。"

这话听着潇洒,可仔细品品全是生存智慧——当加班变成常态,通勤耗掉半条命,谁还有力气演什么你侬我侬的偶像剧?

更绝的是"干婚"把男女那点小心思都摆上了明面。男的不用被骂"丧偶式育儿",女的不会被催"辞职带娃",就像两个精明的生意人,早把《婚姻法》研究得透透的

某女性论坛的投票挺有意思:78%的受访者认为"干婚比传统婚姻更有安全感"。95后姑娘小林的说法很典型:"上次发烧到39度,他送来退烧药放门口就走了。

要搁传统婚姻早该闹离婚了,但我们这种模式反而觉得挺合适——既保留了关心,又没越界打扰。"听听,这届年轻人把婚姻的边界感玩出了哲学高度。

不过这种"冰箱式婚姻"(外表光鲜亮丽,里面冷冰冰)也闹出过不少黑色幽默。

有对小夫妻结婚三年才发现对方对芒果过敏,还有人在民政局离婚窗口被工作人员提醒:"您二位压根没办过共同财产登记"。

最绝的是某相亲角大妈们的吐槽:"现在年轻人结婚跟玩狼人杀似的,白天装单身晚上回婚房,我们介绍对象都得先问清楚是哪种婚。

这些让人哭笑不得的真实故事,活脱脱是这个时代的婚姻浮世绘。

当婚姻变成可以自定义的APP,当结婚证沦为应付催婚的通行证,我们到底该鼓掌叫好还是倒吸凉气?

"干婚"这面照妖镜,照见的是年轻人被房价按在地上摩擦的无奈,是职场把爱情碾成渣的残酷,更是现代人既要传统婚姻的安全感、又要单身自由的贪心

就像都市人一边点着轻食沙拉,一边偷偷啃炸鸡,"干婚"何尝不是种婚姻代餐?

老一辈总说"婚姻是爱情的坟墓",现在年轻人直接给改成了"婚姻是爱情的3D投影"。不必同床共枕,无需患难与共,这种新型人际关系看似冷静理智,实则藏着深深的不信任。

但话说回来,当社会把买房、育儿、养老变成三道鬼门关,年轻人选择"留一半清醒留一半醉"的干婚,又何尝不是种自救

也许未来的某天,我们会发现婚姻既不需要委曲求全的捆绑,也不必走向极致的疏离,而是在某个平衡点上,重新找回"愿得一心人"的朴素温暖。到那时,"干婚"这段插曲,或许会成为社会进化路上一个耐人寻味的注脚。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。