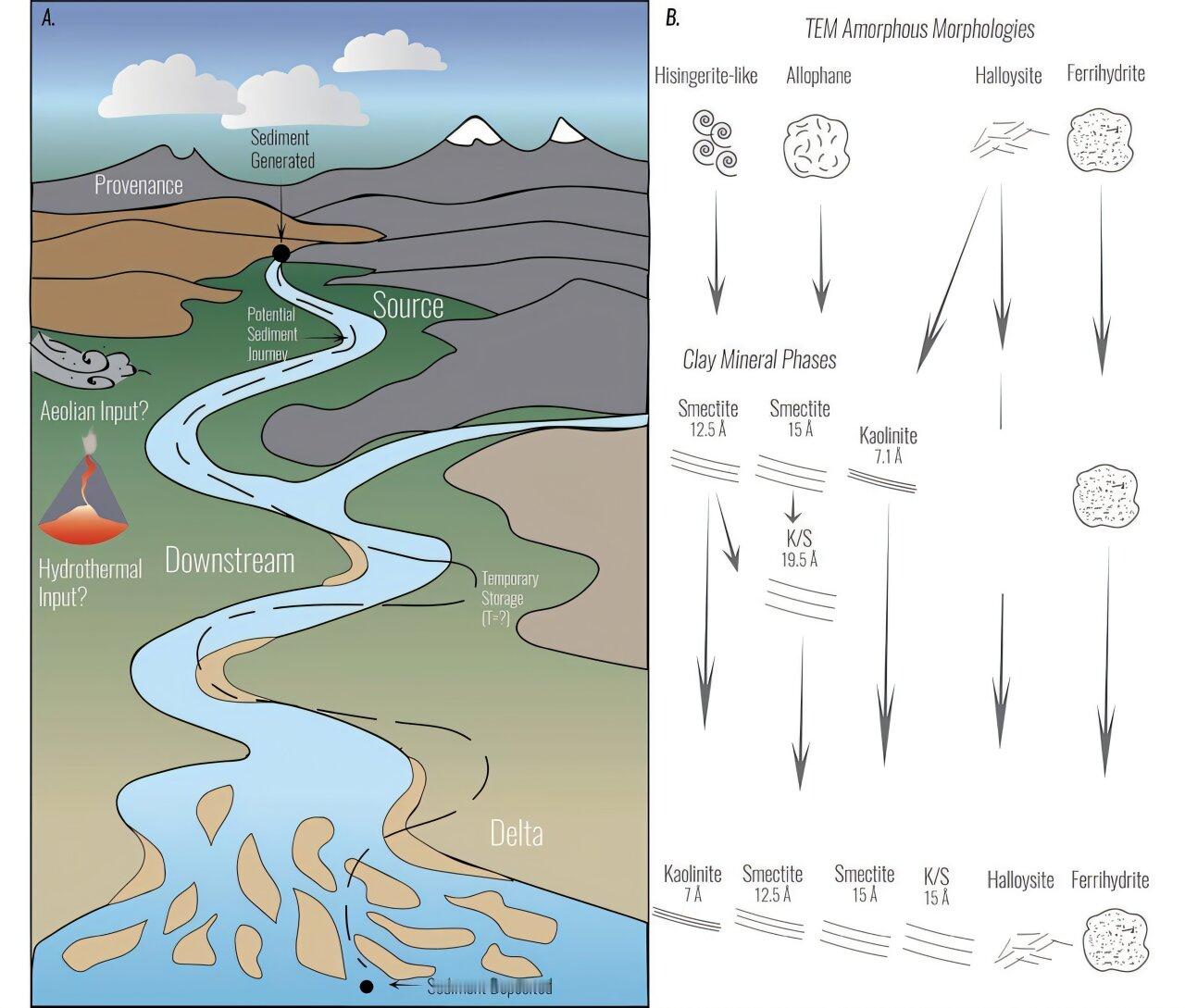

2020年7月30日,当Atlas V火箭在轰鸣声中撕裂天空,将NASA的“毅力号”火星车送入太空时,地球上的一群科学家并没有只顾着欢呼。他们知道,这只是一个漫长接力赛的第一棒。如今,“毅力号”已经在火星表面不知疲倦地工作了几年,它小心翼翼地钻取岩石样本,将它们封存在特制的金属管里,像是在给地球写一封封沉重的信。但要把这些信寄回来,至少还要等上十年,甚至更久。对于急切想要解开火星生命之谜的人类来说,这十年简直度日如年。但对于这一群特殊的科学家而言,这十年是天赐的备考时间。因为他们突然意识到一个尴尬的问题:如果这封来自火星的“信”明天就送到桌上,我们可能根本读不懂,甚至可能会在拆信的时候把信纸撕碎。为了避免这种灾难,他们把目光投向了地球上一个最像火星的地方——冰岛。冰岛,被称为“冰与火之歌”的国度,不仅拥有壮丽的景色,更是地质学家的天然实验室。这里的地貌由火山喷发的玄武岩构成,又经过了冰川和河流的反复打磨。这种地质配方,简直就是火星的地球翻版。火星探测器传回的数据显示,火星上也遍布着玄武岩,也曾有过冰川、湖泊和河流的痕迹。马里兰大学和NASA戈达德太空飞行中心的迈克尔·索普(Michael Thorpe)博士带领团队来到了冰岛西南部的流域。他们要找的不是什么奇珍异宝,而是看似最不起眼的泥岩。在地球上,沉积物通常会经历漫长的压实和胶结,最终变成成熟的岩石。但在火星上,由于水在很久以前就消失了,或者是气候过于寒冷,很多矿物似乎按下了暂停键,一直停留在“幼年期”。它们保留了远古水的痕迹,却又没有完全变成老成的岩石。冰岛那些年轻的沉积物,刚好也是这种状态。索普博士想弄明白:这些石头里的矿物,到底经历了什么?为了搞清楚这一点,研究团队没有使用普通的地质锤,而是动用了“核武器”级别的工具——位于布鲁克海文国家实验室的NSLS-II同步辐射光源。你可以把它想象成一台超级X光机,能产生极其强亮度、高能量的光束,看穿物质最细微的结构。为什么要用这把牛刀杀鸡?因为泥岩太复杂了。如果我们把岩石内部看作一个图书馆,普通的晶体矿物就像是排列整齐的书架,原子一个个站得笔直,用普通的显微镜很容易看清。但泥岩里混杂了大量“非晶态物质”,这里的原子就像是被随意扔在地板上的书堆,乱七八糟,毫无规律。普通的分析手段面对这种混乱,往往是一团模糊。然而,正是这团混乱中藏着关键信息。通过同步辐射光源的高分辨率扫描,科学家惊讶地发现,这些微小的泥岩颗粒简直就是一个个微型的“行车记录仪”。它们详细记录了自己从高山剥落、被冰川裹挟、再被河流冲刷的整个旅程。在这个过程中,石头内部的化学成分,尤其是铁和钙,发生了微妙的变化。铁元素的氧化程度,像日记一样记录了当时天气的冷暖、风雨的侵蚀,甚至大气中二氧化碳的浓度。每一颗沙粒,都在讲述一个关于气候变迁的故事。读懂这些故事至关重要。未来的某一天,当火星样本终于抵达地球时,它们将被极其严密地封锁在保护容器中,绝对不能直接打开暴露在地球大气里,否则几十亿年的原始信息可能瞬间被污染。那时候,科学家必须隔着厚厚的金属管,利用像同步辐射光源这样的高能射线,像做CT扫描一样去“透视”它们。如果在冰岛的“演习”中,我们无法准确区分哪些化学变化是火星原本的气候造成的,哪些是岩石在搬运过程中发生的,那我们就无法还原火星真实的过去。现在的每一次扫描,每一次对数据的艰难解读,都是在学习一种古老的行星语言。索普博士并没有满足于在冰岛的发现。他的团队已经收拾行囊,前往下一个目的地——西班牙的兰萨罗特岛。那里同样有火山岩,但气候更温暖,常有暴雨。他们想看看,换一种气候,石头里的“日记”又会变成什么样。在火星样本真正敲开地球大门之前的这十几年里,科学家必须跑遍地球上每一个荒凉的角落,读懂每一块类似的石头。因为只有读懂了地球的身世,当那来自上亿公里外的红色信件最终展开时,我们才能真正听懂它想诉说的、关于另一个世界的沧海桑田。~~~~~~图一:冰岛西南部的分水岭,是研究人员采集模拟火星岩石样本的地方,图源:Michael Thorpe/NASA Goddard图二:左图描绘了沉积物从源头到沉积盆地的迁移过程,右图展示了无定形物质如何在整个沉积系统中形成,图源:Michael Thorpe信源:Michael T. Thorpe et al, High-resolution analysis of clay minerals and amorphous materials in martian analog environments, American Mineralogist (2025). DOI: 10.2138/am-2023-9290