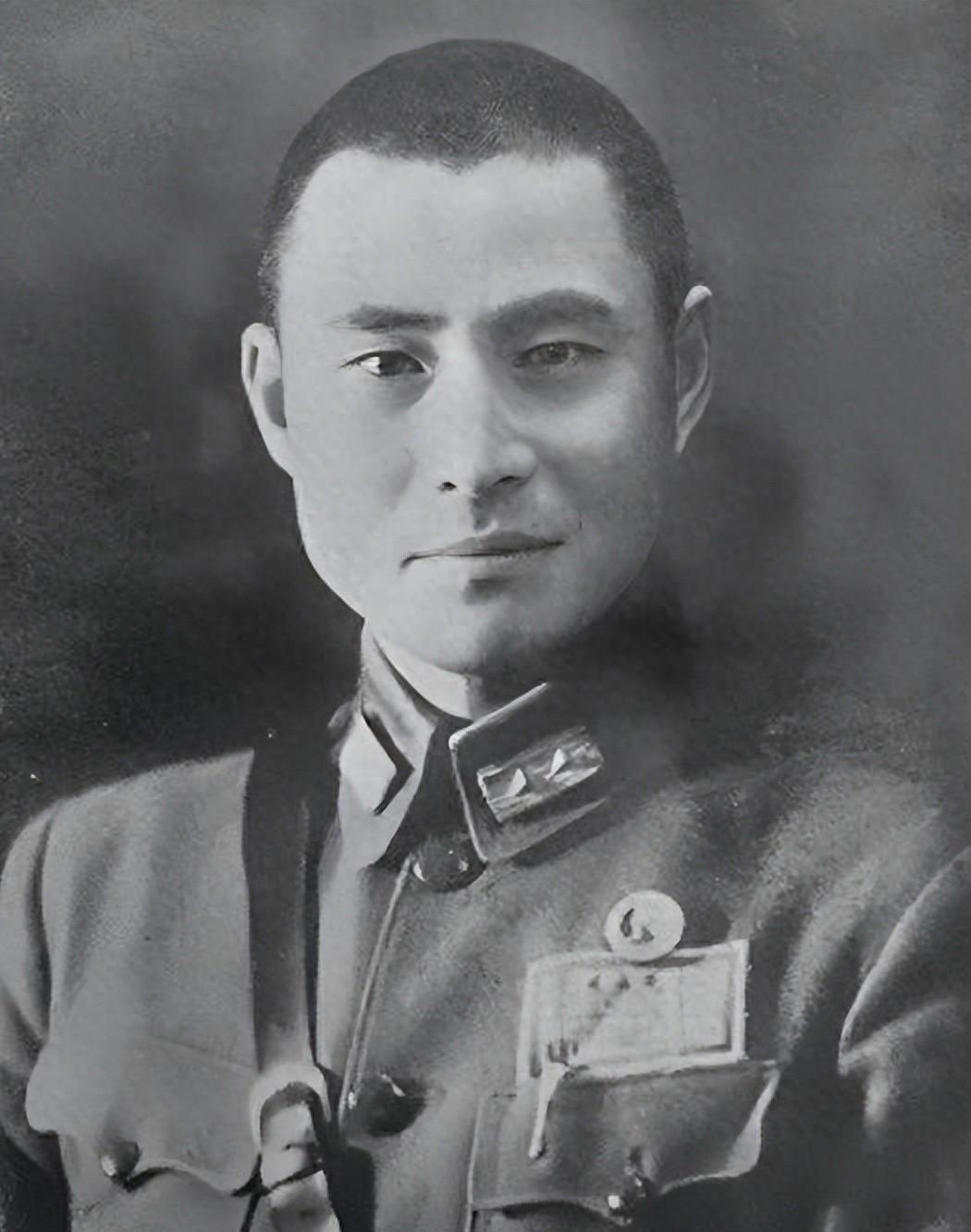

战犯黄维被捕后向陈赓吐露:你手下有个旅长,在我这里可以当军长。 1949年冬,城外雪连着下了三回,树杈子压得咔咔响,秦城那扇铁门慢慢拉开,一个人穿着风尘味的军服走进接见室,背挺着,眼神直着看过来,不急不缓,他叫黄维。 黄维这名字,在前些年的口袋里是张硬牌,在蒋介石那边是信得过的那一种,手里有十八兵团,美械上身,德训打底,日式队列那种严整劲儿也学了个八九分,外头都喊“天下第一军”,现在换了位置,坐在椅子上听审,身份翻了个面,他看到老同学陈赓,说了一句传出去就不太好忘的话,你手下有个旅长,放我那儿,能当军长。 一句话,带了战场味,也带了用人味,提到了队伍该有的那点骨头,指到了老军队里最容易被忽略的那块要害,这话听着像感叹,其实更像把一个老问题摆在桌上。 当时的黄维,在不少将星名单里是被点过名的,黄埔一期出来,身上那股子板正劲儿,蒋介石看着顺眼,德安那年他守了三天三夜,毒气往外扑,他没松手,战线顶住了,镜头里他摘下被炸裂的钢盔,雨水顺着脸流下来,简单一句撑住,绝不退,这种场面,放在抗战告一段落的那个年份里,足够写进书页,可后面的路怎么走,才是分岔口。 1948年冬,叫他北上,去徐州方向救急,带着十八兵团要从华东战场钻出去,黄维那会儿底气很足,心里觉得对面那一边装备差一个代,自己这边制式齐活,指挥班子受过训练,动作应该顺,结果一脚踩空,判断出了偏差。 陈赓坐在沙盘边上,看着雾气罩着平原,水网一片,他丢了五个字,捅他腰眼,这话不是抖机灵,是拿着对一个人的秉性做了切口,黄维的路数他熟,谨慎,听命,程序走完整,临场变招少,他就按这个脾性定了格局,外圈合住,内线钳着,留个口子给他看,让他自己往外撞,再从中路扎进来,钝刀子磨肉那种劲儿,一下就把十八兵团勒紧了,双堆集那边最后散了架,黄维还在等电报,副官劝他走,他摆了摆手,命令未到,不可擅动,那一刻还在看程序,程序没有给他留下退路。 被俘的黄维,姿态还在,走起路来肩不塌,说话直着来,审讯配合,不拖,陈赓见他,脸上不见刻意的寒热,心里复杂那是少不了的,黄埔同窗,一个换了帽子坐堂,一个停了职下场,真正让黄维心里服气的,名字不是陈赓,是徐其孝,这个人打的不是铺天盖地的大阵仗,是一段一段的小硬仗,双堆集外围那回,他带五千人,两门山炮,手里多是轻武器,把对面坦克团拖在原地打转,水网地形被他拎得清,三面晃一面戳,节奏被他掰断,后来战犯交流那次,黄维提了那句,若他在我部,军长之职不为过,这种话,既不是礼貌话,也不是逗趣,是把用人那道门槛说清了。 很多人听到这句会说黄维看人才,心胸开,这种话反过来想,意思更直,若他能在自己那边把这种人提上来,局面可能不一样,问题就卡在提不上来,国民党军里的规矩太多,资历要排,山头要认,派系要绕,晋升要有人说,打出了成绩,慢慢等,讨好了上级,立刻有动静,能在最前线扛得住的指挥员,到了黄维的名单里,排位靠后,制度不养将,时间久了,大家就把精力放在两件事上,积累年头,规避责任,装备再好,打仗的那几样要紧的,灵活,主动,带队人当机立断的权力,就被耗没了。 对面那边怎么选人,靠仗,靠一回一回把信任打出来,徐其孝的路,从营到旅,再到团到上层,不走后门,哪儿有仗就去哪儿,打完看结果,干部提拔瞄的是你带队的样子,陈赓丢过一句话,放到一线去,真本事就会冒出来,他不信漂亮汇报,也不靠口头推荐,他看的是你领着人冲没冲得动,你打出来的那几仗就是你的履历,也是你的审查材料,所以你会看到有人二十几岁就坐上军级,那不是拔起来的,是一步一步把分量打够,这种制度上的差异,战术上绕不过去,战略上就拉开了。 黄维把那句说出来时,陈赓笑了一下,没在话头上接着评,这种事,结论已经在战场上落地,没必要再补刀,他心里清楚,赢不是靠钱袋子厚,也不是靠装备多,是用人用得透,信得住,手下有空间去变,他想把仗打赢的劲头,在权衡体系的那套心思之上,两边不是输给彼此,是各自被背后的那套逻辑带着走。 历史的路,有时候让人亲手把自己信过的东西做个检验,1959年,黄维特赦出狱,离开秦城前,把一本翻得起毛边的孙子兵法还回去,书页角落有他的字,知己者,百战不殆,落在1930年,他认得兵,认得阵,但他没把另一类对手放到眼前,这一类对手不是某个指挥员,是制度,是结构,是气质,他以为条令,装备,纪律能撑现代化的仗,结果摆出来的是,谁能把人用好,谁能把机会给到该给的人,谁能在乱里让能人上桌,谁就把局面拿稳。