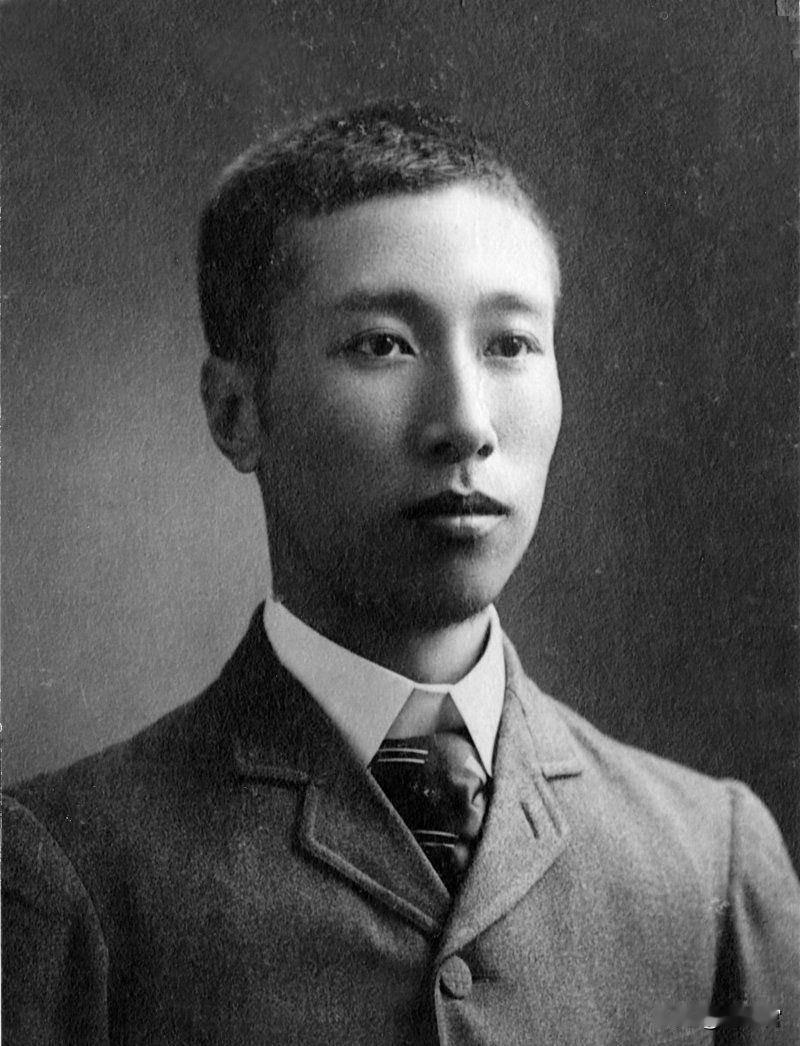

“毛泽东想考北大也考不上,他根本没有那水平。” “毛泽东不是我的学生,他只是北大图书馆一个普通的管理员。” 这是时任北大英文系主任的胡适,在后来谈起毛主席在北大的一段经历的时候,用轻蔑的语气说出的一番对于青年毛主席的评价。 胡适在当时是北大的风云人物,英文系主任,新文化运动领军人物。他自小留学美国,学问做得很扎实,回国后成了学界的代表人物。 他对学问的态度,讲究规矩,重学历,习惯从“正规军”里挑人。在那个年代,能进北大当教授的可都是顶尖的知识分子,这种学术圈子的优越感很普遍。 胡适后来在回忆里说,毛主席只是图书馆的管理员,不是自己教过的学生,意思是毛主席和北大的学生比起来,身份地位差得远。这种说法,其实也代表了当时主流知识分子的眼光。 不过你要说毛主席的成长史,还真和北大分不开。毛主席1918年从湖南师范毕业,带着一股子要闯世界的劲,去了北京。 那时候他没啥名气,也没什么学历背景,找工作处处碰壁。后来靠湖南同乡的关系,见到了李大钊。 李大钊当时是北大图书馆主任,看毛主席踏实肯干,就让他在图书馆做管理员,工资很低,日子过得紧巴巴的。 可这段经历对毛主席来说特别重要。虽然他没进北大当学生,但也正是这份工作让他有机会接触到大量新思想新书籍。 毛主席在北大图书馆的半年时间,几乎把能读的书都翻了个遍。下班后他经常留在馆里自学,接触了不少进步思想。 北大那几年正是新文化运动最热闹的时候,各种新观点在这里碰撞。毛主席虽然身份普通,但思想很活跃,他和很多教授也有过接触。 像胡适、陈独秀、钱玄同这些北大名人都在当时留下了对毛主席的印象,觉得他好学、爱思考,只是学历不够,难以被当成正式学生来对待。 其实毛主席对自己的处境也很清楚。他后来回忆,自己到北大是来学习的,不是来和北大的学生比学历。 那会儿北大入学确实有门槛,毛主席这种师范毕业生确实进不去。但他并没有因此气馁,反而抓住机会自学,借着图书馆的便利不断扩展眼界。 可以说,正是靠着在北大的这段经历,他对社会问题和新思潮有了更深的理解。 1919年五四运动爆发,北大成了全国学潮的核心。虽然毛主席不是北大正式学生,但他作为湖南学生代表,积极参与了运动。 不少公开资料都能查到,毛主席在北京期间组织湖南同乡学生,参与各类集会和讨论。 五四运动后,毛主席离开北京回到湖南,开始带领学生搞社会运动和改革。北大的半年生活,成为他后来投身社会变革的重要铺垫。 胡适和毛主席,其实象征着我国现代化道路上的两条路线。胡适主张慢慢改革,重视学术自由和渐进改良;毛主席则是走激进路线,更关注社会底层,强调群众运动。 两人的分歧,既是性格和背景的不同,也是时代大势下的必然选择。胡适的人生轨迹后来转向学术和教育,成为我国现代知识分子的代表。 而毛主席则顺着自己的道路,逐步成长为我国近现代史上的重要领导人。 很多人觉得胡适当年那句评价有点“看低”毛主席,不过放在当时来看,这其实挺正常。那时的北大门槛高,毛主席的学历确实不够。 但事实证明,一个人的成就不仅仅靠学历和出身决定。 参考:毛泽东与胡适的恩恩怨怨:彼此都不是全盘否定的——中国新闻网