彭子益论麦门冬汤,气机升降,离不开阴阳水火的平衡!

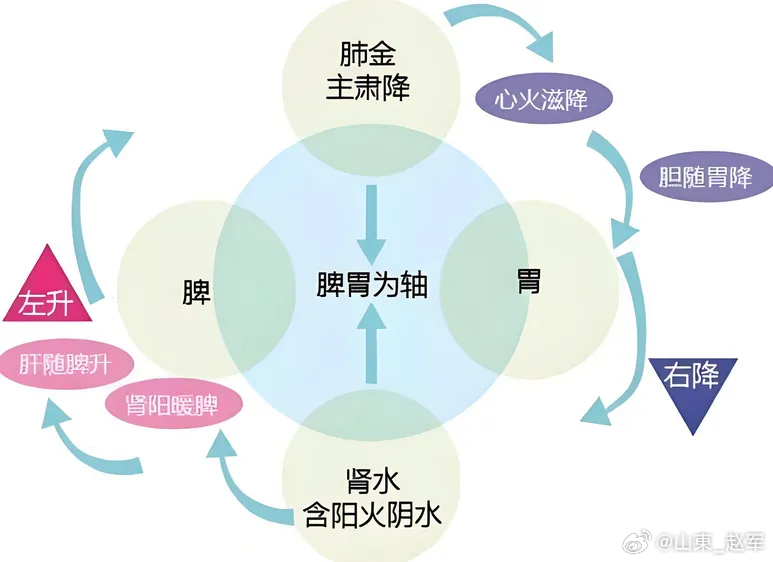

中医讲究气机升降,离不开阴阳水火的平衡。彭子益特别指出,人体下有水而藏火,才能生气;火上有金,才能化液。水气能上升,要靠肝木的疏泄;火液能下降,则赖肺金的收敛。如果肺金缺少津液滋润,收敛之力减弱,就会导致气往上升得多、往下降得少,于是干咳、气逆、咽喉不利等病症便接踵而来。这种病机,正是彭子益理解麦门冬汤的根本切入点。

彭子益认为,麦冬的性格在“润”。它清降又含津液,用来治疗干燥之病十分合适,但若单用,则易使中焦运化受困,形成“败中滋湿”。这时配合半夏,情况就完全不同。半夏燥湿降逆,能把麦冬的清润引向下行,又能制约滋腻。两药一合,润而不滞,降而不伤。但要想让气机真正流转,还必须加上粳米、人参、炙草、红枣这些补中益气之药。彭子益强调,中气就像发动机,如果没有它带动旋转,药力再好也会反伤脾胃。麦门冬汤的奇妙,就在于润燥与补中的配合。

这种用药思路,彭子益常拿《伤寒论》的人参白虎汤来做对比。白虎汤里用石膏清大热,石膏的寒凉远胜麦冬。若只用石膏,病虽可暂止,但中气被寒凉重伤,很快又会衰败。因此方中必须重用人参、粳米来补中,再加炙草以健运,这样药力才能旋转而不致伤正。麦门冬汤与之相通,都是“寒凉药必须依赖补中药”。区别在于,麦门冬汤所治是燥而不渴,所以不用石膏的大寒。这一点,正是彭子益的深刻体会。

遗憾的是,后世不少人误解了这一点。彭子益批评说,很多医者只见干咳、咽干,就把麦门冬汤与黄芩、黄连、生地、芍药等苦寒药一并使用,结果中气大败,病不但不愈,反添祸端。他认为这是“可怕之至”的用药错误。古方讲究“虚实分清、寒热辨明”,不是见症就寒凉猛攻,而要在中气的运转中寻求根本。忽视这一点,就会南辕北辙。

在半夏的运用上,彭子益也有独到见解。他指出,半夏本善降逆,但若加上补中之药,就能形成“降而不伤”的妙用。比如《金匮要略》里的大半夏汤,用半夏、人参、白蜜,治疗“朝食暮吐、大便燥结”。这是胃气上逆、中焦失和之证。半夏降逆,人参补中,白蜜润缓,三药合用,正是降与补的结合。彭子益说,这其实就是“降胃经之法”的最好例子。

至于咽喉病症,彭子益强调要分清“因燥而干”和“因虚而干”。如果是肺燥津枯,用麦冬自然见效;但若是下焦阳虚,脾胃津液不能上承,即使咽喉干,也并非燥邪所致。若此时误用麦冬,反会加重病情。这类情况,关键在于温养脾肾之阳,使津液得以上升。彭子益建议少服肾气丸,或选补益脾肾之方,往往能收效。这说明“咽干”并非一概而论,辨证才是关键。

麦门冬汤在彭子益的眼里,绝不是单纯“润喉止咳”的方子,而是一种调和升降、维护中气的精妙配伍。麦冬、半夏一润一降,相辅相成;补中益气之药,则是它们的支撑。真正的妙处在于“润不伤中,降不伤正”。彭子益的反复强调,其实是在提醒世人:读古方不能死背药性,而要洞察气机变化,明白中气是核心。若只是见症加药,甚至滥用苦寒,结果必然事与愿违。理解这一点,才能真正体会彭子益所说“方以中气为本”的用药智慧。