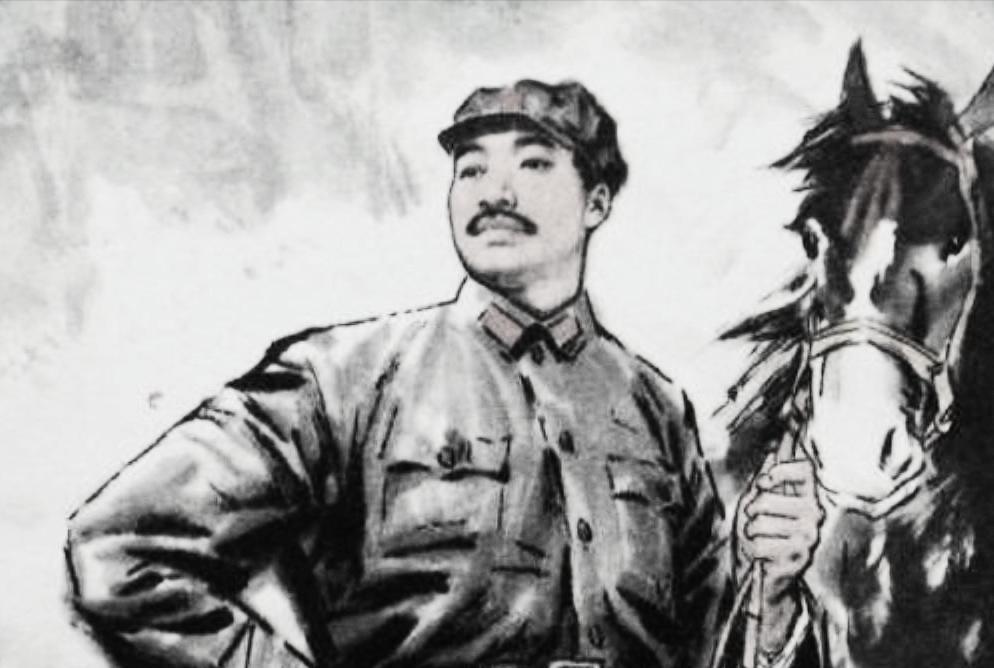

南昌起义:贺龙带资入股,贡献8000人; 南昌起义:朱德带资入股,贡献500人; 南昌起义:刘伯承带资入股,贡献军长1人; 这是我党历史上著名的南昌起义时7位元帅的身价,也就是他们对于当时南昌起义的贡献,其中贺龙元帅的贡献最大。 1927年的夏天,江南的湿气像一条长长的绳子,把整座城市勒得透不过气来。 黄昏一落,空气里混着稻谷的甜味和血的腥气,谁都知道天要变了。 北伐的枪声还没在耳边散去,上海和武汉的风向却忽然倒了。蒋介石在上海收起了笑脸,换上铁血的手段,汪精卫在武汉也学会了冷眼看人。 街上的茶楼还开着,可里头的声音越来越低,人们端着碗不敢抬头,像是怕看见谁的影子。 贺龙就在这种气息里握着自己的二十军。 他是个将门出身的硬汉,早年闯过南北,见惯了军阀的算盘和政客的嘴脸。 他知道,枪在手,路就有不止一条——有人劝他去南京,做个实权军长,稳稳地吃一辈子官饭。 还有人笑着说,委员长看重你呢,江西省主席的位置随时等你。 贺龙摇摇头,没吭声。 他心里那笔账早就算过了:北洋军阀、国民党内部的倾轧,都是一锅换汤不换药的老汤,喝下去只会更苦。 他要的不是高官厚禄,是一条能让百姓喘口气的活路。 “四一二”那阵子,武汉的街口立起了荷枪实弹的岗哨。 不是守护工农的,是堵住他们的。 很多人夜里敲开军营的门,衣服湿透,靴子沾着田里的泥巴。 贺龙让他们留下,还叮嘱炊事班添点饭菜。有人偷偷数过,那几个月里,三百多个党员和工会骨干在他的部队里躲过了追捕。 别人劝他收敛些,他抬头看了一眼,说中立是等死,等敌人的刀架上脖子。 他不肯等。 七月下旬,九江的江水浑得发黄,船影在水面晃晃荡荡。周恩来在一条船上,跟贺龙说了南昌的计划——要起义,要用枪说话。 贺龙听完,没提条件,也没犹豫,就答应了。 那时他还没入党,但在心里早就把自己算在了那一边。 二十军有八千人,这个数字在当时的起义队伍里,足以压下半边天。 消息一传开,他召集团以上军官开会。 屋里闷热得很,窗外的蝉声一阵阵,他站着,语气平静却带着分量:国民党已经死了,我们要重新立起旗子,不愿走的现在就走,愿走的跟我干到底。 屋里没人起身,八千人的命运,在那一刻绑到了一起。 8月1日凌晨,南昌的夜空像被刀划开,枪声、雨点、脚步声混成一片。 二十军的士兵冲进城门,巷子里的灯笼摇晃着,雨水顺着瓦檐滴下来打在枪管上,冒着热气。 短短几个小时,南昌就握在了起义军手里。 这不是一场简单的攻城,而是一句扔向全国的宣言:共产党有了自己的队伍。 城里的热闹只维持了短短几天。 有人端着热粥送到路口,有人在街角放鞭炮,红旗在风里猎猎作响。 贺龙站在人群外,看着旗子飘,神情里看不出喜怒,他知道这只是一个起点。 南下的路很长,也很难。 起义军两万多人向广东进发,想和当地的工农武装汇合。 烈日像火炉,暴雨像泼水,路上的泥巴能把靴子拔下来。 病号越来越多,干粮越来越少,到大埔的时候,只剩一万出头。 形势逼人,前敌委员会下令分兵,朱德带不到四千人在三河坝挡住追兵,贺龙和叶挺率着主力往潮汕走。 潮州城里挂起了红色的标语,街市一度热闹起来,但合围的敌军很快逼近,补给的缺口越拉越大。 南下途中,瑞金的一所学校成了转折的地方。 贺龙在那里正式入了党,多年来的心愿落了地。 他说,这条路是自己挑的,就算脑袋掉了,也要走到底。 他不是不知道前路的艰难。失利和牺牲是常态,可信念不散,旗帜就不会倒。他曾对人说,共产党是救星,是唯一能救中国的力量。 蒋介石问他,为什么不要好端端的军长当,要去参加南昌的暴动? 他的回答干脆——政见不同。 这种不同,不是桌上的争辩,而是对国家走向的判断。 后来,任弼时在一次干部会上提起贺龙,说他不只是会打仗,还难得的是,不管顺境逆境,都对革命死心塌地。 这种百折不挠,不靠喊口号,是一桩桩事累出来的。 那年夏天的南昌,枪声已经停了快一百年,可八千人的背影还留在旧照片上,留在那些泛黄的信纸里。 雨后的街道湿漉漉的,青石板闪着光,有士兵扛着步枪走过,靴底溅起细碎的水花。 旗子在风里猎猎作响,像是在招呼他们继续往前走。

评论列表