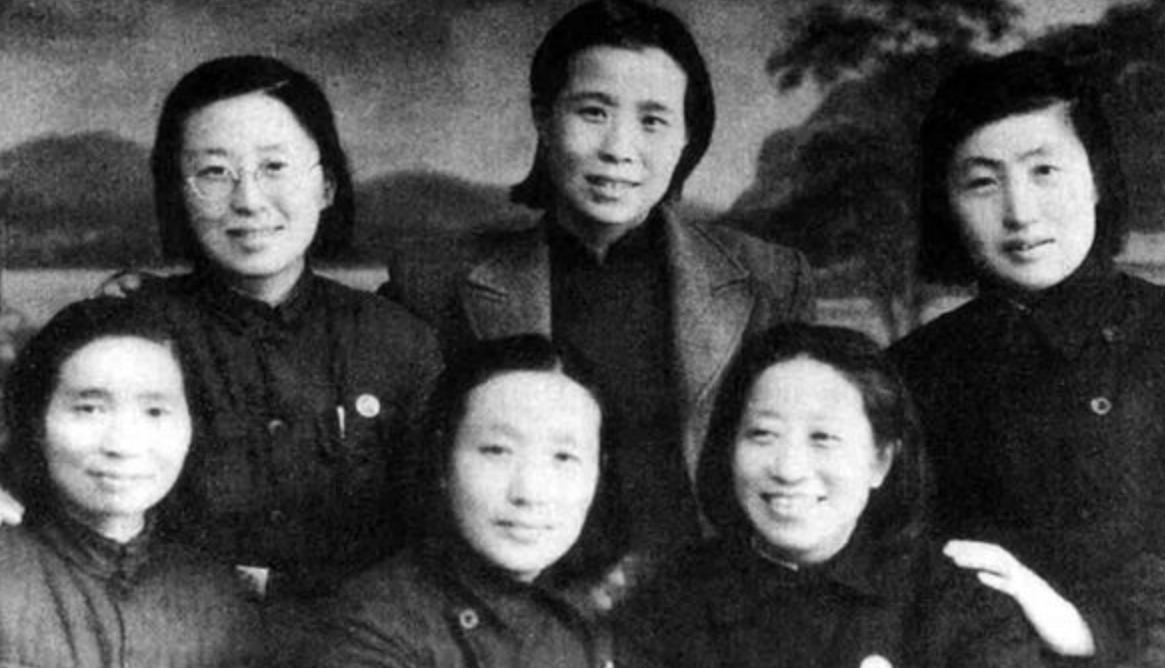

毛主席家来了客人,但是卫士不认识,两个人就吵了起来。毛主席闻声询问怎么回事,卫士说:“一个姓贺的女人闯了进来,非要见你。”毛主席惊了一下:“多大岁数?哪里口音?”卫士说:“大概30岁,江西口音。”毛主席马上判断出来了,这是贺子珍的妹妹贺怡:“快请!” 毛主席家的门口,风从台阶底下挤上来,吹得门帘轻轻起伏。 卫士的军靴在青石上敲出短促的声响,一个年轻女人的嗓音顶了上去,带着江西南部特有的鼻音,像稻谷晒场上滚下来的热气。门口的拦阻并不粗鲁,只是按规矩把人拦在槛外。她不退,眼神直直贴在门缝里,像要从黑暗里把一张脸拉出来。 屋里的人听到动静,放下笔,问得很简练:多大年纪,哪里口音。卫士报了数儿,又说是姓贺。判断像一枚石子落进水面,漪涟一下子铺开:三十上下,江西话,是贺子珍的妹妹。请进,两字不重,空气倒忽地松了些。 屋里光线平稳,旧藤椅靠墙,蓝边的水杯冒着白气。她进门,鞋底在地面上拖出一小段声响。停住,先看人,再看桌,最后开口:“还是不是我姐夫?”一句话像把一张尘封已久的家谱掀开,里面的线头一根根露出来。屋里的人没有立刻回答,只把手里的钢笔放好,目光落在她额前细汗上,像在辨认旧日的门牌号。 她坐下,背挺得很直,手指攥紧,再松开。说来意并不绕弯,替姐姐讨个公道。讨这个字在家门里说,有点烫手,又不肯松口。水杯推过去,杯沿在桌面上划了一个不明显的弧。屋里的人把语速压慢,像在收拢一匹被风吹乱的布:“按老规矩办。”没把规矩说破,反倒让人听见一种稳妥,像夜里摸到墙角那根熟悉的木杖。 问起消息时,屋里忽然静了。新疆那边传回来的话,已经冷透了;陕南那边的名字,也停在档案纸的末尾。她听见“没能回来”和“牺牲”两个词,眼皮颤了一下,肩膀像被人轻轻按住。哭没有大声,像从胸腔里滚出几道细小的崩裂,收得急。她把杯子攥得更紧,杯身的温度从掌纹里一点点传进去。屋里的人把一句话说得很轻,像怕惊动什么:“咱这个家,出去的人多,能活着就是福。”一句话落下,安慰没有甜腻,疼痛没有铺张,像给一处旧伤换了层干净纱布。 临起身,叮嘱又落了一句:把娇娇接来。她点头,轻得像羽毛碰到桌角。门帘再度被风顶起,露出院子里一小片阳光。脚步下台阶时不稳,鞋跟在石沿磕了两下,又稳住。谁都没想到,这一去就隔成永别。翌年回乡寻亲途中,车身在弯道上打了个寒战,人没能回来。消息传到北京,屋里的人只吐出一句“这是什么事”,像把叹息塞回牙关,不让它溢出来。 贺家的兄妹,像一把伞的几根伞骨,风越大,声响越清楚。吞金自尽而又被救回的传闻,常被人讲起,像手背上那道旧疤,雨天总有点发痒。早早倒下的妹妹,只留下零散的描述:瘦,笑起来露两颗虎牙,脚步很快。从井冈到赣南,从小路到江面,许多名字被刻在木牌上,雨一淋,字黑得发亮。一个家在风里站直,伞面被风翻过来又翻回去,有时候遮住了雨,有时候只挡住一半。 贺子珍与屋里的人,缘分从一条河起,后来越流越开。孩子来了又走,名字在纸上写过又被划去,留到最后的,像冬夜里仍亮着的小油灯,火苗不大,顽强。她远离多年,路上风雪无凭无据,回到上海,换了住处,把生活一点点靠拢。那年山中开会,消息在走廊里传,像一根细针从衣缝里穿过去。见,是她那边先想的,还是他这边先应的,并不重要。车绕山而上,云像棉花被掐开。二十二年没有对面坐过,这次坐下,话反倒少,眼睛里的水意更平。问近况,答问安,像把一只旧木匣的盖子轻轻合上。再没打开。 被称作“老规矩”的处理,更多时候不是条文,而是一种边界:不在屋外嚷,不在屋里摔,给人留面,也给事留台阶。家门与国事不抵牾,只是力道不同。屋里的人每每在两张桌子间挪动,一张铺电文,一张摆碗筷。坐哪张桌,就用哪种眼神。挪动不宣告,不敲锣,只挪半寸,椅脚在地上发出不易察觉的声响。 说到哥哥们,常有人用“上山早”“渡江早”来形容。早,不是抢功,是把脚先踩到石头上看结不结实。夜渡那回,水黑得能把人吞下去,船像一片湿叶,飘着过江。等到对岸插旗,喊声像沿岸麦田里的风,一层压一层。 战后的职位与勋表摆在抽屉里,亮,却并不天天拿出来看。家里老母亲年岁大了,妻子的腿脚不利索,孩子在城与乡之间调拨,申报的纸反复补,印泥反复按。可以开口走捷径,也可以把嘴唇抿成一道直线,让规矩照规矩走。硬气不嚷,最不吵闹的一种骨头。 把镜头拉回那间屋。 那天过后,墙上没有多一张相片,桌上没有多一只杯子。卫士记住的是那个女人的脚步声,起初急,后来稳。 记住她下台阶回头的那一眼,像一根看不见的细绳从屋里抛出来,系在她的行李带上。等到细绳断在路上,屋里的人没有长叹,只有一句压到最轻的惊讶。 生活的轨道没有歪,会议照例,文电照批,日子像一列车,出洞进洞,一刻不停。