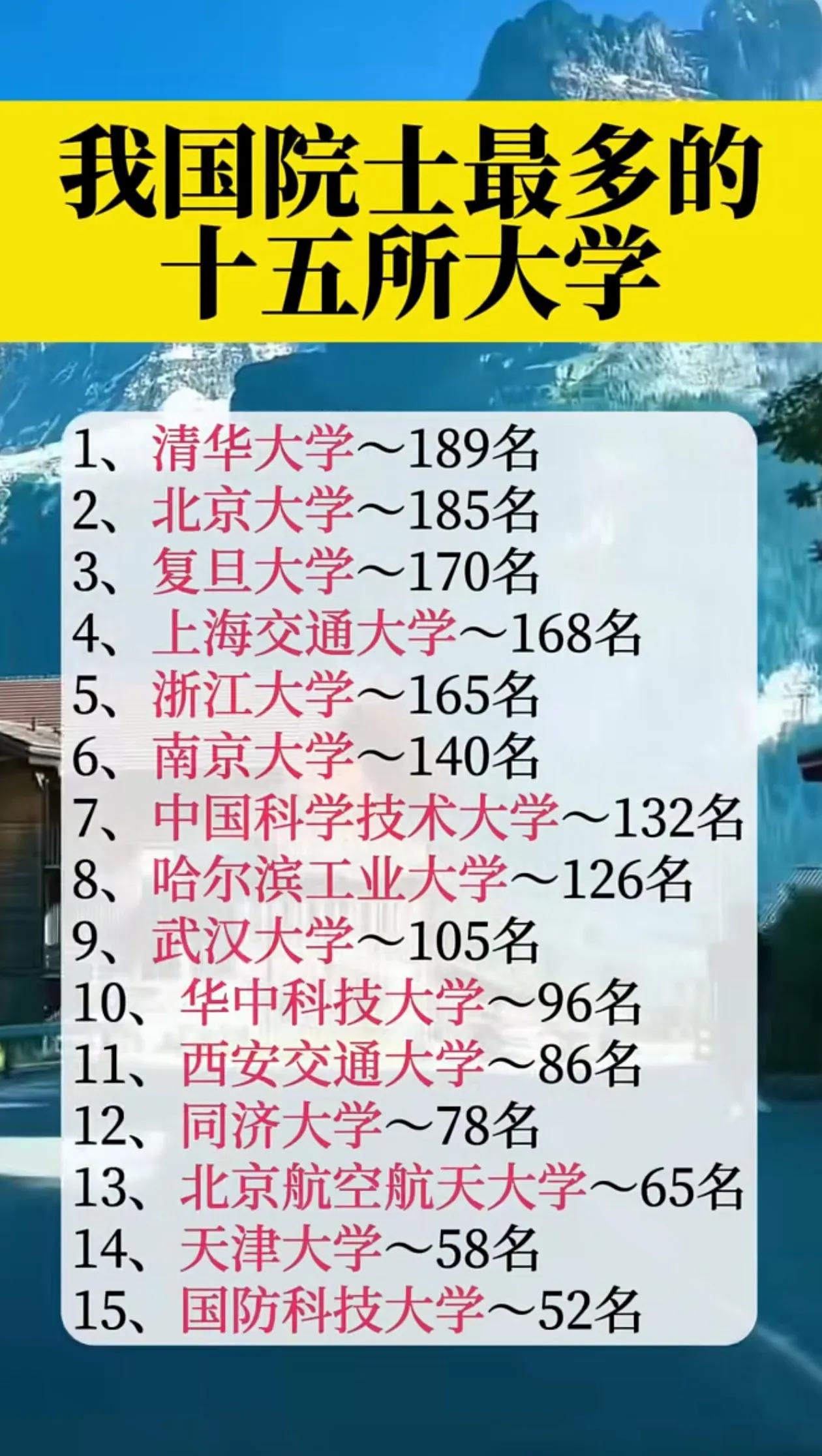

我国顶尖半导体教授李爱珍,申请中科院院士被淘汰,不料2007年,她竟然摇身一变成为了美国科学院的外籍院士,面对记者采访,她淡然表示:感谢祖国的栽培! 2007年5月,71岁的李爱珍正专注于调试设备时,接到美国国家科学院打来的电话,通知她当选为外籍院士。 她愣了好一会儿,心里感到不可思议,毕竟在此之前,她已经三次冲击中科院院士的头衔,每一次都以失败告终。 这件事让人不禁思考:为什么她能在国际顶尖科学殿堂被认可,却在国内“碰壁”? 李爱珍的科研之路,完全是靠自己一步步开拓出来的,1980年,44岁的她被派往美国深造分子束外延技术。 当时西方对关键技术严格封锁,她连实验室的核心区域都进不去,设备也无法触碰,但她没有放弃,通过旁观和详细记录,整理出三百多页笔记,把技术原理带回国内。 回国后,她从零开始亲手建造中国第一台分子束外延设备,从设计图纸到跑工厂,每一个环节都参与其中,打破了西方长期垄断。 她先后建立了固态源实验室和气态源实验室,还争取到世界银行的贷款,将实验室整体升级为国家级科研平台,这为中国半导体产业的发展打下了坚实基础。 1984年,她带领团队研发出光电耦合器件,当年就创造了736万元的产值,在当时的科研成果中非常突出。 进入新世纪后,她依然保持着旺盛的科研精力,到了2023年,已经接近九十岁的她仍活跃在科研一线,带领团队突破了太赫兹量子级联激光器技术,使中国跻身全球仅有的三个掌握该技术的国家之列。 美国那边的院士曾高度评价她的成果,直言全球能做到这种程度的实验室屈指可数,而李爱珍是独立完成的,这对中国来说是非常重要的贡献。 但即便有如此高的成就,李爱珍在国内最高学术荣誉的评选中屡屡碰壁,1999年,她第一次申请中科院院士,需要多名院士推荐。 但她长期埋头科研,领域前沿,国内同行少,最终只找到一名推荐人,初选未通过,两年后,她凭借“亚洲第一”的成果再度申请,依然未能如愿。 2005年第三次申请时,她在答辩前三天突发高烧,仍坚持通过视频完成答辩,但当年院士增选名额缩减三成,她再次与荣誉擦肩而过。 这种情况背后,是制度和机制的差异,中科院院士评选要求候选人主动申请,并有足够的推荐人,而李爱珍的研究领域在国内人才稀缺,超过65岁后推荐人数要求更高。 而美国则通过同行匿名提名和投票,无需个人申请,机制差异,让李爱珍的遭遇显得格外讽刺,也引发了对国内科研评价体系的反思:是否过于看重人脉、圈子,而忽视了真正埋头做科研的人? 李爱珍的动力从未来自头衔,她童年经历艰难,但早早立下科技报国的志向,赴美访学期间,她选择学习尖端技术,并将其带回国内应用。 当同事担心西方解除技术封锁,可能让“自力更生”努力白费时,她说:“没有这段自力更生,我们连谈判的资格都没有。”这份家国情怀贯穿她整个科研生涯,也让老一辈院士坚信她不会离开祖国。 她当选美国院士后,也并未抱怨国内制度,而是感谢祖国提供的平台和机会,体现了她高尚的格局。 她从零起步建立了关键技术领域,培养了一代又一代科研人才,这些成就远超任何头衔。 对于科研人才评价而言,制度需要改革,但更重要的是创造一个环境,让真正解决问题的人能够被看到、被认可,让为国家科技发展付出的人,不再被无形的“墙”阻隔。