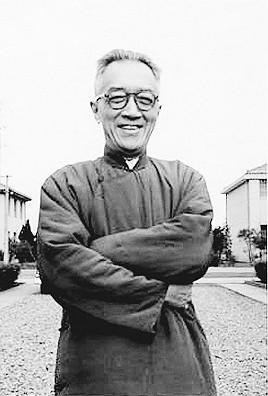

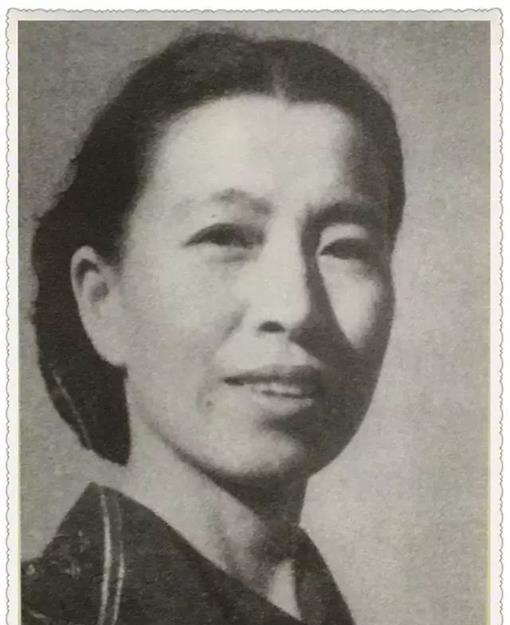

[太阳]1948年,胡适收到最后通牒,只要他留在中国,仍可担任北大校长一职,毛主席也说,可以让他做北京图书馆馆长,但胡适坚定地拒绝了这份挽留,还说美国有面包又有自由,留在这里什么都没有。 (参考资料:2012-01-12 凤凰网——1948年 胡适为何拒绝毛泽东留京邀请) 1948年的冬天,北平城笼罩在肃杀的寒意中,城墙内外,枪炮声似乎渐渐平息,可一场不见硝烟的战争却愈发激烈,这不是城池归属的较量,而是未来走向的赌注,是对这个国家“思想大脑”——那些顶尖知识分子的无声争夺。 国民党与共产党,都伸出了各自的橄榄枝,一架特别的飞机停在北平机场,它的乘客名单,几乎浓缩了一部中国近代学术史。 然而,对名单上的每一个人来说,登上这架飞机,究竟是奔赴新生,还是告别故土,都是一个沉重无比的决定。 最终,究竟是什么力量——是政治的信仰,是深厚的情谊,还是对生活最基本的渴求——推动着他们,做出了那个将影响一生的选择呢? 在这份由蒋介石亲自拟定的“抢救大陆学人计划”名单上,胡适的名字赫然排在第一位,为了能让这位学界泰斗南下,蒋介石可谓是煞费苦心。 1948年1月13日,他先派大员专程飞抵北平,当面劝说胡适,胡适当时正忙于筹备北京大学五十周年校庆,以此为由婉拒了。 谁知,一天后蒋介石得知消息,非但没有放弃,反而亲自两次发电报催促,言辞恳切地强调时局紧迫,刻不容缓,紧接着,14日,一架专机再次奉命飞往北平,只为等待胡适登机。 面对如此阵仗,胡适这才下定了离开的决心,尽管他内心对国民党并无太多好感,但他对蒋介石本人却始终怀有一种知遇之恩和感念之情,这份复杂的情感,也成为他日后在政治立场上无法与蒋氏彻底切割的重要羁绊。 其实,就在同一时间,城外的中共也并未放弃对胡适的争取,西山一带的中共广播公开喊话,只要胡适不跟蒋介石走,选择留在北平,那么北平解放之后,他依然可以担任北京大学校长和北京图书馆馆长。 毛主席甚至还专门托人给胡适捎去口信,再次承诺让他出任北京图书馆馆长一职,然而,面对这些“盛情”,胡适的反应却极为冷淡。 他曾对人说:“在苏俄有面包没有自由,在美国又有面包又有自由,他们来了,没有面包也没有自由。” 而当听到毛主席的口信时,他更是冷冷地回了一句:“不要相信共产党的那一套”,可见,在胡适看来,他的选择不仅关乎职位,更关乎他所坚守的“自由”信念。 同一班飞机上,还有一位同样声名显赫的乘客——清华大学历史系教授陈寅恪及其家人。 与胡适因政治理念和个人情谊而离开不同,陈寅恪给出的理由显得更加个人化和务实,他曾自己解释说,之所以离开北平,很大程度上是因为他觉得自己的身体更适应南方的气候。 不过,这背后还有更深层的忧虑:他担心共产党来了之后,生活上只能吃小米,更重要的是,他恐怕再也买不到进口安眠药了,而这对于患有严重失眠症的他来说,是维持正常生活所必需的。 正是这份对个人生活细节的考量,贯穿了陈寅恪后续的选择,他们一家在南京仅仅住了一晚,便马不停蹄地继续南下,最终落脚广州,在岭南大学任教。 其间,国民党政府的教育部长杭立武为了劝他离开大陆,曾开出极为优厚的条件:只要陈寅恪同意去香港,立刻就能得到十万港币和一栋新式洋房。 可他拒绝了这份诱惑,他既没有选择跟随国民党去往台湾,也没有在局势稳定后回到北京,而是选择在广州定居下来,直到生命的终点,这大概是真正“用脚投票”了。 与此同时,被“抢救”的还有时任清华大学校长的梅贻琦,1948年12月21日,他率领第二批学人从北平飞抵南京,国民党政府对他寄予厚望,抵达南京后,立刻授予他教育部长的重要职务。 然而,这个许多人梦寐以求的官职,梅贻琦却只当了几天,原来,他为自己未能将清华大学的大部分教授一同带出来而深感惭愧与自责。 这份沉重的责任感让他无法心安理得地接受高位,他很快便递交了辞呈,成为了国民政府历史上任期最短的教育部长。 他的选择,无关政治,也无关生活习惯,纯粹源于一位教育家对自己同仁和职责的深切愧疚。 就这样,在1948年末那个风云变幻的十字路口,三位顶尖的知识分子,做出了三种截然不同的选择,他们的背影,映照出的是一个时代的复杂剖面,交织着政治立场、个人信念、生活习惯、健康考量乃至人情世故。 他们的抉择不仅仅是个人命运的转折,更是那个大时代下,中国精英知识分子在面对家国前途与个人归宿时深刻思考的缩影。

](http://image.uczzd.cn/485272428088748971.jpg?id=0)