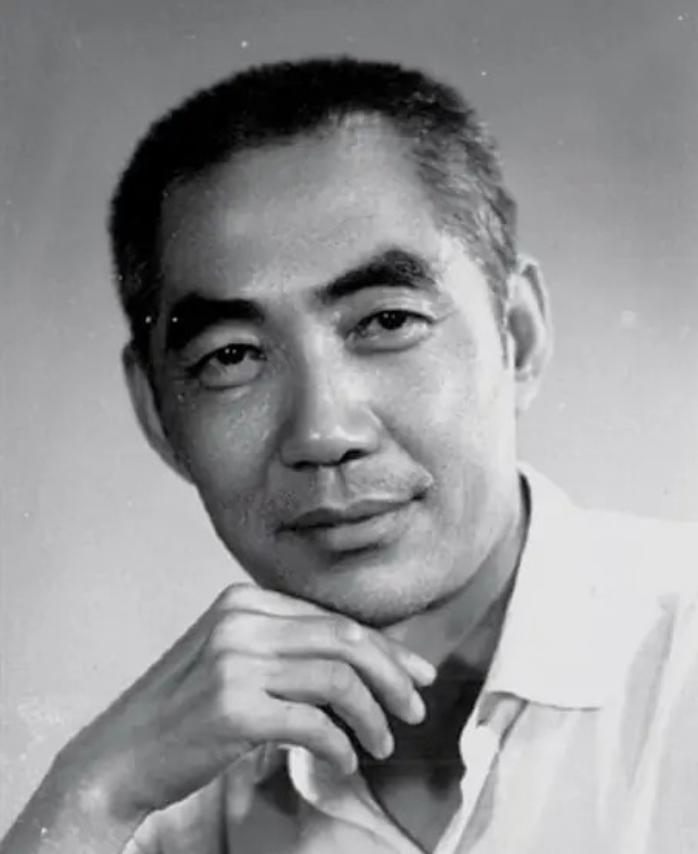

[太阳]1976年,浩然为毛主席守灵,事后他在日记中写道:“待到灵床近处,几乎所有的人都无法控制自己的情绪,或无声淌泪,或小声抽泣,有的放声哭嚎,有的人悲痛欲绝,被左右挽住搀住,有人不顾一切地扑向灵床,被强有力地拉住,则昏倒在地……” (参考资料:2016-09-09 民族复兴网——浩然:我给毛主席守灵) 1976年9月9日,北京评剧团的作家浩然正领着几位同事,在简陋的防震棚里讨论剧本,环境实在不便,一行人只好挪到楼上的会议室。 谁知推开门,屋里的景象让他当场愣住了,文化局的几位领导,吴林泉、石敬野等人,像一尊尊失了魂的雕像,呆坐着,脸上挂着怎么也止不住的泪。 他心里咯噔一下,瞬间什么都明白了,我们伟大的领袖毛主席,逝世了。 那一夜,浩然在日记里写下了对整个国家,也是对自己的灵魂拷问:“周总理走了,朱老总走了,现在毛主席也走了,这条漫长的革命路,八亿人要怎么走下去?” 而紧接着的,是更深切的个人迷茫:“我又该怎么走下去?没人能回答我,我只能靠自己。” 他当时并未料到,答案,会通过一个简陋的半导体收音机,以一种最意外的方式到来。 要理解浩然心里那份天塌下来的悲痛与彷徨,就必须回到三十年前,抗战后期,他还是个农村少年,跟着村里的孩子唱“东方红”,却压根不明白唱的是什么。 父亲刚去世,他随母亲投奔舅父,唯一的念想,就是和祖辈一样“安分守己当个庄稼人”,可命运偏不放过他,母亲也撒手人寰,狠心的舅父竟想凭着写有他名字的地契,把浩然姐弟俩扫地出门。 就在两个孤儿即将流落街头时,是解放区民主政府的工作人员来了,他们不信那张“会说话的文书”,只听群众的真话,最终为姐弟俩主持了公道,保住了活命的家。 从那一刻起,毛主席和共产党的恩情,便深深烙在了这个少年心底,成了他后来投身革命、苦干三十年的原动力。 也正是这份恩情,点燃了他这个“半文盲”的文学梦,他一边玩命补文化,一边苦练笔耕,牢记着毛主席的革命文艺纲领,硬是把当作家的梦想照进了现实。 成名后,每逢五一、十一,他都会挤在游行的人潮里,只为远远看一眼天安门城楼上的毛主席,从他挥手的身影中汲取写作的力量。 当他的第一部长篇小说广受好评,甚至有机会被改编成京剧时,浩然曾天真地幻想:要是毛主席能看到这部戏,会不会接见我?好让我当面说说这份埋了半辈子的感激,然而,这个愿望终究是落空了。 9月9日那个悲伤的夜晚,浩然失魂落魄地回到防震棚,女儿春水和儿子秋川正趴在地铺上,聚精会神地听着半导体收音机。 妻子告诉他,电台在播报治丧委员会名单,他颓然坐下,耳边流过一个又一个如雷贯耳的名字,就在他以为这庄严的名单即将结束时,播音员用同样沉重的语调,念出了两个字:“浩然”。 整个防震棚瞬间安静了,是他,真的是他,浩然,竟成了二百多名治丧委员会成员中,那唯一的作家代表,巨大的悲痛之上,覆盖了一层更巨大的荣耀与责任,他彻夜未眠,第二天几乎是一口气写下三篇悼念文章。 9月11日清晨,浩然遵照安排,走进了人民大会堂,东大厅被紫色的丝绒巨幕隔开,西半边就是肃穆的灵堂。 毛主席安详地躺在透明的灵柩中,覆盖着鲜红的党旗,仿佛只是睡着了,浩然与其他治丧委员分列两旁,沉默伫立,为领袖守灵。 吊唁的群众从他们中间缓缓走过,汇成了一条悲伤的河流,几乎每个人走近灵床时都情绪失控,压抑的抽泣和撕心裂肺的哭嚎混在一起。 浩然看见大寨的郭凤莲被人搀着,哭喊着不愿走;也看见毛主席的女儿李敏和李讷,泪已流干,只是默默凝视着父亲,深深鞠躬后静静离开。 站在这悲痛的洪流中,守灵的人也陪着流泪,直到泪干,直到四肢因久站而阵阵抽搐,轮换休息时,即使退到幕布东边,隔着幕布传来的哀乐与哭声依然让人心绪不宁。 他主动要求增加一班守灵,只想在这位改变了自己一生的伟人身边,多待一会儿。 等候轮班时,他坐在休息厅的沙发上,历史在脑海中翻腾,从孔孟到秦皇汉武,再到孙中山,中华五千年英豪无数,但毛主席无疑是其中最璀璨的一颗,能与他生活在同一个时代,做他忠诚的追随者,又是何等的骄傲。 浩然提笔草拟了悼念短文《不落的太阳》,汹涌的情感找到了出口。 9月18日下午3点,最后的告别来临,浩然与其他治丧委员一同登上天安门城楼前的临时高台,站在华国锋身后,面对广场上百万群众汇成的悲伤海洋。 那一刻,望着台下望不到尽头的人群,他的内心无比清晰地浮现出一个决定,一个对他最初那个问题的最终回答。 国丧之后,必须离开北京,回到生他养他的农村去,回到那些最广大的农民群众中去,“化悲痛为力量”,用好手里的这支笔,为他们写,为这个国家写,这,就是他要走下去的路,这支笔既是报恩的工具,也是前行的方向。