建州女真:白山黑水间的千年跋涉,一段被教科书遗忘的悲壮南迁史 想象一下,你的根深深扎在松花江与牡丹江奔腾交汇的五国城(今黑龙江依兰附近)。你的族人被元朝称为“水达达女真”,是白山黑水间自由的渔猎者。然而,无形的历史洪流裹挟而来——来自更北方野人女真(东海女真)部落的挤压、生存资源的争夺、气候的严酷考验。为了活下去,你的祖先们做出了一个改变族群命运的决定:向南!这是一条横跨数代人的、浸透血泪与坚韧的求生之路。 他们穿越茫茫林海雪原,历经朝鲜半岛北部(咸镜道一带)的短暂停留与挣扎,最终落脚在辽东浑河上游。明朝在此设立“建州卫”进行管理,这个封号成了他们新的身份标识——“建州女真”。这段从黑龙江腹地到辽东的史诗级南迁,是满洲民族形成不可磨灭的基石,却在国内主流历史叙事中近乎隐形。今天,我们打捞这段被尘封的足迹。 这段迁徙绝非浪漫的游牧。从五国城故土出发,拖拽着简陋的勒勒车,驱赶着赖以生存的牲畜,扶老携幼,在冰封的河道与遮天蔽日的原始森林中艰难穿行。刺骨的寒风能割裂皮肤,饥饿与疾病是挥之不去的阴影。他们最初的南迁,更多是迫于北方野人女真的强大挤压和日益恶劣的生存环境,目的地并非清晰,只知要离开绝境。 朝鲜半岛北部成了他们第一个重要的中转站。然而,这片土地终究是异乡。作为外来者,他们与朝鲜王朝(李朝)的关系充满了猜忌、摩擦和生存资源的激烈争夺。短暂的喘息之后,来自朝鲜官方的排斥、征伐压力与不断升级的冲突,迫使这支顽强的族群不得不再次背井离乡,目标直指鸭绿江对岸那片更广阔却也危机四伏的辽东大地。 这趟跨越千山万水的跋涉,是几代人用生命铺就的求生长廊。老人可能倒在某个不知名的山口,婴儿在迁徙途中降生于风雪。每一次扎营都需警惕猛兽或劫掠者的袭击,每一次渡河都是与死神擦肩。支撑他们的,并非宏伟的征服蓝图,而是最原始、最强大的本能:活下去,让血脉延续。他们的坚韧,铭刻在磨穿兽皮的脚板,在冻疮愈合又绽裂的手掌上。这份在绝境中淬炼出的顽强生命力,其震撼程度,难道逊色于任何金戈铁马的帝王功业? 可令人费解的是,如此波澜壮阔、奠定了一个重要民族根基的迁徙史诗,在我们的历史课本中为何被简化甚至省略?仿佛建州女真就是从辽东浑河边凭空“长”出来的。是这段历史太过“边缘”,不够“中原核心”?还是因为这迁徙本身充满了依附、妥协、挣扎求存的血泪,不够“辉煌灿烂”,不符合某种单一叙事的审美? 我们习惯于歌颂盛世的华章、英雄的凯歌,却常常选择性忽略了历史最厚重的基石——那些在时代夹缝中、为生存而奋力挣扎的庞大族群的血泪足迹。理解建州女真的南迁,恰恰是解开这个民族后来在努尔哈赤带领下强势崛起的关键锁钥。正是这场炼狱般的迁徙,锻造了他们无与伦比的内部凝聚力、超强的环境适应力以及在夹缝中求存的智慧。忽视这段“前传”,将努尔哈赤的崛起视为孤立的个人英雄主义神话,无疑是对历史复杂肌理的粗暴切割。 是时候将目光投向那些被风雪掩埋的足迹,去倾听历史长河中那微弱却坚韧的迁徙悲歌了。建州女真的南迁史,不应只沉睡在故纸堆或成为学术研究的注脚。它是一个民族在时代剧变下挣扎求存的壮烈样本,是东亚历史宏大拼图中不可或缺的一块。唯有记住他们的来路,理解他们迁徙的艰辛与智慧,我们才能真正读懂这片白山黑水间深沉厚重的过往,读懂后来波澜壮阔的清帝国序章。这片土地上的每一次心跳,每一次为了生存的迁徙,都值得被倾听,被郑重地书写。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

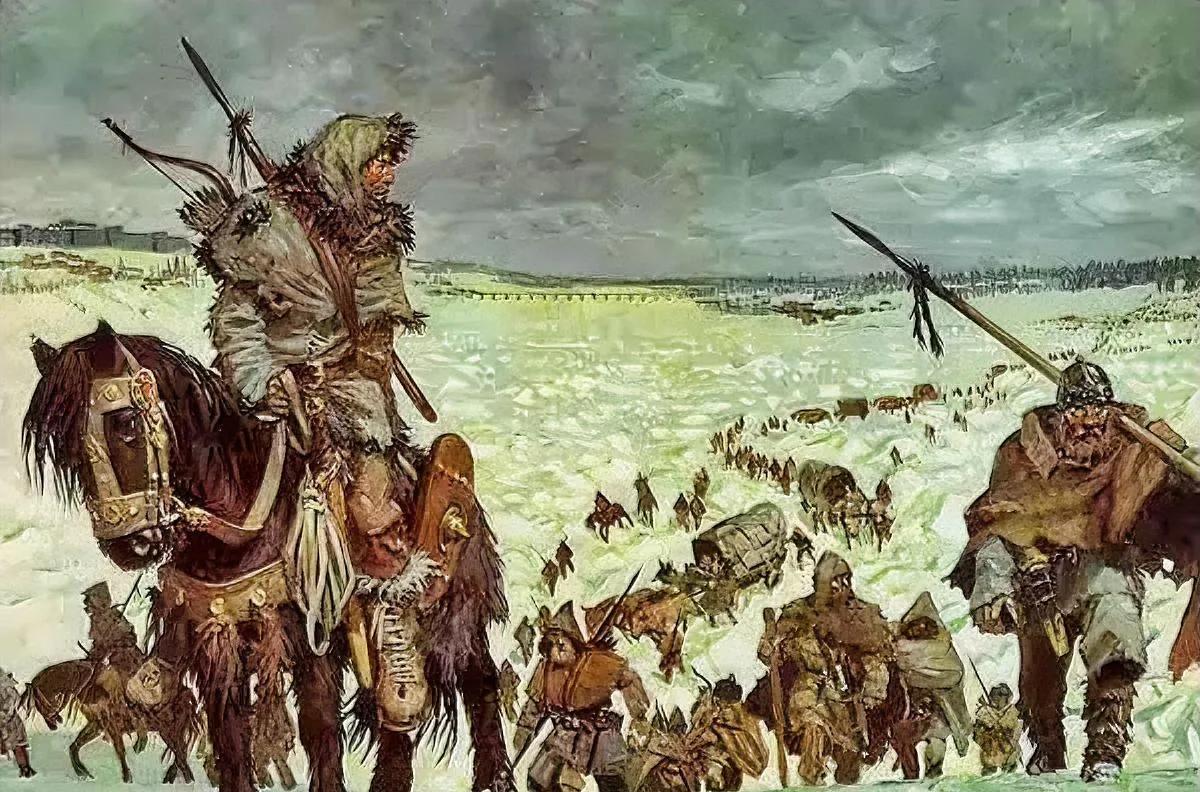

评论列表