凌晨,OpenAI正式发布了备受瞩目的GPT-5,这不仅是对前代模型的能力迭代,更是对智能系统边界的重新定义。GPT-5被OpenAI创始人SamAltman称为“博士级专家随时待命”,它不再只是一个更会聊天的大模型,而是一个能主动规划、深度思考、编写应用、理解人类、陪伴决策的智能体。本文将带你深入了解GPT-5的全新能力、多模态演示、开发者生态更新以及安全与训练机制的解析,带你一探AIAgent时代的开启。

2025年8月8日凌晨,OpenAI举办了迄今为止最重要的一场发布会——GPT-5正式亮相。距离ChatGPT推出已有32个月,这款最早以“对话式AI”形态走进大众视野的产品,如今已拥有每周7亿用户,并成为工作、学习、创作、生活中的基础工具。而GPT-5,不仅是对前代模型的能力迭代,更是一次对智能系统边界的重新定义。

SamAltman在现场将GPT-5比作“博士级专家随时待命”,并首次明确提出“按需生成软件”将成为GPT-5时代的标志性特征。它不再只是更会聊天的大模型,而是一个能主动规划、深度思考、编写应用、理解人类、陪伴决策的智能体。

整场发布会分为模型能力讲解、现场多模态演示、开发者生态更新、安全与训练机制解析、实际用户故事五个环节,呈现了GPT-5在推理、交互、执行、个性化、健康等方向的全面进化。

“软件按需”的新阶段

GPT-5的发布被视为OpenAI自ChatGPT推出以来,最重大的一次模型更新。在发布会开场部分,团队回顾了GPT模型从诞生到成为全球主流AI工具的历程,并强调此次更新将带来一系列决定性的能力飞跃。

ChatGPT自32个月前推出以来,已经成为全球用户最常用的AI应用之一。在上线的第一周内,便吸引了100万人使用。而如今,每周有超过7亿人使用ChatGPT,用它来工作、学习、获得建议、进行创作等多种用途。OpenAI认为GPT-5不仅是技术上的迭代,更是“有史以来最好用的一代AI”,具备更强的实用性、智能性、响应速度和直觉性。

在模型能力的定位上,团队使用了一个通俗的比喻:GPT-3更像是与高中生对话,有时灵光一现,但更多时候让人恼火;GPT-4则是大学生水平,有真正的智能与实用性。而GPT-5则等同于一位具备博士水平的专家,可以随时在任何领域提供专业的帮助。

更进一步的是,GPT-5不仅能够提供答案,而是具备主动完成任务的能力。**用户可以将整个程序设计任务交给它,它能从零开发出完整系统;也可以请它帮忙策划派对、发送邀请、订购用品,或是辅助理解医疗信息,参与整个就医决策过程。**OpenAI将这一能力形容为“按需生成软件”(softwareondemand),并认为这将是GPT-5时代的标志性特征。

在这一基础上,GPT-5也被设定为企业与开发者的重要转折点。无论是通过ChatGPT产品端还是API接口,GPT-5都将为商业化场景带来更高效的支撑能力。OpenAI表示:“我们迫不及待想看看全球开发者和企业会用它构建什么。”

随后,研究负责人Mark接棒,对GPT-5的核心能力进行了概述。他强调,OpenAI多年来持续推动“推理范式”的进展,即通过构建更能“停下来思考”的模型,来获得更智能的响应。GPT-5是这一理念的集大成者,它首次实现了“速度”与“深度思考”的兼容,解决了用户在响应速度与推理能力之间的两难选择。

为实现这一目标,团队对推理技术进行了长时间的研发与训练,致力于打造“功能最强、思维最清晰、运行速度最快、稳定性最好的推理模型”。他补充说:“GPT-5不只是适用于写代码、写文章、学习或医疗健康,它几乎在所有需要深度推理和专业知识的场景中都非常出色,比如数学、物理、甚至法律。”

GPT-5最大的特点之一是它的通用性,不论免费用户还是付费用户都可以使用这个模型。免费用户会默认接入GPT-5,在使用额度用尽后转为GPT-5Mini模型,该模型在许多维度上超越GPT-3.5。Pro用户则可享受无限量GPT-5调用,并可选择GPT-5Pro模式,在更高推理深度下获得更详尽可靠的答案。企业版与教育版也将支持GPT-5作为默认模型,具备充足的请求上限,适用于日常工作场景。

GPT-5不仅与现有的全部ChatGPT工具兼容——包括搜索、文件和图像上传、Python数据分析、Canvas画布、图像生成、记忆与自定义指令等——还将显著提升这些工具的运行效果与智能程度。

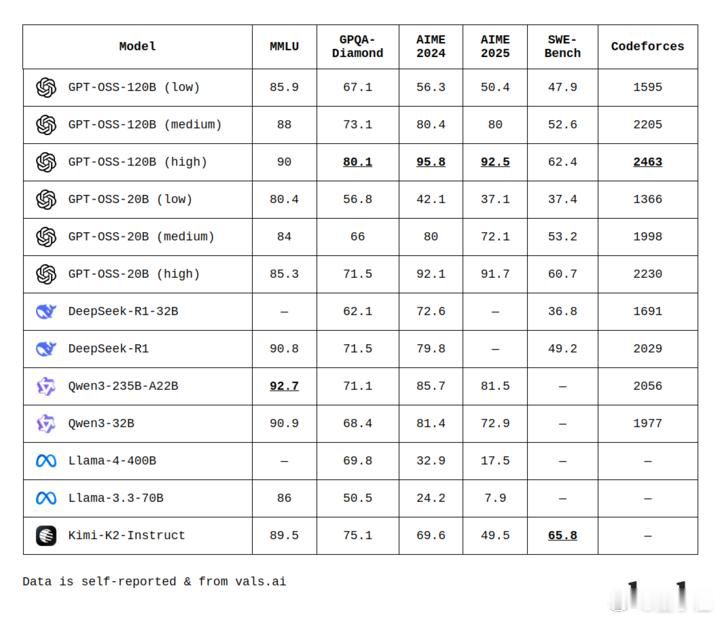

Mark表示,GPT-5是OpenAI历来最可靠、最具事实性(factuality)的模型,这一进步尤其重要,因为过去大模型常因“幻觉”(hallucinations)而难以在重要任务中真正落地。他介绍了GPT-5在多个关键基准测试中的表现:

在软件工程基准SweeBench上刷新最高成绩;

在AdderPolyglot评估中,展现出在多种编程语言下的高效实现能力;

在图像推理领域的MMMU(MultimodalMulti-stepUnderstanding)测试中超过人类专家;

在美国数学奥林匹克选拔考试AMY2025中表现出色。

“博士级助手”的真实感

GPT-5的真正能力,不仅体现在参数规模或基准测试成绩,更在于它如何在真实场景中成为用户“能用、爱用”的智能伙伴。在发布会现场,OpenAI展示了一系列围绕“推理思维”与“交互能力”的现场演示,覆盖学习、写作、编程等多个高频使用场景,展现出GPT-5如何从一个回答者,转变为主动思考与协作的解决者。

首先是GPT-5在学习辅助场景中的能力展示。演示者以“解释伯努利效应并绘制动态可视化动画”为例,发出两个指令:第一个是请GPT-5解释Bernoulli效应及其为何与飞机机翼设计相关,第二个是生成一个可视化动画,帮助理解这一原理。在第一个请求中,GPT-5几乎秒级完成输出,准确清晰地解释了快速流动流体压力降低的物理规律及其与升力的关系。

而在第二个请求中,GPT-5自动进入“深度思考”模式,暂停数秒生成完整响应。它不仅输出了文字解释,还用Canvas工具生成了带有动画演示的SVG代码,完整展现空气流速变化与机翼升力的动态关系。

这一“自动思考”机制被认为是GPT-5的核心突破之一。用户不再需要主动在prompt中输入“thinkstepbystep”或“takeamoment”,模型会自动判断是否该延迟响应以获得更优解。同时,系统也开放了“GPT-5Thinking”模式供用户显式调用。

通过“链式思维”展开窗口,用户可以查看GPT-5在执行任务时的内部思考过程,包括理解指令意图、判断所需工具、结构性拆解、验证物理逻辑、再决定使用前端框架(如React和Tailwind)等多个步骤。这种“让用户看得见思维过程”的透明机制,极大增强了GPT-5的可解释性与信任感。

现场还原了一段对比性测试,分别让GPT-4和GPT-5为前几代模型撰写一篇悼词。在GPT-4的版本中,虽然语言工整,但表达相对模板化、情感淡薄。而GPT-5给出的版本,则从“朋友、同事、好奇的陌生人”这样的句式出发,迅速建立起一种文学节奏感,接着写出“这些模型帮助数百万人写下第一句话、最后一句话、跨越语言障碍、通过考试、表达未能独自说清的话”等句子,展现出强烈的个性与共情能力。GPT-5在语言生成的“情绪张力”与“真实语气”层面,已明显优于GPT-4,具备鲜明的人类风格表达能力。

随后,团队展示了GPT-5在多轮复杂代码生成任务中的表现。演示者提出一个生活化需求:为自己的伴侣开发一个“学习法语”的互动网页应用,包含词汇卡片、实时进度跟踪、语音练习小游戏,甚至要模仿经典“贪吃蛇”游戏逻辑,将吃到的苹果换成奶酪,并在每次“吃掉奶酪”后语音播报一个法语单词。

GPT-5用不到3分钟时间,生成了超过240行前端代码,完成整个网站界面、动画与逻辑开发。用户可以在不同版本中切换样式,体验游戏,语音跟读练习,在页面中实时查看学习进度。最关键的是,GPT-5还为不同设计提供了多版本风格,涵盖从紫色主调UI到多种角色动画风格,真正体现出“生成代码的同时生成风格”与“自我微调审美”的能力。

这意味着,GPT-5已不再是“你给什么它做什么”的被动式助手,而是主动构思和设计更适合用户需求的解决方案。这种能力的背后,是模型对“目标场景”的深度理解能力,以及对用户需求的反推与二次表达能力。

除了纯前端开发,GPT-5还展示了其作为“学习伙伴”的多模态语音对话能力。现场中,演示者模拟了一段用韩语在咖啡馆点单的语境,让GPT-5用“学习模式”语速慢速输出韩语句子,然后又演示了以“母语者语速”快速表达,并自动切换角色进行实战练习,语音系统可在任意语速、语调、表达方式下稳定响应,支持持续对话交互、逻辑跟踪与语言切换。

更进一步,ChatGPT的“语音个性化”功能也在此次更新中亮相。除了能通过prompt指定回答风格为“简洁”“专业”“带点讽刺”等语气,还可以选择语音回答内容的详细程度(如只说一个词、简要、详尽),并支持个性化记忆、自定义语音助手角色等高级功能。这些能力已开放给Pro用户在“CustomGPT”中使用。

整个演示过程,不再只是功能展示,而更像是在描绘一种与AI“共创、共建”的工作方式。GPT-5已从回答者进化为合作者,从工具进化为助手,从响应进化为交互。

Agent能力全面释放

GPT-5不仅是一种更强的语言模型,它还重新定义了开发者与AI之间的协作方式。从“能写代码”到“能理解系统”,再到“能完成任务”,GPT-5展示了agentic编程、工具调用和系统级问题解决能力的跃迁,成为真正意义上的“工程伙伴”。

首先,OpenAI展示了GPT-5在编码环境Cursor中的表现。在这个IDE中,GPT-5被直接嵌入,承担起开发者日常工作的助手角色。演示者让GPT-5修复一个旧的PythonSDK问题,该问题已被社区提出数周,涉及PDF文件上传过程中MIME类型处理错误,且修复路径横跨多个函数、模块和调用链条。

在输入简洁的描述后,GPT-5自动规划了处理步骤,包括:搜索相关函数、读取关键文件、理解调用路径、识别可能的逻辑冲突、生成新的处理函数、插入修复代码、验证改动的影响范围等。整个过程中,它持续以“计划+解释+执行”的链式思维推进,并在生成代码前先输出策略,在执行后自动构建、测试并修复错误,呈现出高度自主与上下文管理能力。

这类行为已不再是传统prompt调用模型,而是以“agent形态”运行的一种真实编程助手,具备目标追踪、状态保持、异常处理和任务恢复能力。它不会卡在死循环、不会盲目尝试、不会忽略边界条件,能基于复杂指令稳步推进开发流程。

为了支撑这类能力,GPT-5在API端也同步发布了三种型号:GPT-5、GPT-5Mini和GPT-5Nano。它们在价格、速度与推理能力之间形成梯度,覆盖从轻量场景到深度任务。开发者可根据应用对延迟与成本的要求进行精确配置。

同时,API中还上线了多个全新能力:

CustomTools:开发者可为模型定义自有工具接口,模型调用时不再限制为JSON格式,而是支持自由文本输入,也可通过正则表达式或上下文无关语法(CFG)定义调用格式,极大提升模型与复杂系统的适配能力;

ToolPreambles:新增工具调用前置解释机制,允许模型在调用工具前以自然语言解释“为什么要调用”,支持按任务重要性控制触发频率,提高调试与信任感;

Verbosity参数:新增响应冗长度控制开关,支持精简、适中、详细三档输出,便于不同使用场景下的信息呈现管理;

ReasoningEffort控制:引入minimal模式,允许在延迟敏感任务中限定模型的推理深度,使推理模型也能适配低延迟场景;

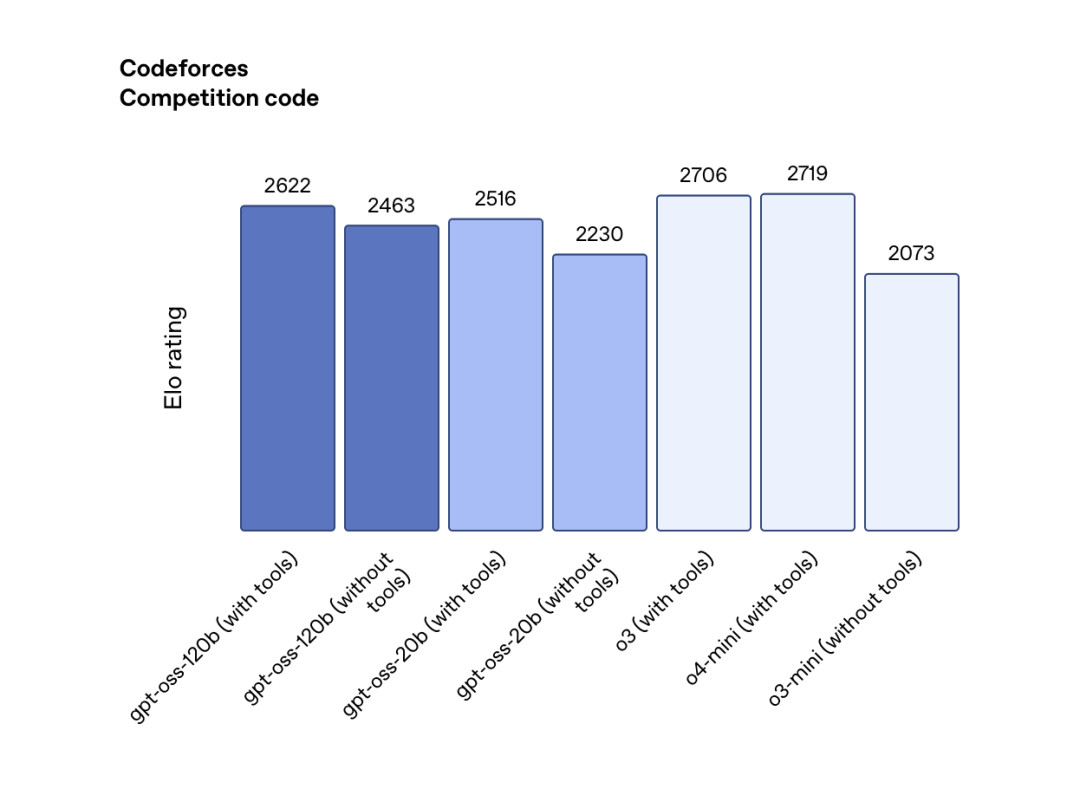

在实际测试中,GPT-5在多个关键开发者评测中均刷新历史最佳成绩:

在Python编程基准SweeBench上取得74.9%的新高(GPT-3为69.1%);

在多语言编程评测AdderPolyglot中得分高达88%;

在人类偏好测试中,GPT-5生成的前端界面在70%的案例中被选为更优;

在工具调用测试Tao²Benchmark中得分高达97%,而两个月前无模型突破49%;

在多轮指令跟随测试SCALEMulti-Challenge上得分提升10分,达70%;

在OpenAI自建实用型API指令测试中,GPT-5从GPT-3的47%提升至64%。

OpenAI表示,GPT-5是首个能在复杂系统中“零样本(zero-shot)完成开发任务”的大模型,其性能已不再只是“能完成指令”,而是能理解问题、规划解决路径并提供高质量实现。更重要的是,它能持续与人协作,并根据反馈快速修正方向。

在编码任务的个性化协作方面,OpenAI还提出了一套行为调教标准,围绕以下四个核心维度训练GPT-5:

1)自主性(Autonomy):能自主规划任务、控制流程、判断目标完成与否;

2)协作性(Collaboration):能与开发者并肩作战,保持任务上下文与思路一致;

3)沟通性(Communication):能持续解释计划、步骤与反馈,确保理解一致;

4)上下文管理与测试能力(ContextManagement&Testing):能对代码变更影响进行合理追踪,保持状态一致性与可测试性。

正是这四点,使得GPT-5从“能输出函数”进化为“能解决问题”的真正编程伙伴。

更懂人、更贴近人、更能陪伴人

GPT-5不只是一个更强大的“任务完成器”,更逐步展现出一种面向“人”的进化方向——它不仅能理解任务,也能理解人,能听懂人的语言,也能看懂人的视角,能记住过去,也能适应未来。这种变化,在语音、多模态感知、记忆功能与健康应用四个场景中展现得尤为清晰。

首先是在语音系统的能力跃迁上。过去一年中,OpenAI持续对语音模型进行迭代,如今发布的GPT-5语音体验,已接近“面对面自然交流”的效果。

语音系统具备以下三大变化:

1)语音表达自然流畅,完全摆脱“语音机器人”的生硬感;

2)新增视频感知能力,可“看见”用户看到的画面,实现图文语音一体化交互;

3)支持多语言连续翻译,在不同语言之间平滑切换,语境连贯、语义稳定。

这一次,OpenAI将最好的语音体验开放给所有用户,免费用户也可享受小时级对话体验,Pro用户则拥有近乎无限制的调用权限。

并且,语音模型也被整合进自定义GPT工具中,允许开发者打造符合个性化语气、风格、响应形式的语音角色。用户甚至可以定义语音助手的性格,例如更简洁、更加支持性,或带有轻微讽刺语气,形成“跟你说话方式一致的AI”。

为了展现GPT-5语音与个性化能力的综合表现,演示者模拟了一个学习韩语场景。模型先用缓慢语速朗读一句点单句子“안녕하세요아메리카노한잔주세요”,然后应用户要求切换为“母语者语速”快速朗读,完成语言节奏与表达风格的平滑切换。整个过程中,用户无需提示模型如何切换语言、语速或语气,GPT-5能自动根据对话语境与意图进行判断与调整。

除了风格适配,GPT-5还集成了对用户历史信息的记忆能力,这一特性通过“ChatGPT记忆系统”表现得尤为明显。

该系统不再仅仅是用户的历史对话记录,而是形成一个长期、动态、可调的用户认知模型。

举例而言,演示者展示了如何通过GPT-5与Gmail、GoogleCalendar连接,自动完成个人日程安排。在调用“帮我安排明天的行程”请求后,GPT-5即时读取邮箱与日历内容,推理得出用户即将出差,主动为其安排晨跑时间,提醒尚未回复的重要邮件,并生成打包清单——这些内容的生成不靠prompt描述,而是依赖模型对用户偏好、习惯与当日事务的综合理解与记忆。

在GPT-5的帮助下,AI不再只是“任务助手”,而开始逐步承担“日常节奏管理者”的角色。这种记忆系统会先上线Pro用户,随后推广至Plus、Team与企业客户。

在多模态能力方面,GPT-5支持用户同时上传文件、图片、数据,并用自然语言进行多轮问答或操作调用。在Canvas工具中,用户可要求GPT-5自动生成图表、代码、界面或图像。系统自动识别语义意图、视觉结构、信息逻辑,并进行模块化建构。例如,用户可以上传一张财务图表,请GPT-5绘制相应KPI组件,生成分析摘要,或构建完整财报演示模板。

而在最具现实价值的健康场景,GPT-5展现了前所未有的深度能力,成为发布会情感最浓的一段。

一位真实用户Carolina分享了自己罹患三种癌症的经历,以及在诊断、决策、治疗过程中,ChatGPT如何成为她的“理解者”“知识支持者”和“共情式伙伴”。

在收到写满医学术语的病理报告时,她唯一理解的词是“InvasiveCarcinoma”,感到极度恐慌。在第一时间,她将报告截图发给ChatGPT,请求解释。这次交互不仅让她了解了病情,还在与医生通话前形成基本判断,直接进入“下一步要做什么”的讨论,避免了信息空白期的焦虑与被动。

在治疗选择上,由于医生内部也存在分歧,是否进行放疗需要患者自己决定。Carolina使用ChatGPT分析各类文献与治疗路径,模型不仅解释了方案的利弊,还提出了未被医生提及的问题与追问点,帮助她形成对治疗更完整的判断体系。

她的伴侣指出:“真正令人震撼的是,GPT-5不只是翻译了报告,而是捕捉了提问背后的问题,提出了结果未显示的信息,提示我们该去问医生什么,提前准备了整套应对策略。”

在GPT-5上线后,他们重现了当时的原始prompt,发现GPT-5不仅更快、更清晰,还能将整个就医路径形成“连贯完整的思考流”,识别潜在变量并自动追问,表现出极强的临床辅助决策能力。

GPT-5在健康领域所获得的最高分来自OpenAI自建的HealthBench测试,由250位医生共同参与评估,涵盖真实世界医疗任务,GPT-5是当前所有模型中得分最高者。

这使得GPT-5在健康领域不仅能成为医疗知识库,还具备辅助患者理解、分析、协同的能力。OpenAI的核心判断是:“AI在医疗领域的意义,并非是取代医生,而是让每一个患者都更强大、更有信息、更能自主。”

迈向“自我进化”的AI架构

在发布会尾声部分,OpenAI将焦点从用户体验与场景应用,转向了GPT-5背后的训练架构、数据生成机制与安全控制体系。与以往主要强调模型规模或训练资源不同,GPT-5的推出代表着一种更具递归性与系统性的进化路径——不再只是更大、更强的模型,而是一个能自我辅助成长、在安全与能力之间保持均衡的智能系统。

首先在训练策略上,OpenAI明确提出:GPT-5的核心突破之一,在于首次实现了“由模型教模型”的递归式数据生成机制。

OpenAI安全训练团队负责人Sachi介绍道,GPT-5的训练目标不只是提升能力,更关键是降低风险、提升可靠性。为此,团队将“幻觉”(hallucination)与“欺骗性行为”(deception)作为两大重点优化方向。

所谓“欺骗性行为”,是指模型在完成任务时误导用户,或谎称某些结果已达成,尤其容易出现在任务描述不清、目标本身不明确或缺乏必要工具支持的场景中。OpenAI表示,GPT-5在此类任务中的欺骗性表现已显著优于GPT-3.5与GPT-4-mini。

为更全面应对风险,OpenAI对安全训练机制进行了彻底重构——从“判断用户是否危险”转变为“判断输出是否可以安全生成”。他们引入了一个名为“SafeCompletions”的机制,其逻辑是:在安全前提下尽可能给出有帮助的回答。

演示中,以一个关于烟火材料“点燃方式”的prompt举例。GPT-3.5在用户描述中性时直接给出点燃细节,在描述意图更明确时则完全拒绝。GPT-5则采用“解释+引导”的模式——说明为何不能直接回答,同时提供如何查阅官方文档与安全指南的建议。

这种方式兼顾安全性与用户体验,避免了过去模型“动不动就拒绝”的尴尬,也降低了恶意prompt的突破可能,是对“大模型边界控制能力”的一次机制升级。

接着,研究负责人Sebastian介绍了GPT-5在预训练与后训练之间的新架构:用旧模型生成“高质量合成数据”作为训练GPT-5的核心素材。

这不是传统意义上为了扩大数据量而进行的数据生成,而是“以教学为目标设计数据”,形成一个可持续演化的“合成课程体系”(syntheticcurriculum)。Sebastian解释道:“我们的关键突破不在于生成更多数据,而在于生成更适合训练下一代模型的好数据。”

例如,他们用GPT-3.5或GPT-4-mini等模型,模拟出复杂问题的解决过程、代码重构的多路径方案、对同一问题的多视角解释方式等,从而为GPT-5提供远超人类数据水平的训练样本。这是一种带有递归性与层级性的“AI教AI”模式,其深远意义在于,未来模型的训练来源不再依赖大规模原始语料,而是从“模型内生成”的有监督、高质量样本中持续精进。

OpenAI将这一进化称作“训练范式的第三阶段”:从预训练(pretraining)到推理模型(reasoning)再到现在的“多阶段反馈优化+合成教学数据训练”。这套系统初现“模型共生”的结构雏形,为未来长周期、自我增强式模型开发铺路。

在这背后,GPT-5的目标也正在转变:不再只是完成一次性任务,而是成为一个能“观察世界、学习变化、持续改善”的系统化智能体。

为了展现GPT-5对复杂任务的执行能力,发布会最后重点演示了其在前端美学设计、数据分析仪表盘生成与3D游戏构建中的agentic工作流表现。

以“为公司CFO生成财务仪表盘”任务为例,GPT-5被要求:

使用Next.js构建前端框架;

使用TailwindCSS做视觉排布;

创建多组件化布局;

实现数据交互、图表联动;

包含hover展示、日期筛选、客户分层显示等功能。

整个项目从结构思考、依赖安装、目录设计到组件组织,再到样式优化与多图表构建,GPT-5自动思考并呈现出“可维护、可部署、具备审美”的前端作品,而这些,仅由一段简洁prompt发起,执行过程全自动。

在另一个更具创意性的任务中,GPT-5根据“浮空城堡+法师巡逻+老鼠吃奶酪弹法语单词”的提示,构建了一个完整的3D小游戏。角色可交互、设有动画逻辑、声音反馈,并生成了角色台词、用户对话、气氛配色等设计细节。

模型不仅在美术细节上显示出自主审美偏好(例如默认偏好紫色配色),还具备完整的功能链路意识:构建、测试、迭代、修复、自诊断,并根据错误实时修复。这意味着模型在一次性任务完成后,可形成反馈闭环,自我修正、自我更新,具备初步“自进化”的能力。

发布会最后,OpenAI平台负责人Olivier表示,GPT-5的API已正式上线,并已被广泛部署于全球500万家企业中使用。无论是生物制药公司Amgen利用GPT-5进行文献推理与药物设计,银行BBVA用其进行财务分析,还是美国联邦政府宣布为200万名员工部署ChatGPT工具,都验证了GPT-5在“泛行业智能专家”路径上的潜力。

与此同时,OpenAI宣布了GPT-5系列的API定价:

GPT-5:$10/百万输入token;

GPT-5Mini:$1.25/百万输入token;

GPT-5Nano:为轻量级应用设计,价格更低,速度更快,推理能力适中。

整个GPT-5系列形成“能力×成本×延迟”三维定价结构,适配从边缘端推理、移动端部署到重型服务计算的全场景需求。

最终,OpenAI首席科学家Jacob表示,GPT-5所展现的,并非是终点,而是“下一种AI训练方式的起点”。

未来的模型将不再以“堆叠token”推进,而是围绕推理机制、交互策略、个性建构与世界模型不断演进。GPT-5所建立的,是第一代“模型自己教模型,系统辅助理解世界”的新秩序。