▲开国上将杨得志

红星新闻记者丨张炎良

编辑丨包程立责编丨魏孔明

“那顶日军军帽的布料很厚,里层还缝着保暖衬,父亲说这是平型关战场上缴获的。”摩挲着玻璃展柜里的文物,原南京军区联勤部部长杨建华少将的指尖仿佛能触到八十八年前的硝烟。

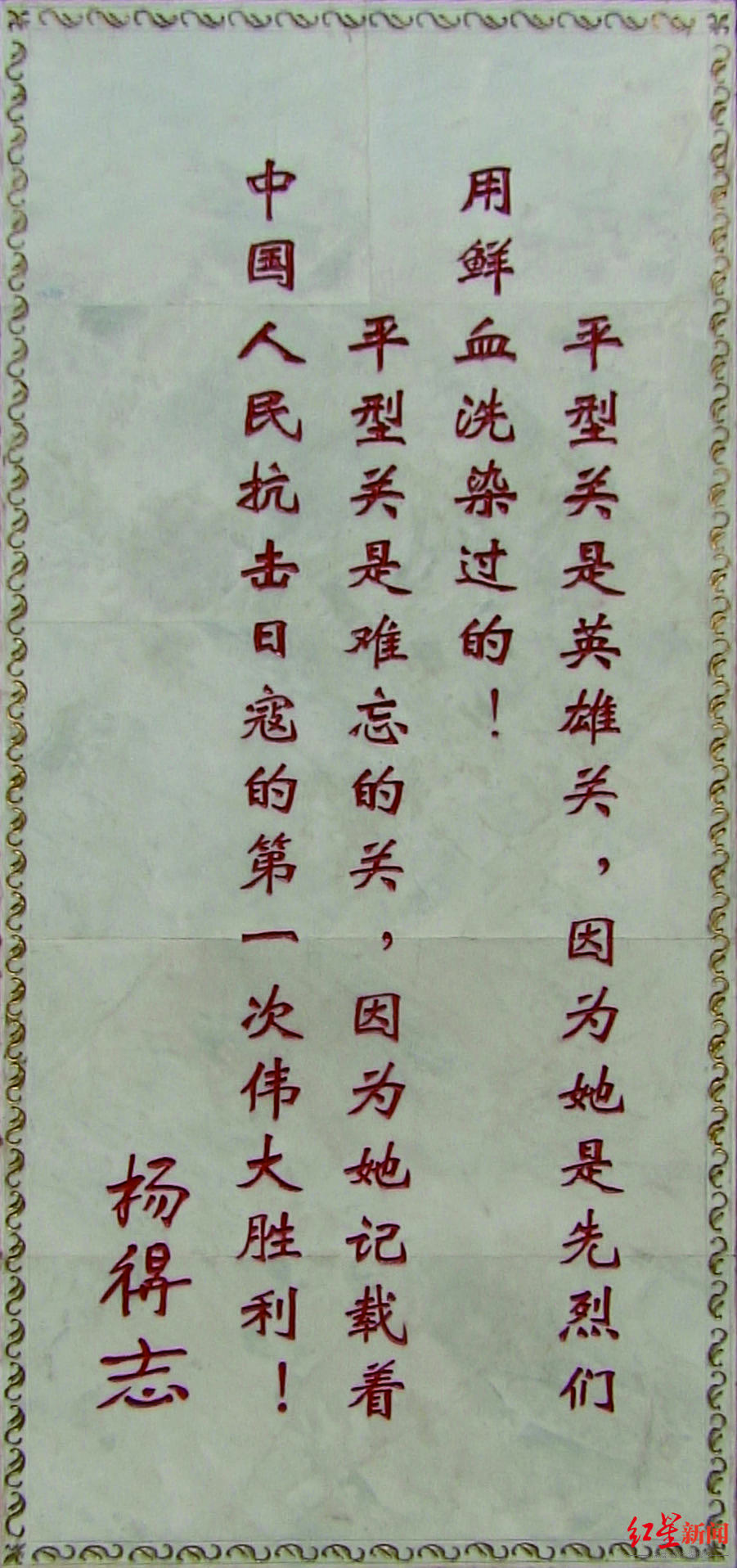

作为开国上将杨得志之子,他始终记得父亲的话:“平型关是英雄关,因为她是用先烈们的鲜血洗染过的;平型关是难忘的关,因为她记载着中国人民抗击日寇的第一次伟大胜利!”

▲杨得志忆平型关大捷

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,红星新闻记者专访了这位老将军的后代。那顶军帽衬里已经发白,虽然上面的钢笔字都模糊了,但还是能看出做工有多好。杨建华说,“父亲留着它们,不是为了炫耀,是想告诉后人,咱是怎么从那么难的境地里打过来的。”

那些刻在弹壳上、绣在军装上、藏在记忆里的故事,正是中华民族永不弯折的脊梁。

八路军的“亮剑”之战

“我的父亲杨得志,1955年被授予上将军衔。他经历了红军时期、抗日战争、解放战争、抗美援朝等我军历史上的重大战役战斗上千次,平型关大捷是他在抗日战争中最难忘的战斗之一。”杨建华的讲述,从1937年那个风雨如晦的夏天开始。

1937年7月,卢沟桥事变爆发,正在延安“抗大”学习的红二师师长杨得志提前结业,奉命追赶已开赴山西的八路军第一支部队。9月初,他在八路军115师报到后,被任命为343旅685团团长——这支部队正是由原红一军团2师改编而成的老部队。

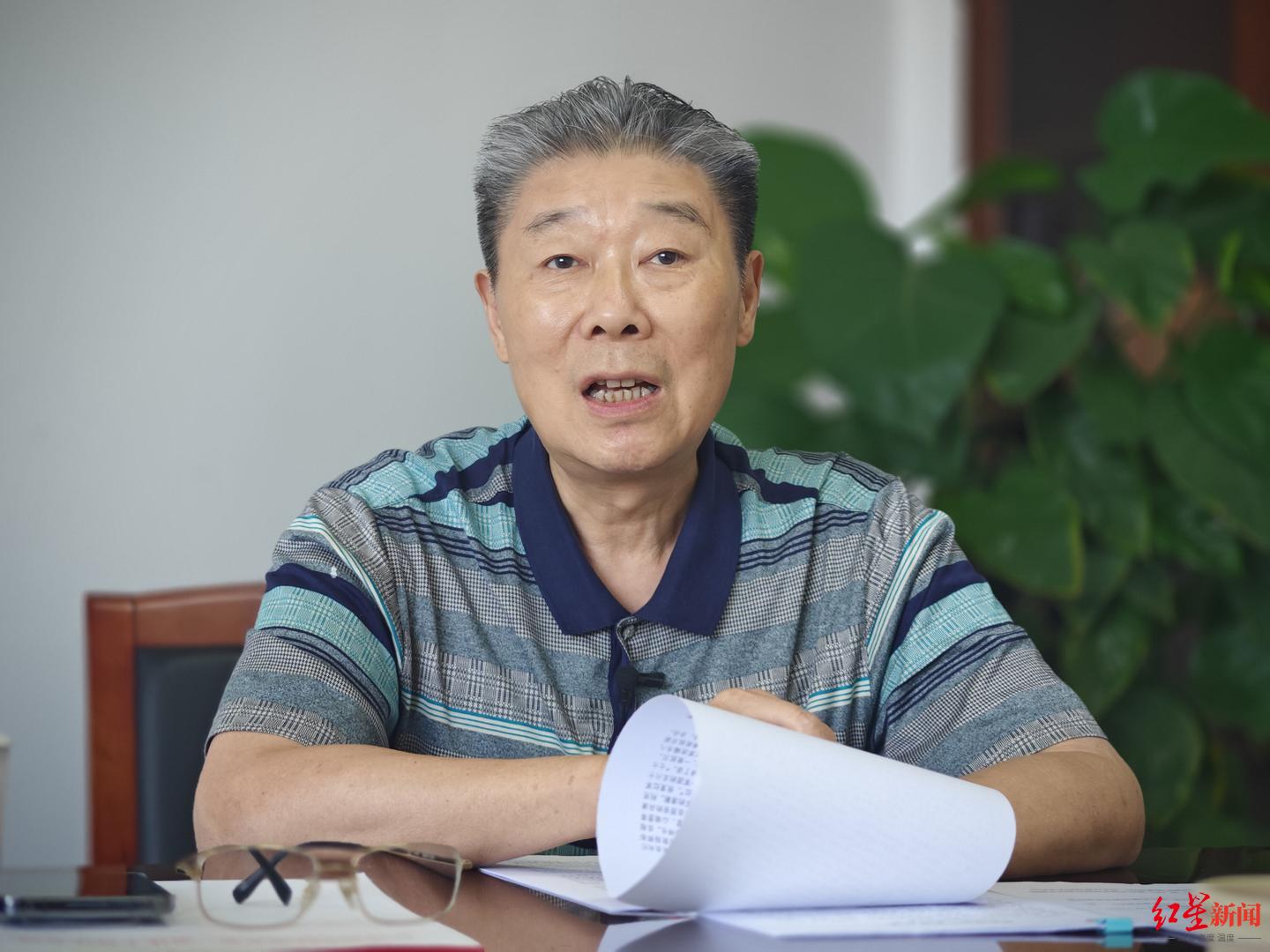

▲开国上将杨得志之子杨建华

杨建华介绍,平型关是内长城中的一个重要隘口,是广灵、灵丘至忻州的必经之路。9月21日,685团接到命令:准备在平型关地区伏击日军。这支刚由红军改编的八路军部队,即将迎来与日军的第一次正面交锋。

“当时,日军第5师团(板垣师团)21旅团的主力已占领平型关外的东跑池,我们要打的是其后段的辎重运输队和作战部队。”杨建华介绍,685团的阵地在伏击圈的最顶部,“相当于‘口袋阵’的底部,既要正面阻击日军车队,还要抗击从东跑池回援的敌人,任务十分艰巨。”

9月24日夜,685团冒雨进入伏击阵地。“父亲回忆,当时没有土工作业工具,战士们就用刺刀挖石头做工事,在泥泞的山坡上构筑阵地。”杨建华描述,伏击阵地所在的乔沟是一条狭长的通道,两侧是十几米高的土坡,中间的车道仅能勉强错车,“这是打伏击的绝佳地形。”

杨建华说,“25日清晨7点多,日军车队的马达声顺着山沟传来,半个多小时后,先头车辆进入视野——卡车在前,大车在后,日军士兵毫无防备,甚至还在车厢里摇晃着休息。随着师部统一号令,伏击战打响。685团首先炸毁日军先头车辆,堵住去路。”

▲2025年5月4日,摄于山西灵丘,平型关大捷主战场乔沟图据视觉中国

战斗打响后,日军很快反应过来,疯狂扑向沟两侧的高坡。杨建华介绍,父亲立即命令:“一个高地也不准敌人占领。”一营营长刘德元率一连、三连抢占了老爷庙西侧的高地,将鬼子压回沟底消灭。四连动作稍有迟缓,就被日军先占了高地,连长负重伤,一排长主动接替指挥,组织从两个方向同时攻击,很快夺回了高地。

这场仗打得有多狠?杨建华介绍,交战后,日军的飞机很快赶来支援,但面对搅成一团的敌我双方,无法投弹扫射,盘旋两圈后离去。战斗最激烈的区域在二、三营,他特别提到五连连长曾贤生的事迹:战斗打响后,这位被称为“猛子”的连长率先冲向公路,带领战士们不到二十分钟就用手榴弹炸毁了敌人二十多辆汽车。曾连长一人接连刺死十几个鬼子,自己也多处负伤,这时几个鬼子一起围住曾连长,他拉响了最后一颗手榴弹与敌人同归于尽。

“战斗结束后,五连160多名干部战士只剩下30多人,被343旅授予“平型关大战突击连”的光荣称号;九、十连人员也伤亡过半,但战斗情绪依然旺盛得很。”杨建华谈到,父亲曾说,白刃战时,战士们用大刀砍,枪托砸,啥招都用上了。约6个小时,1000多个鬼子被歼灭,这是我们八路军痛快淋漓地夺取了首战胜利!是意志与鲜血的较量!”

杨建华说,平型关大捷歼灭了日军第5师团21旅团主力一部和辎重部队共1000余人,缴获大量武器弹药和军需物资,仅军大衣就够115师每人一件,战果辉煌。虽然这场歼灭战消灭日军的人数所占侵华日军比例并不很大,但在世界都引起了震动。

为什么说平型关大捷是“震惊中外的伟大胜利”?在国际上,它遏制了法西斯势力东扩的计划;在国内,它打破了“日军不可战胜”的神话,让全国人民看到了希望。

▲1937年9月25日,平型关大捷图为八路军机枪阵地图据视觉中国

冀鲁豫的土与血

在平型关战役打响的同日,毛主席在《关于华北工作问题》的电报中指出:“整个华北工作,应以游击战争为唯一方向。”

平型关的硝烟散去,杨得志任344旅副旅长代理旅长,他接到新任务:带一支小部队钻进河北、山东、河南三省交界的冀鲁豫边区,在鬼子眼皮底下建立敌后抗日根据地。1939年3月9日,八路军总部将344旅特务团、独立团和黄河支队等合编为八路军冀鲁豫支队,杨得志任司令员,崔田民任政委。整个支队共有4700余人,成为冀鲁豫边区由中国共产党统一领导的一支比较早的抗日武装力量。

杨建华说,由于受日、伪、顽军反动宣传的影响,冀鲁豫支队刚到时,老百姓并不知道什么是八路军,一见到带枪的队伍就跑进土围子关紧寨门,抄起大刀、梭镖,架起土枪、土炮,大喊大叫着不许八路军靠近,气氛相当紧张。

杨建华说,父亲有个“笨办法”——老百姓不让进村,就在村外休息;喝了老乡一碗水也要付钱。老百姓感到惊讶,说从来没见过喝点白开水还要给钱的军队,用山东话讲叫“不孬”!

此后,父亲杨得志和政委崔田民抓住机会宣传八路军是共产党领导的队伍,是来和他们一起打日本鬼子、打汉奸、打土匪的,是来保护他们的。不仅喝水要给钱,损坏了盆子、碗也要赔偿,这是八路军的纪律。

▲2025年5月4日,摄于山西省大同市灵丘县平型关战役遗址图据视觉中国

转变发生在几次漂亮的伏击战后。“有回打掉鬼子运输队,战士们扛着缴获的面粉回来,老百姓扒着门缝看,说‘这伙人真不一样’。”杨建华笑着说,一年后,冀鲁豫支队从4700余人发展到1.7万人,全靠老百姓支持。“山东老乡说,国民党的兵见了鬼子就跑,八路军敢撵着鬼子的大汽车打,太邪乎(厉害)了!”

1941年的“四·一二大扫荡”是冀鲁豫边区最艰难的时期之一。日军上万人分几路围剿,动用坦克、汽车、骑兵。

杨建华说,当时父亲杨得志提出:“日军这次‘扫荡’可以说是倾巢而出,他的后方必然空虚。我们暂时绕开他的主力,直捣他们的老窝。日军的老窝不止一个,一个一个地敲打,逼着日军分散兵力,争取在运动中杀伤敌军。”“父亲利用夜暗和风沙掩护,率部从敌人间隙突围,直接去端鬼子的老窝。”

但鬼子“扫荡”结束他们再回到根据地时看到的景象令人心碎:139个村庄被烧毁,几千百姓被杀害,日军把人推到井里,再用石碾子压住井口……杨建华的声音凝重起来,“父亲和母亲亲眼所见,战士们咬牙切齿,更加坚定了抗日到底的决心。”

在冀鲁豫的6年里,杨得志带领军民开展生产自救,度过了饥荒和瘟疫。“部队把衣服、粮食捐给老百姓,帮助重建家园,老百姓也想方设法支援部队。有一次运粮队冒着生命危险,用牛车把染着战士鲜血的粮食送回根据地,全村百姓跪迎这一包包战士用生命换来的救命粮,失声痛哭……”杨建华说,正是这种鱼水深情,让八路军在敌后扎下了根。

在冀鲁豫的6年,杨得志总结出一套游击战精髓:“鬼子以占地盘为主,我们以毙他的命为主;他来扫荡,我们就端他老窝;24小时情报不间断,摸清了再打。”杨建华说,父亲常讲,那会儿没地道战那么复杂的招,但有一样比啥都管用——“老百姓的心,他们给我们当眼睛、当耳朵,鬼子刚动,我们就知道了。”

▲2024年10月2日,山西大同,平型关图据视觉中国

军帽里的传承

杨建华介绍,父亲杨得志与母亲申戈军的相识,也与冀鲁豫抗战紧密相连。“母亲是河北大名府女子师范的学生,1938年参加抗日救国会,担任宣传部部长。1940年,经区委书记介绍,她与父亲结婚,随后参军成为译电员。”

杨建华说,母亲虽然只有高中文化,在当时已是“知识分子”,她身兼报务员与译电员两职,收发电报后直接向父亲汇报。战争年代的艰苦远超想象:“男同志急行军一晚上,母亲就得小跑一整晚才能跟上,脚底板磨出的血泡连成一片。部队短暂休整时,别人能睡一小时,她却要立刻架设电台沟通联络,往往刚译完电报,部队又要出发。”在杨建华看来,母亲与无数女八路一样,以柔弱身躯扛起使命,“她们吃的苦、受的累,丝毫不亚于男同志。”

正是在这样的耳濡目染中,“英勇顽强、不怕牺牲”的抗战精神,成了杨建华刻在骨子里的成长底色。

“父亲总说,和平年代争当好学生、五好战士,和当年在战场上冲锋陷阵,本质上是一回事——都是为了守住心中的信念与责任。”他坚信,只要这种精神代代相传,无论面对多大的风浪与挑战,我们都能如先辈般挺直脊梁,把来路走得更稳,把前路走得更宽。

在杨得志上将身后的物品里有两件宝贝:平型关大战中缴获的日军刺刀和军帽。“那顶军帽衬里已经发白,虽然上面的钢笔字都模糊了,但还是能看出做工有多好。”杨建华说,“父亲留着它们,不是为了炫耀,是想告诉后人,咱是怎么从那么难的境地里打过来的。”

2015年抗战胜利70周年之际,杨建华代表家人,把那把抗日战场上缴获的刺刀捐给了中国人民抗日战争纪念馆。此后,他又把军帽捐给了湖南株洲的杨得志故居陈列馆。“算下来,这些年捐了上万件文物给40多个博物馆、纪念馆、陈列馆。”他说,自己的想法很简单,“放在家里就是旧物件,摆在博物馆里,可以跟年轻人说说话,用实物来讲述故事,用故事回顾历史,用历史反映精神,用精神激励后人继续前行。”

作为革命后代,退休后的杨建华不仅持续向国家各类博物馆捐赠杨得志将军遗存的珍贵文物、档案资料,更以亲身经历进学校进机关,讲述父辈们的革命故事。“记得父亲常讲:平型关是难忘的关,因为那是中国人民第一次战胜日本侵略军”,现在杨建华也常跟年轻人说:“那会儿咱的装备不如鬼子,为啥能赢?就靠八个字——英勇顽强,不怕牺牲。”

“记住历史不是为了延续仇恨,而是为了珍惜当下。老一辈用‘一不怕苦、二不怕死’的精神换来了民族独立,现在的青年更要以顽强拼搏的姿态,让中华民族在世界上更加昂扬挺立。”杨建华说。

-END-