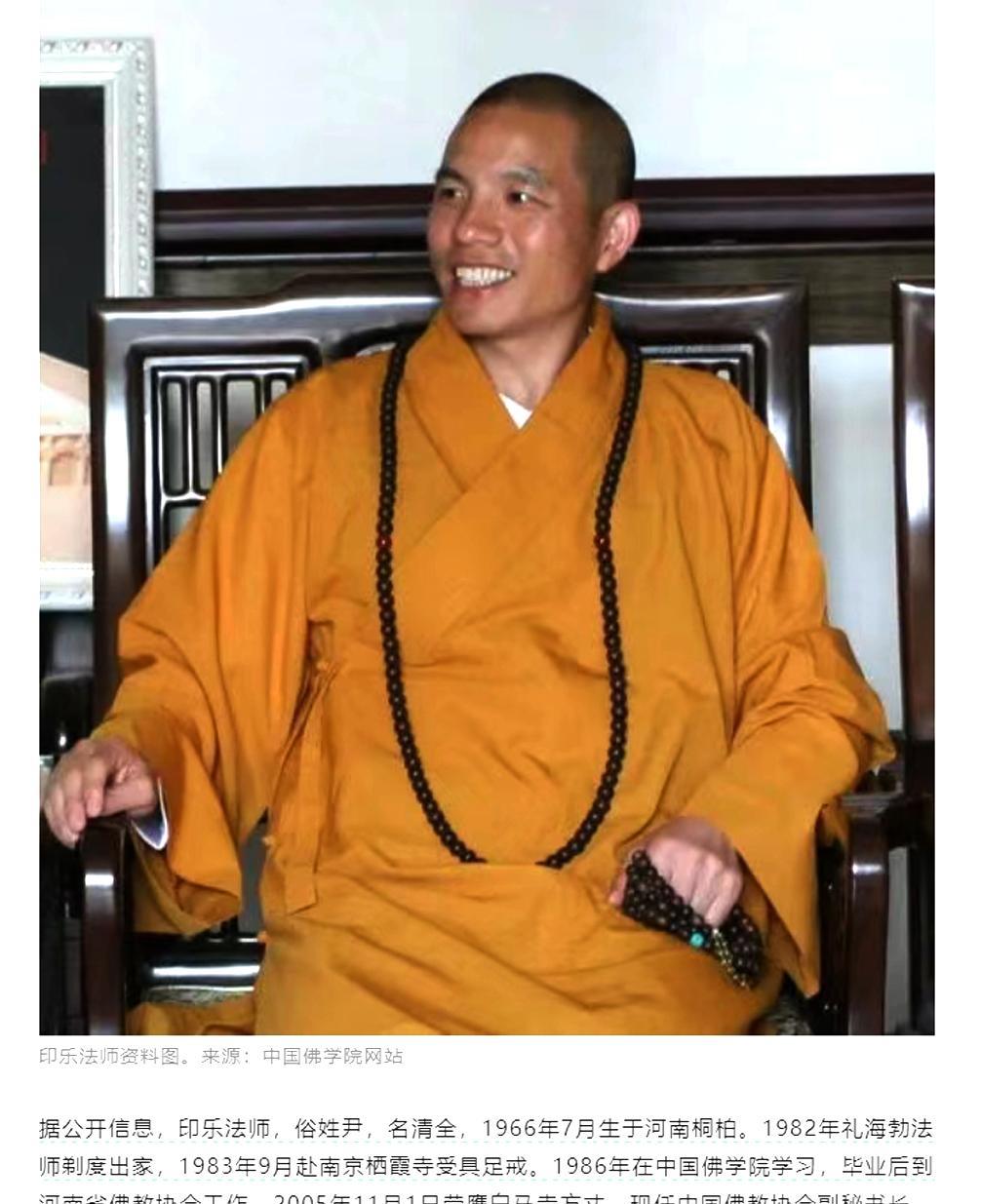

今年是清代文学家沈复逝世200周年。这位他以《浮生六记》闻名笔为舟,载着与妻子陈芸的伉俪情深,穿梭于世姑苏园林的才子亭台楼阁,深谙将市井烟火与文人雅趣融为一体。园林是沈复生活美学的具象化呈现,即便身处市井烟火,也能在方寸之间寻得生活的诗意与远方。

——编者

能品园,方能造园。沈复会画懂画,擅长花艺造园,而且身为土生土长的苏州人,在园林品鉴上有着得天独厚的优势,景点的巧思与瑕疵都逃不过他这双火眼金睛。见多识广就能品出别人看不出的门道,沈复发现苏州园林最妙之处就在于“活”,假山做得出云根皱起的动态,池水映得出天光云影的呼吸,窗棂上的雕花随季节更替和光影流转变幻无穷。

沈复用三十年走遍中国,只有四川中部、贵州中部与云南南部没有涉足。在长途跋涉中,他发现了旅行中需要避雷的口碑陷阱:那些被吹爆的名胜,真的到了便觉不过如此,徒有虚名罢了。他偏爱剑走偏锋开盲盒,那些名不见经传的角落,倒是有妙不可言之处。他评价当时公认的名胜,“红门局之梅花,姑姑庙之铁树,不过尔尔”,而像明末徐俟斋先生之园地处偏僻,位于两山夹道之中不起眼的园子,依山而无石,老树盘结迂回,竹篱茅屋、亭台楼榭朴素简约,却被他视为“余所历园亭,此为第一”。

园林古刹妙境生

生搬硬套雅趣无

清代园林精雕细琢之风盛行。《浮生六记》中,沈复将精美巧工的扬州园林看作浓妆艳抹的佳人,正是由于在建筑工艺中人工的成分大过自然所致,玷污了自然的本真之美。人说家乡好风光,但沈复绝对是一碗水端平。对于姑苏虎丘的胜景,沈复独爱后山的千顷云,再者是剑池,对于人工堆砌过重的败笔,他可敢开腔怒怼。

在他看来,后人修建的白公祠、塔影桥,只是徒有雅名,山水原本的意境全被滤镜糊住了。与虎丘隔河相望,苏州的繁华街区冶坊滨,在他眼里脂粉气浓度过高,私下戏称“野芳滨”。城中最著名当属狮子林,虽说是元代画家倪云林的手笔,奇峰怪石,古木参天,然而沈复却吐槽如同乱堆的煤渣,不过是苔藓疯长,蚂蚁打洞罢了,全然没有山林的雄浑气魄可言,置身其中根本体会不到如此有名的景点究竟妙在何处。

绍兴山阴的“水园”,乱石林立,有的像拳头散乱矗立,有的横向摊开如手掌,有的柱石削平了顶端,上面再垒块大石头,人工雕凿的痕迹清晰可见,毫无可取之处。西湖的湖心亭、六一泉虽各有各的妙处,但都不脱脂粉气,反而不如小静室幽雅僻静。扬州瘦西湖上南北横跨一莲花桥,桥面设有五亭,当地人称其为“四盘一暖锅”,乃是典型的思穷力竭、生搬硬套之作。

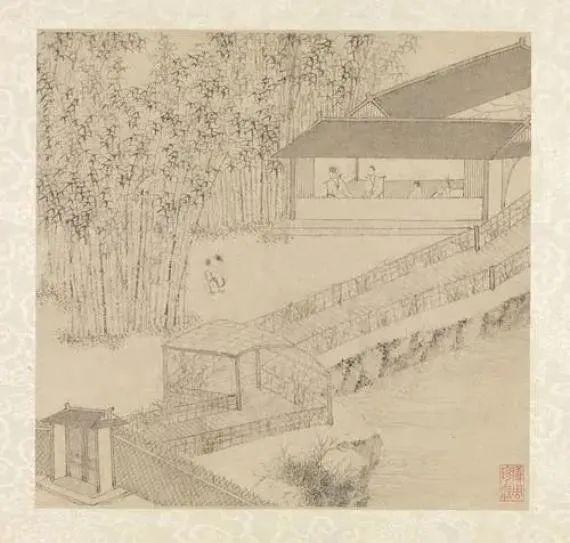

然而沈复并没有一味排斥人工在园林艺术中的作用。如李渔《闲情偶寄》所说,“事事以雕镂为戒,则人工渐去而天巧自呈矣”,若是浑然天成看不出痕迹,自然是好。乾隆四十八年(1783年),沈复随父亲的拜把子兄弟蒋思斋先生到扬州就聘,到了欧阳修任知州时修建的平山堂,沿途皆是人工所建,令他叹为观止的是十余家之园亭合而为一,气势恢宏浑然一体,而且从任何角度看,平山堂的亭台楼阁、墙壁山石,竹林碧树都在半隐半露之间,视觉上并不突兀,如此设计,定是胸中有丘壑之人的手笔。

从人工的雕琢中脱胎,不仅塑造出了形象上贴近自然的自然,也是归于本色的返璞归真的过程。被沈复称为首屈一指的假石园林就是如此:占地上百亩的陈氏安澜园重重楼阁,夹道回廊;池水宽阔,有六曲桥;山石布满藤萝,连凿痕都覆盖了,更有参天大树,耳畔鸟啼花落,如同深山老林。

沈复最为推崇的还是皖城的王氏亭园,被他盛赞为“人工奇绝之地”。嘉庆十年(1805年),沈复随石琢堂赴四川府上任,途经此地。观此园“重台叠馆”之法,虽由人作,宛自天开。

这园子自带“地理难题”,北面背靠城池,南面临向太湖,其东西长、南北短的地形,显然难以经营布置。所谓重台,屋顶月台摇身一变成空中庭院,叠石栽花,让人不察觉脚下还有房子。上面堆叠土石的地方则下面填实,上面作为庭院的地方则下面虚空,花木仍可得地气生长。所谓叠馆,楼上作轩房,其上再作平台。上下盘曲,重叠四层,楼上还有一方小池。承重结构更是中西合璧的混搭风,砖石基座稳如磐石,西洋立柱撑起飞檐,活像给古建筑安上现代骨骼。视野开阔,面对南湖,目之所及一览无余。

如果说亭台楼阁是江南古典园林的悦目之作,那么祠堂寺庙则是润心之所,寺院是沈复和他的朋友们栖身的避风港,也是落魄时最后一座精神家园。沈复有佛缘,旅行途中先后光顾过不少庙宇寺院,华阴庙、中峰寺、海珠寺、海幢寺、洞庭君祠、白公祠等地都留下他的足迹。小金山庙是扬州的一座土地庙,设计独具匠心,当地本是沙土给建筑平添困难重重,后用木排打桩,层叠堆积土方,必是有金主加持才得以建成。扬州莲心寺建筑之精妙有拔得头筹之势,寺中突起喇嘛白塔,金顶缨络,高耸云宵。

天地人神共一世

林泉禅意映诸儒

沈复不只是寺庙的过客。生活受到重创后他两度栖身寺庙内,清嘉庆七年(1802年),沈复被司事裁员,妻子病重,只得向亲戚借钱。披星戴月赶路途中迷路,寻得一土地祠叩首跪拜,得以栖身过夜。妻子过世后,他暂居大悲阁,有关公像和古树护佑,就算狂风暴雨他都没在怕的。寺院中高耸入天的神灵雕像所显现出的庄严在人心上有压倒性的优势,如沈复之友问及其是否有恐怖之感,然而在他看来,寺院是其崇高的信仰支柱,一生坦直、胸无秽念,精神才能达至不被外界所干扰那般的“身与神化”。

沈复对古刹情有独钟,事实上是其隐逸人生的折射。白居易《中隐》开宗明义将隐逸作为一种处世观和文化观提出,诗曰:“大隐住朝市,小隐入丘樊。丘樊太冷落,朝市太嚣喧。不如作中隐,隐在留司官。似出复似处,非忙亦非闲……”白居易将隐逸分为三个等级,中国文人的隐逸智慧,从来不是非黑即白的选择题。他们像太极高手,在入世与出世之间玩平衡术,最终修炼出介于二者之间的“中隐”这种既接地气又不失风骨的生存艺术,超越世俗保全人格,同时以睥睨万物的姿态挣脱现实的枷锁,正是沈复“人在工位,心在远方”状态。

物以类聚人以群分,最懂他的莫过于铁哥们石琢堂,他曾为沈复游幕时期的居室题匾“不系之舟”。当时沈复在此地作幕僚,行走途中时不时冒出归隐的念头。大雪纷飞的冬日,他和友人登上黄鹤楼,“俯视长空,琼花飞舞,遥指银山玉树,恍如身在瑶台。江中往来小艇,纵横掀播,如浪卷残叶,名利之心至此一冷”。

于沈复而言,游历园林庙宇,探寻隐士之所,终究是想要建立一座属于他的现实避难所,一所不逊色于桃花源的乌托邦,然而这个有些不切合实际的“山居之梦”竟在一次聚会上照进现实。沈复自南下做买卖之后,又在青浦做幕僚两年之久,和朋友程墨安在家门口开了一间书画铺子,以补贴家用。闲暇之时和吴云客、毛忆香、王星澜到来鹤庵小聚,他姗姗来迟,敲门也无人应,多亏路人告知,用墙洞中的石块敲门才行,果然有小和尚应门。来鹤庵兼有园林与寺院的风格,有犹抱琵琶半遮面的曲径,也有纤尘不染的庙宇。老友得知他赶到,喜出望外前来调侃,席上还有一僧人竹逸和尚。来自宦海、书斋与禅房的文人士大夫、僧人共处一室,不亦乐乎。知音难觅百无禁忌,一众人饮酒闲聊谈笑风生,远离功名利禄和种种纷扰,即是天地人神共处一世的缩影。