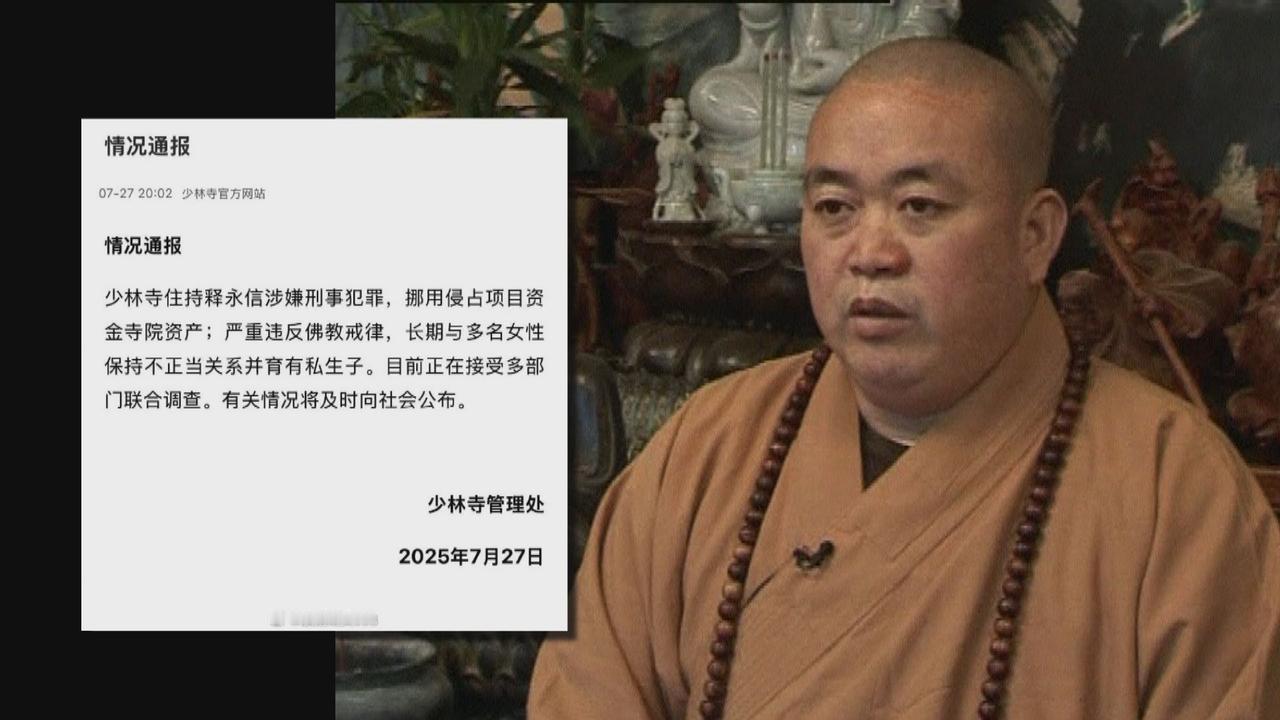

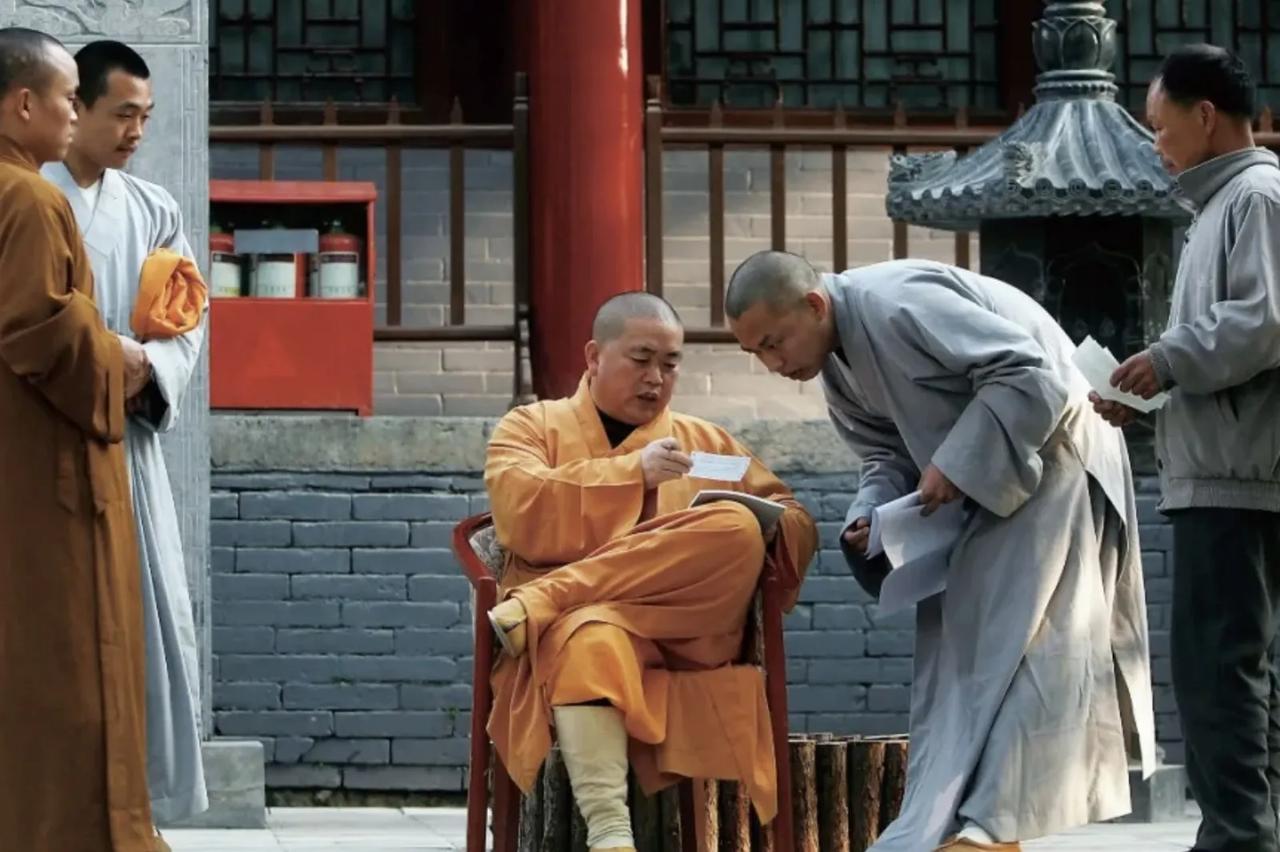

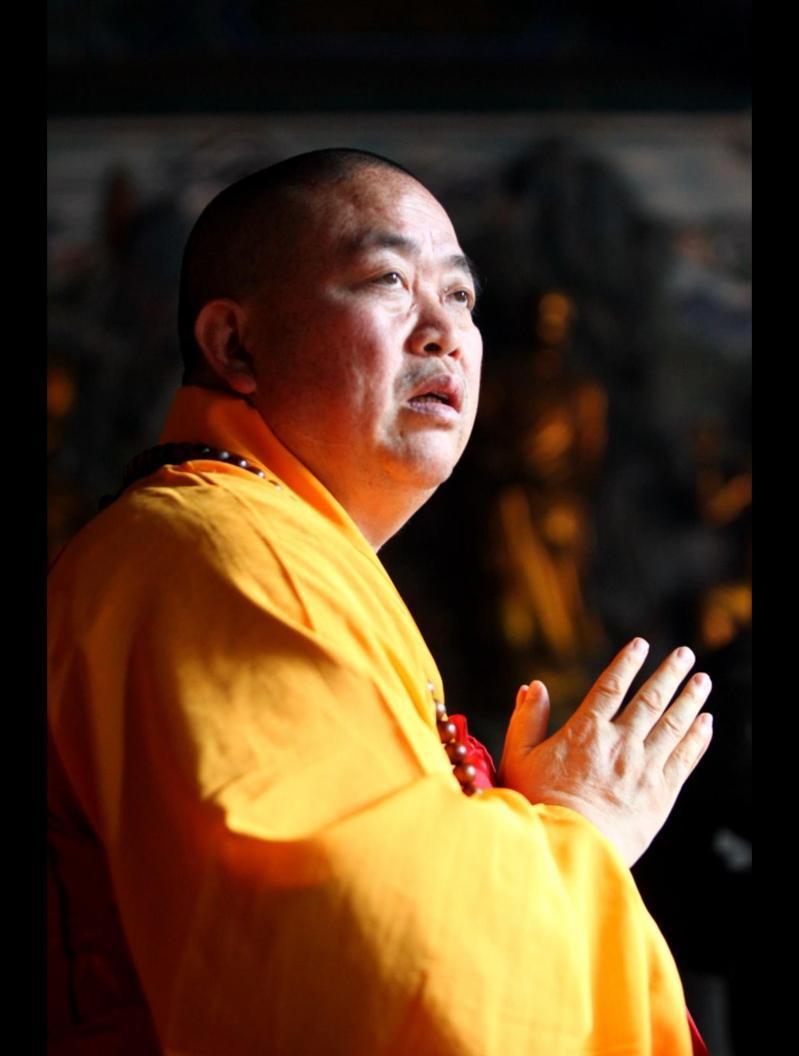

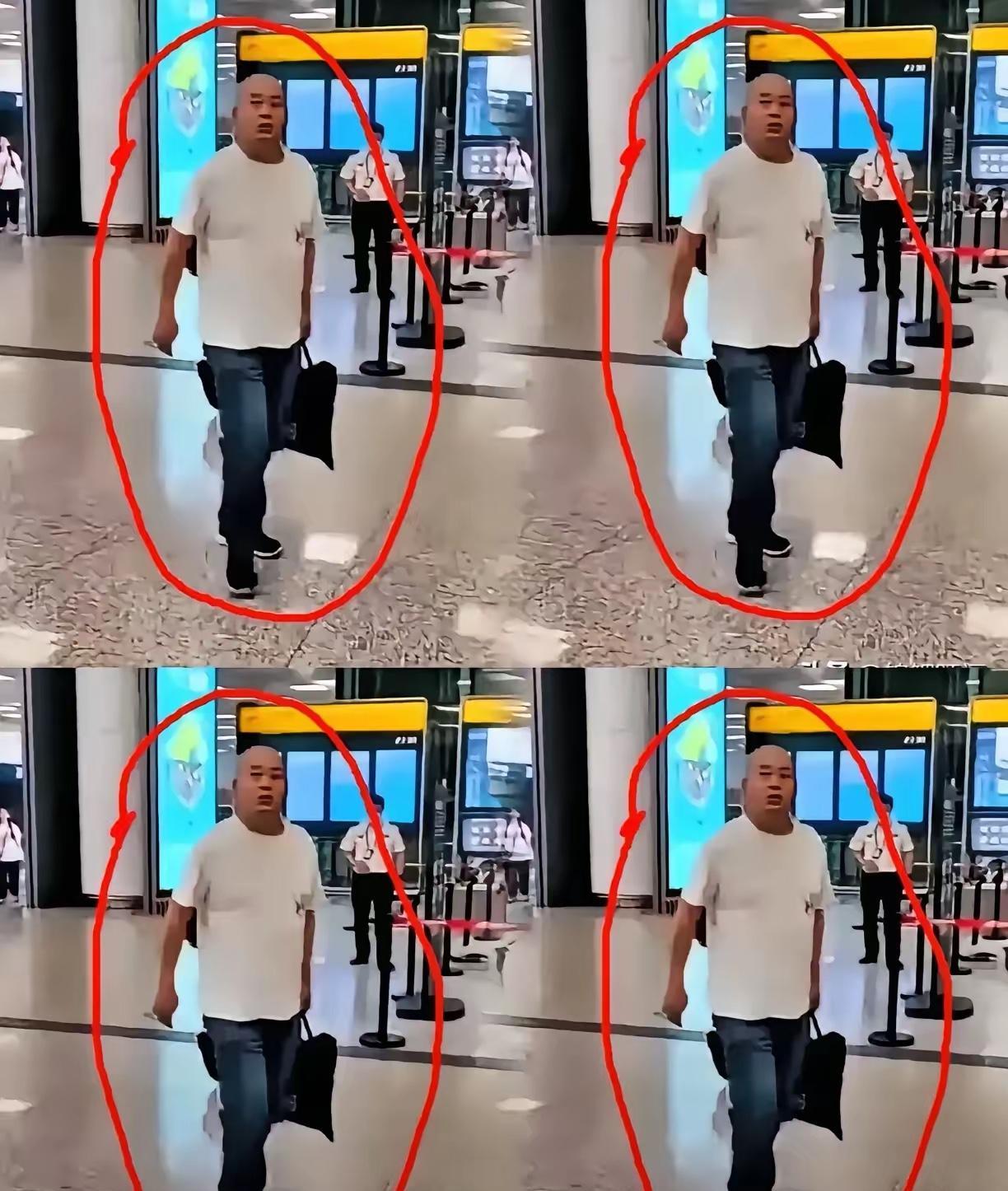

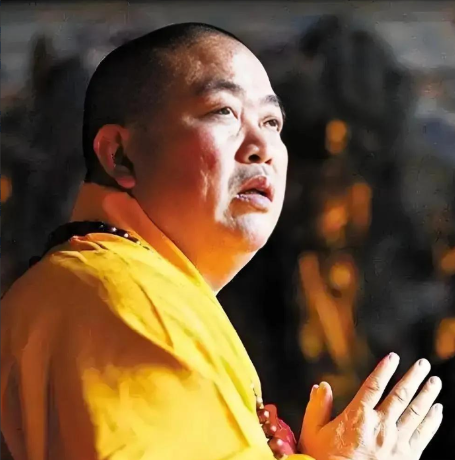

佛门圣地惊爆方丈涉多重犯罪!少林寺千年清誉毁于私生子与贪腐丑闻,更令人警惕的是背后隐藏的权力洗牌暗流。 2025年7月27日,少林寺官网罕见发布通报:方丈释永信涉嫌挪用寺院资金、侵占项目资产,更严重违反佛门戒律,被曝长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子。不同于普通社会案件,此案牵涉宗教圣地领袖的道德崩塌,引发国家宗教局、公安部等六部门联合调查。当象征清净的袈裟沾染铜臭与情欲,这场佛门地震折射的不仅是个人堕落,更是制度监管的深层危机。 经济腐败折射商业佛门异化:释永信主导的少林寺商业版图涵盖少林药局、文化公司等多个项目,近年来寺院的资产规模不断扩张。据此前公开信息显示,2018年少林寺无形资产评估价值超过10亿元,而此次被曝挪用资金的时间点恰逢景区扩建工程推进期间。这种以商业化手段运作宗教场所的现象,与唐代百丈禅师提倡的“一日不作,一日不食”农禅并重传统形成鲜明对比。《孟子》曾言“上下交征利而国危矣”,警示过度追逐利益将带来严重后果。如今,当宗教场所被卷入资本运作,原本清净的修行之地逐渐被功利色彩笼罩,信仰的本质也面临被稀释的风险。商业扩张固然重要,但更需坚守底线,避免让宗教圣地沦为纯粹的盈利工具。 情欲丑闻撕裂宗教神圣性:作为受具足戒比丘,释永信被查实长期与多名女性保持不正当关系并育有子嗣,这一行为彻底违背了佛教“不淫欲”的根本戒律。类似事件并非首次出现,近年来,部分寺庙高层被曝出违反戒律的行为,引发外界对宗教场所内部管理的质疑。古人有言“地狱门前僧侣多”,意在提醒世人修行者若失德,后果堪忧。《后汉书》中也提到“身有至宝,而效匹夫之洁行”,强调高僧应以身作则。释永信的行为不仅破坏了个人形象,更动摇了信徒对宗教权威的信任。宗教本应是净化心灵的净土,一旦失去道德约束,便如同危楼失基,难以维系信仰的根基。德行的缺失,终将让宗教失去其应有的感召力。 监管失灵暴露体制积弊:从1999年升座方丈到2025年案发,释永信掌权26年间,尽管有大量举报信息传出,但始终未受到应有处理。历史上,佛教寺院曾建立严格的监督体系,比如明代《敕修百丈清规》中设有监院、维那等职位相互制衡,唐代亦有僧籍管理制度规范僧人行为。而如今,少林寺采取的“管委会主任负责制”缺乏有效约束,导致权力集中且难以监督。这种现状与古代制度形成鲜明对比,也印证了韩非子所言“恃术不恃信”的现实困境。当权力失去制约,袈裟便成了遮掩私欲的外衣,而非守护信仰的屏障。 调查风暴暗藏深层博弈:多部门罕见联合行动被指涉佛教资源重组。2015年少林寺曾状告当地政府索要景区门票分成,反映出寺院与地方之间长期存在的利益纠葛。而此次释永信被查,其涉及的资金问题也被认为与政商关系密切。《战国策》中“争名者于朝,争利者于市”的说法,至今仍能映射现实。这场看似针对个人的反腐行动,背后却牵扯出宗教与地方、资本之间的复杂博弈,成为传统文化阵地争夺战的一部分。 此案揭示出的三重危机值得深入思考:宗教场所被资本裹挟,逐渐偏离原本的修行宗旨;监管机制形同虚设,让权力在缺乏约束的环境中滋生腐败;政商关系渗透宗教领域,威胁传统文化的独立性。要解决这些问题,需从制度入手,推动宗教场所财务公开透明,引入第三方审计以增强监督力度;借鉴历史上的民主评议方式,建立更合理的内部管理机制;同时回归佛教核心价值,强化戒律约束,防止信仰被异化。正如《楞严经》所警示的“末法时代,邪师说法如恒河沙”,唯有坚守正道,才能避免类似事件再次发生。 这场方丈倒台的闹剧令人发问:当监控探头布满大殿,功德箱接入扫码支付,撞钟计时收费的现代丛林,究竟还存有多少佛性?释永信的鎏金袈裟终被剥下,但真正需要解构的,是催生'佛门巨蠹'的制度温床。这场荒诞剧的终点应是纯净信仰的重生。

评论列表