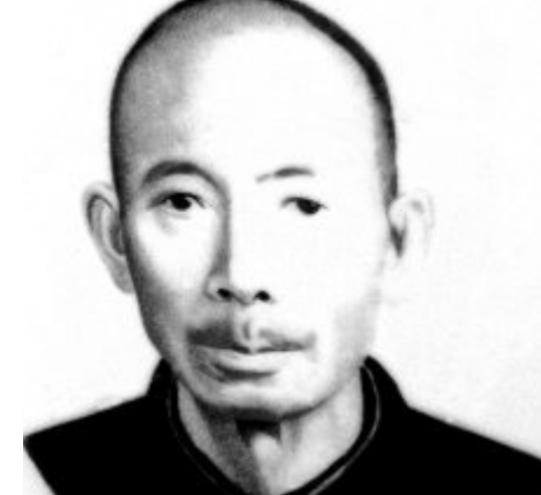

1976年,一名老人在北京军事博物馆参观时,看着四下无人,偷偷摸了一下文物,被工作人员大声制止,老人却红着眼眶说:“当年是我背着它走完了两万五千里长征。” 1976年的北京,秋风卷着落叶穿过中国人民革命军事博物馆的玻璃门,展厅内人流如织,游客的目光掠过一件件文物,脚步匆匆。 一位白发苍苍的老人却在长征展区停下,站在一台斑驳的手摇发电机前,目光凝滞,仿佛时间在这一刻静止,他的手掌,布满老茧,缓缓伸向玻璃展柜,轻轻摩挲,像是触碰久别的亲人。 工作人员快步上前,声音严厉地制止了这违规的举动,引来周围游客好奇的注视,老人却红了眼眶,身体微微颤抖,声音低沉却掷地有声:“当年是我背着它走完了两万五千里长征。” 全场寂静,游客的目光从疑惑转为敬仰,这台看似普通的“铁疙瘩”,在老人的泪光中,化作一段尘封的红色记忆。 这位老人名叫谢宝金,1898年出生于江西于都县岭背镇谢屋村,家境贫寒,他七岁放牛,十二岁种田,十八岁挑起肩担做小生意,练就一身过人的力气。 1932年,他在铁山垅钨矿挥汗如雨,搬运百斤矿石的壮实身形,吸引了时任中华钨矿公司总经理毛泽民的目光。 毛泽民一眼相中这个勤奋的农家子弟,亲自推荐他加入红军,从此,谢宝金的人生与波澜壮阔的革命洪流紧紧相连。 1934年10月,中央红军从于都集结,踏上长征的征途,年仅二十岁的谢宝金接到一项特殊使命:护送一台68公斤重的通信手摇发电机。 这台设备是中革军委的“耳目”与“神经”,保障着党中央与各部队的联络命脉,首长叮嘱,失去它,红军将如盲人断臂,战局可能因此崩盘,谢宝金郑重承诺,以生命守护这台机器。 长征开始时,一支128人的护卫连负责保护发电机,但敌军的围追堵截、飞机的轰炸扫射、自然环境的残酷,让队伍人数急剧减少,湘江战役最为惨烈,江水被鲜血染红,子弹如雨点般划破夜空。 护卫连伤亡过半,谢宝金用油布裹紧发电机,踩着混着血水的泥泞,带领残存的战友潜行渡江,战友们接连倒下,有人临死仍用身体托住机器底座,只为让它不落入江中。 草地行军是另一场生死考验,沼泽吞噬着一切,脚下的草皮稍不留神便成了致命的泥潭,谢宝金急中生智,砍下毛竹扎成简易竹筏,将发电机牢牢绑在上面,独自在齐腰深的泥浆中拖行。 七天七夜,饥饿让他的眼前冒出金星,嚼着草根充饥,他甚至分不清哪些是毒草,战友误食毒草倒下,临终前将半块青稞饼塞给他,他含泪咽下,继续前行,夹金山的雪峰又是一道难关。 海拔四千多米的陡坡,空气稀薄得让人窒息,谢宝金用破棉被裹住发电机,拄着木棍,深一脚浅一脚地攀爬,一次滑倒,他滚出数米,险些坠入冰裂缝,十指抓着岩缝磨出血肉,他硬是拽回自己和机器。 每次行军间隙,别人稍作喘息,他却忙着为发电机上油、清理灰尘、调试部件,68公斤的重量压弯了他的脊背,但信念从未动摇,这台机器保障了遵义会议、四渡赤水等400余次关键电文的传递,连接着红军的希望。 1935年10月,红军抵达陕北吴起镇,护卫队只剩三人,发电机却连一颗螺丝钉都未丢失,谢宝金用双肩扛起了革命的命脉,也完成了对信仰的誓言,长征胜利后,他没有选择留在部队追逐功名。 1952年,他复员回到于都,在供销社当起了收购员,每天站立十余小时,搬运物资、翻晒货物,脏活累活他总是抢着干,年近花甲,他仍跑几里路到江边搬货,哪怕是一个铜板的生意,他也用厘戥认真过秤,从不敷衍。 他常说:“人民的利益不分大小。”生活清贫,家中妻儿病重,四个孙子读书艰难,乡亲劝他向组织求助,他却摆手拒绝:“国家还不富裕,我不能伸手。” 他珍惜每一张废纸、一块破布,甚至从污水中捞起一枚大头针备用,节假日,他主动留守岗位,笑着对埋怨的老伴说:“先大家,后小家。” 1976年,谢宝金因病赴北京就医,治疗之余,他走进军事博物馆,意外与那台“老伙计”重逢,发电机静静躺 在展柜中,铁锈爬满六脚支撑架,木质手柄被磨得光滑发亮。 谢宝金的目光穿过岁月的硝烟,看到湘江的血水、草地的泥泞、雪山的冰峰,他的手不由自主伸向展柜,被工作人员制止时,泪水夺眶而出。 他哽咽着诉说当年的守护,周围的游客屏息聆听,眼神从好奇转为肃然起敬,发电机外壳上,一道模糊的“谢”字刻痕,诉说着护卫队员的牺牲与忠诚,这台“红中社001”号设备,承载着长征的通讯命脉,也凝结了无数红军战士的血泪与信仰。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!