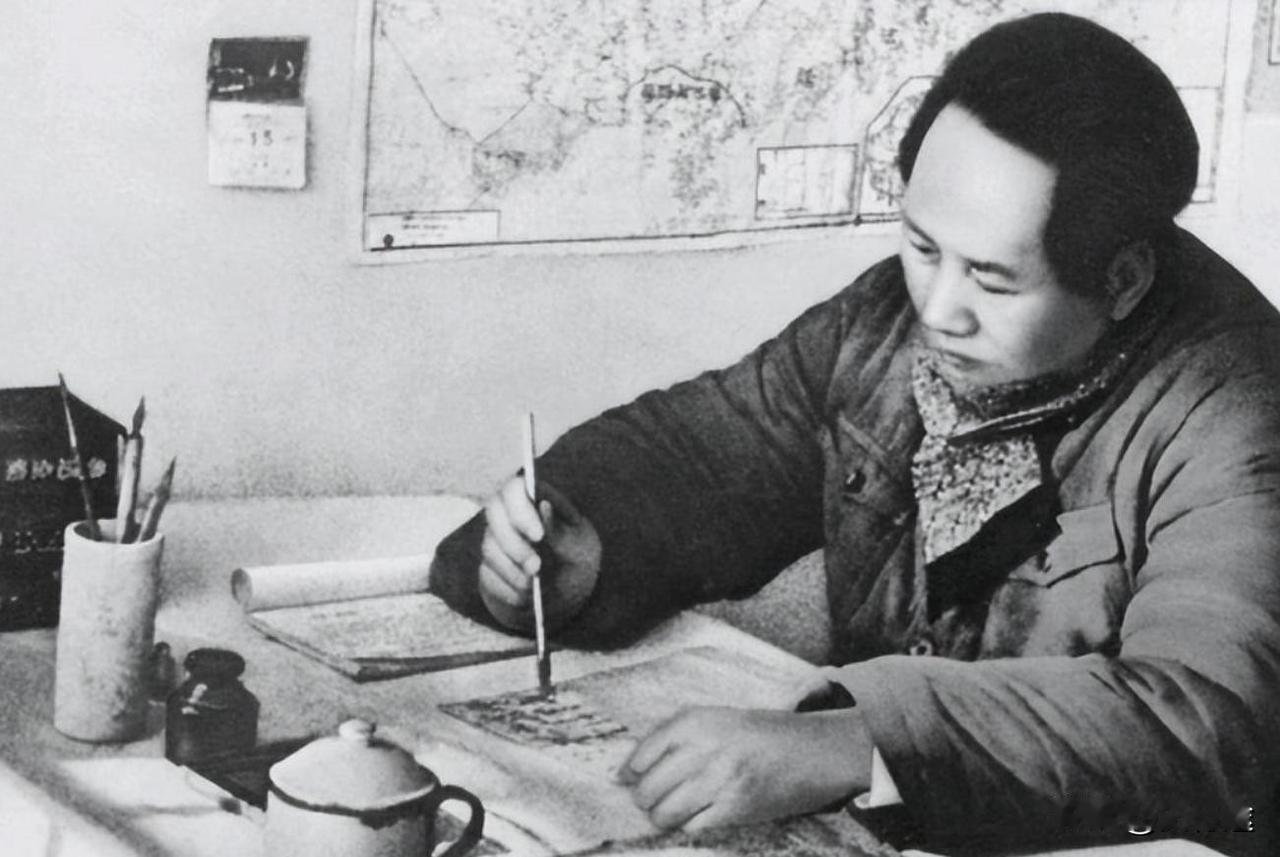

毛泽东在军事上的4大疑问: 第一,为什么从来不拿枪? 第二,没读过军校,从哪学的打仗? 第三,毫发无损;第四,毛主席的军事造诣到底有多高?当代人一直在研究 毛泽东到底怎么学会打仗的?这个问题从来没有被人真正放下过。 几十年来,研究的人一茬接一茬,有人翻阅他留下的每一份电报稿,也有人干脆深入当年的老兵口中去找答案。 毕竟,这个人一辈子没进过正规军校,枪也不是他最熟练的工具,亲上战场的机会屈指可数,可就是这样一个人,竟然指挥了数百场大小战役,赢下来的不少还堪称“以少胜多”的典范。 这个谜,其实从他十八岁那年就开始了。 那个时候的毛泽东刚刚接触军队,湖南的湘军里,他不过是一名最普通的列兵。 不是冲锋陷阵那种,而是后勤和文书的角色多一些。 他给战友写信,帮大家算账,偶尔也跟班长一起张罗点伙食和勤务。 这听上去不怎么“英雄”,却给了他一份特别的体察。他开始明白,军队不只是靠战术拼命的地方,更是个由人心、规则、信任、纪律组成的微缩社会。 再往后,毛泽东没走“留洋”那条精英路线。 别的革命者都往莫斯科或东京跑,去学马列、学军事,他则留在国内,蹲田头访农民。 他跑去湘潭、醴陵、安源,挨家挨户问那些种田、织布、做泥瓦匠的普通人,“你们最怕什么”“打仗会跟谁走”。 这样的社会调查不是玩票,是他自己设下的“课堂”。 他越来越清楚一个现实:如果打仗不接地气,不懂中国农民的脾气和命根子,那就别想动员他们上山打土豪、跟人拼命。 人民战争,不是一个口号,是从土地里生出来的。 秋收起义失败后,他带着残部往井冈山走,走的不是退路,而是新路。他那时候就意识到,这一仗不能硬碰,不能跟敌人死磕在主阵地上。 他开始琢磨用山地来打优势,用灵活来破重兵。 井冈山地势险、人情熟,适合游击。他不是简单地藏在山里,而是利用地形搞“工农武装割据”。 这不是他凭空想出来的,是一路打一路总结的。 很多时候,毛泽东最厉害的地方不是打赢一场仗,而是从失败里长出一个体系。 他把“党指挥枪”这个原理立了起来,又提出“三大纪律八项注意”,甚至琢磨“打仗时官兵该怎么平等对待”。 这些东西听起来像制度,其实更像一种风气。 他明白士兵不是喊口号能打动的,得让他们在战场上信你、跟你、为你拼命。 抗日战争爆发之后,《论持久战》几乎成了所有共产党干部的“作战圣经”。 毛泽东打仗,不爱亲临前线,喜欢“坐镇后方”。 延安的土窑洞、西柏坡的小房子,他常常夜里收电报,白天发指令。 有时候一句话、一张地图,就能定下一整个战役的方向。 外人觉得不可思议,不去前线怎么打仗?但他的厉害恰恰在于,他看得比任何一个前线将领都远。他知道兵在哪儿,也知道敌人会怎么变。 他敢在敌军主力调动前判断出敌意图,也敢在战机稍纵即逝时给出最果断的命令。 他不是一个强制性的领导,而是那种能让人心甘情愿去执行命令的统帅。 粟裕、刘伯承、彭德怀这些人,有本事,也有脾气,很多人都有自己的判断。 但毛泽东知道,前线的战机,靠后方是捏不住的。将军要打自己的仗,最高领导只需设好方向。 他没有把“服从”当成工具,而是把“互信”当成命脉。 有一次,粟裕提出不同作战意见,毛没有压制,而是说“那就按你的来”,这才有了后来华东战场的连战连捷。 这种胸襟,不是谁都能有的。 他还有一手,就是从不把理论当死东西。他读马列,却不照搬。他知道苏联那一套在中国未必好用,于是就有了农村包围城市,有了“打得赢就打,打不赢就走”的灵活策略。 他敢打,也敢跑;敢集中兵力死拼,也敢撒开兵线骚扰。 他看战争像看棋局,不只是盯住眼前的子,还要把整盘棋的气势撑起来。 抗美援朝时,那种洞察全局的本事又一次展现了出来。 别人都说别打,美国是头号强国,装备压倒性优势。他偏偏顶住压力,说这一仗必须打,为的是立国威、护边疆、止外患。 他没去前线,却把战争策略定得滴水不漏。 而这一仗打完,毛泽东对军队有了更深的看法。他意识到,靠士气打仗有极限,现代化才是根子。他推动空军、海军建设,搞导弹、雷达、工程兵,开始讲“军队正规化”“现代化”。 他不再只盯着山林战法,也不再满足于步兵冲锋。 他看得更远——一个大国,要有配得上的军事肌肉,也要有能独立防御、独立思考的军事头脑。 到了后期,他的军事思想甚至被一些企业家、战略学者拿去用。 怎么破局,怎么保存实力、调动资源、组织人心,那些打仗的经验被一点点嫁接到市场竞争里。 当然,商业不是战争,但毛泽东那种从实际出发、敢于打破框架、讲究战机和节奏的思维方式,早已超出了战场的定义,成了一种活的方法论。 毛泽东没学过打仗,但他用一生在实践。 他没有拿枪走在最前头,却一直坐在能看见全局的位置上。他打的是一种“活着的仗”,不是死板的军演,而是真正把人、地、时、势合到一起,做出最有利判断的那种仗。

![铭记历史,不忘耻辱[哭哭]我们今天已经足够强大了,绝不能走宋襄公的老路,必须以直](http://image.uczzd.cn/6272848486714237802.jpg?id=0)