1947年,一特务在杂志上看到了刊印的是简体国,而不是國,竟察觉出异常,顺藤摸瓜找到了我党的地下基地,导致共产党损失惨重。

那年的上海滩风声鹤唳,鱼龙混杂,而那帮国民党的特务整天闲着没事搁哪儿瞎捣鼓,没想到这次交他们歪打正着。 在事发的两个月前,上海《申报》角落刊登了一则仅六字的广告,招寻银老太太。

一般人见了估计会以为谁家老太太走丢了,但是中统局的那帮闲着没事干的不这么认为。

中统局长叶秀峰剪下这则广告时,手指因兴奋微微发颤。

因为多年特务生涯让他嗅出异常,无具体信息、无联络方式,像一颗刻意抛入水面的石子。

他当即下令在上海特务机关布网,授意特务季源溥炮制回应广告,白发娘盼儿归,银老太太,附上虚构的接头地址亚尔培路某号。

之后的陷阱设下双重监视。

表面派卢志英蹲守地址,暗里又安排苏麟阁监视卢志英。

这种“螳螂捕蝉,黄雀在后”的布局,暴露了特务机关对内部渗透的恐惧。

就在三天后,苏麟阁坚称见到可疑人员,卢志英却咬定“毫无动静”。

而此时矛盾的汇报如同导火索,瞬间点燃了季源溥的疑心。

但是之后卢志英的宿舍成了突破口。

季源溥趁其外出潜入搜查,在未上锁的箱子里翻出一本密密麻麻的笔记本。上百个人名、地址与神秘符号交织,如同地下世界的星图。

更致命的是内夹一张活页纸,记录着“陈子涛”三字及联络方式,这正是《文萃》杂志主编的真名。

也是在这个时候卢志英的真实身份就此崩塌。

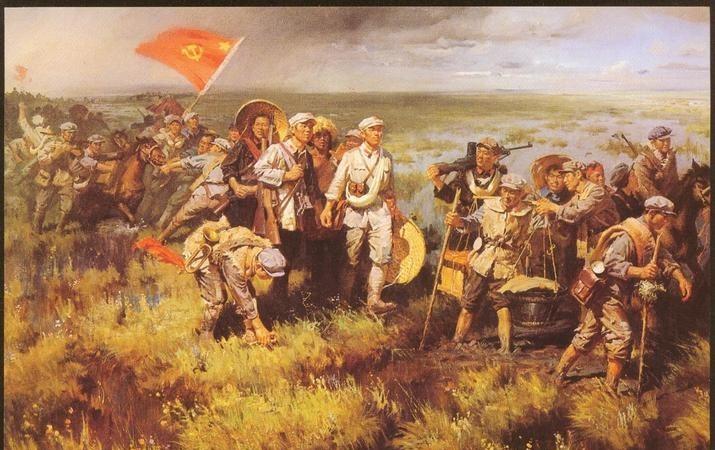

这位曾获取蒋介石铁桶计划、助红军长征突围的双面间谍,因一本笔记本陷入绝境。

但是中统暂未动他,却将“陈子涛”之名列为头号目标,撒网追查。

而《文萃》杂志早在1945年创刊时便是国民党的眼中钉。

主编陈子涛为躲避追捕,将编辑部化整为零,在北四川路仁智里155号流动办公,刊物改用32开伪装本发行。

特务屡次按杂志刊登的地址突袭,皆扑空而归。

之后的转机来自一个微小细节。

特务对比多期《文萃》,发现其中“国”字竟为简体,而非通行繁体“國”。

简体字当时仅延安解放区使用,这处“叛逆的笔画”瞬间暴露了印刷源头。

中顺藤摸瓜锁定友益印刷厂,厂长骆何民的名字与卢志英笔记本中的记录完全吻合。

就在1947年7月21日凌晨,特务撞开友益印刷厂大门。

而此时的陈子涛正在调试印刷机,骆何民整理着第十期《文萃》校样,工人吴承德蹲在地上捆扎刚印好的册子。

现场如凝固的油画,油墨未干的简体“国”字散落满地,卢志英笔记本中的人名册被特务从骆何民衣袋搜出。

陈子涛在压纸台下藏匿的编者按被扯出,上面是他用毛笔写下的绝笔,这本小册子是我们用血的代价换来的,请传阅它。

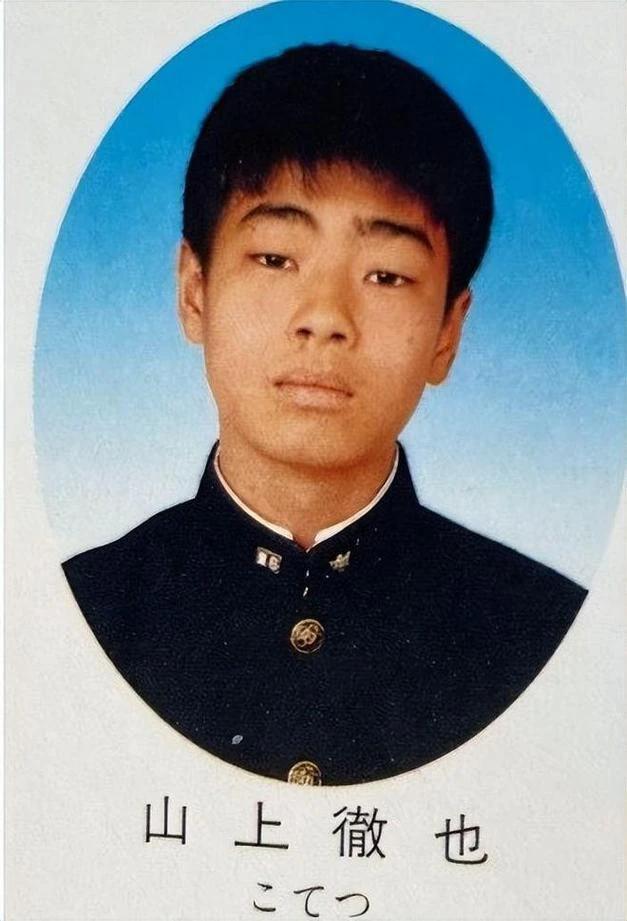

这些被捕的同志们,之后南京瞻园路监狱成为最终战场。。

敌人面对他们,使出各种花招,威吓、拷打、假惺惺的劝降、甚至许诺高官厚禄。

手段尽出但是这些地下党员、进步工人,铁骨铮铮,宁死也不向反动派低头。

在1948年12月27日深夜,蒋介石亲批处决令。

特务将毒液浸泡的棉团塞进三人口中,用枪托砸进雨花台预埋的土坑。

卢志英被活埋时双目圆睁,手指深深抠进泥土,陈子涛的眼镜碎在坑边,镜片上凝着未干的血迹。

吴承德于次年5月在宁波就义,遗体抛入乱葬岗。

简体国字如今镌刻在每一份文件、每一块街牌。

鲜有人知,1947年那场因一字引发的追剿中,四副血肉之躯为它抵住了烙铁与刺刀。

当卢志英在雨花台的土坑里咽下最后一口气时,他守护的国尚未诞生,当陈子涛的眼镜跌碎在泥地里,他期待的国仍蛰伏于黑暗。

历史在此刻形成闭环,一个被字体出卖的悲剧,最终由这种字体铭刻进民族的记忆。

简体“国”字里那一粒倔强的玉,早已浸透志士的血,它不再仅是书写效率的革新,而是以最残酷的方式,完成了从文字到信仰的涅槃。

真正的英雄往往隐藏在最平凡的角色中,他们没有留下响亮的名字,却用生命书写了时代的答案。