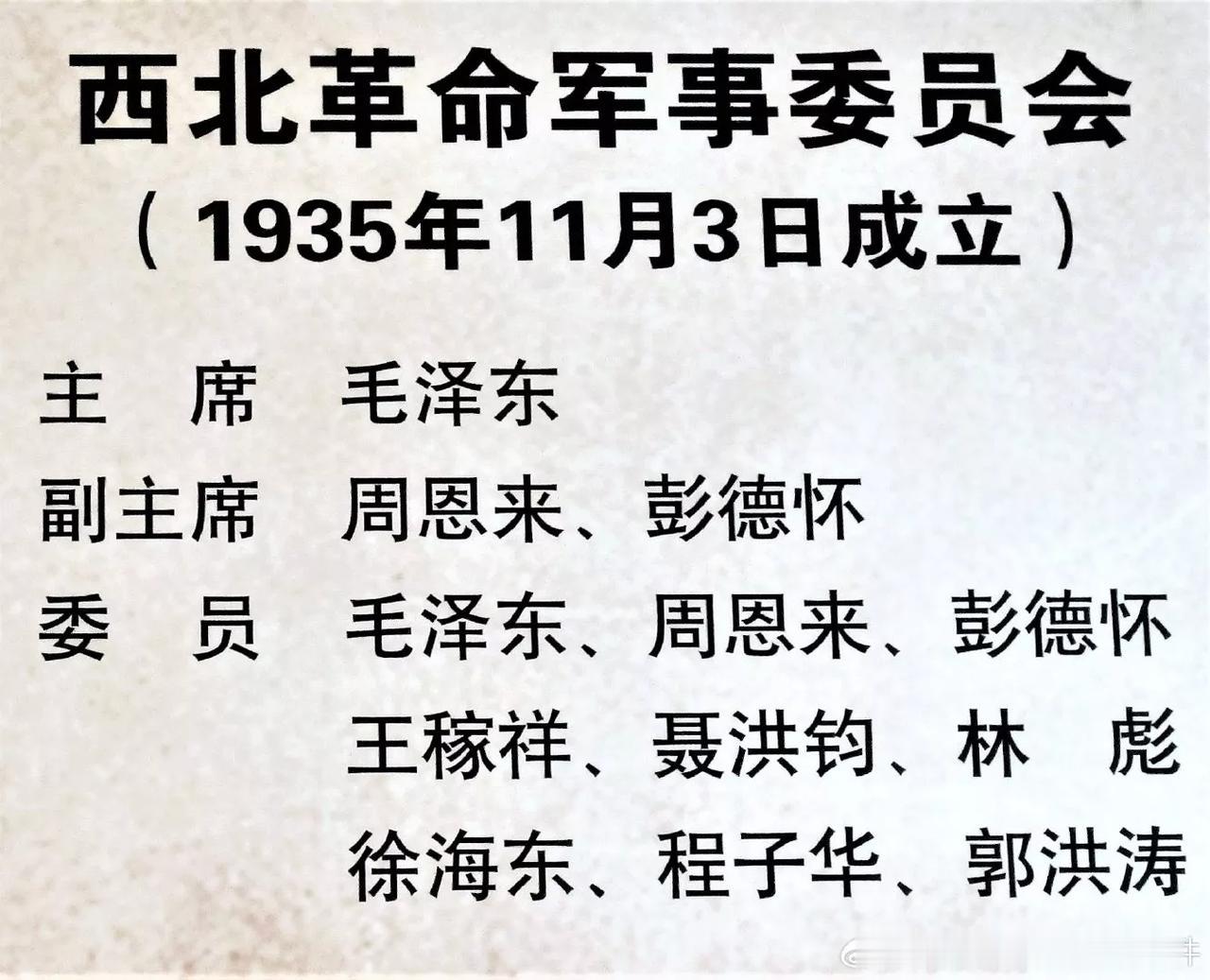

1935年11月3日,中共中央在陕西甘泉县正式成立西北革命军事委员会(又称西北军事革命委员会),标志着中央开始直接接管西北军事指挥权。毛泽东任主席,周恩来、彭德怀任副主席,王稼祥、聂荣臻等为委员,机构驻地最初设在瓦窑堡(今陕西子长市)。这个新生的机构肩负起整合红一方面军主力(原中央红军)和陕北红十五军团的重任,成立伊始便投入到紧张的反“围剿”战斗中。 1935年11月,西北军委迅速指挥了直罗镇战役。在毛泽东、周恩来等的部署下,红军成功歼敌1个师,这场胜利不仅粉碎了国民党军队的“围剿”企图,更巩固了陕甘根据地,为中央在陕北立足站稳脚跟奠定了基础。不过,这一时期也发生了争议事件,在1935年陕北错误“肃反”中,西北军委部分成员涉及对刘志丹等陕甘边区领导人的拘押,所幸这一错误很快被中央纠正。 1936年2月,为扩大红军影响力、宣传抗日主张,西北军委发起东征战役,红军主力进入山西作战,在华北地区播撒了抗日的火种。同年5月,军委又组织西征战役,由彭德怀任西方野战军司令员,率领部队向宁夏、甘肃进军,此次西征为后续红军三大主力会师创造了有利条件。 1936年7月,中共西北局成立,西北军委在军事决策上开始受其领导,但实际指挥权仍由中央掌握。朱德、张国焘等进入委员会后,进一步强化了对红四方面军的协调,为三军会师做好了组织准备。这一时期,李达作为红二军团参谋长参与西北军事行动,李大清担任西北军委交通队排长,高岗也在西北局成立后参与军事协调工作,他们都为西北军事行动贡献了力量。 1936年10月,在西北军委的统筹指挥下,红一、二、四方面军在甘肃会宁胜利会师,标志着长征的圆满结束。会师期间,军委精心部署军事力量,成功抵御了胡宗南部的追击,保障了会师的顺利进行。 1936年12月西安事变爆发后,国共合作抗日的局面逐渐形成。1937年8月,根据国共两党协议,红军改编为八路军,西北军事革命委员会的历史使命随之完成,其职能由新成立的中央革命军事委员会接替。 西北军事革命委员会虽存在时间不长,但在中共历史的关键转折期,成功整合了长征后的分散军事力量,为陕甘宁边区的建立筑牢根基,更使陕北成为全民族抗战的出发点,在红军生存发展和抗日统一战线形成的历程中留下了不可磨灭的印记。