重返祖国怀抱?自1921年宣布脱离后,外蒙古重回祖国的最新进展 2024 年夏天,蒙古国乌兰巴托的街头多了不少挂着中国牌照的车辆,这些车大多来自内蒙古,车主们借着新开通的跨境自驾游线路,来看看这片与家乡有着相似语言却又截然不同的土地。 这种民间往来在十年前还很少见,那会儿蒙古国对中国游客的签证政策还很严格,街头的路牌也全是西里尔字母,内蒙古来的老人想找人问路都费劲。 如今不一样了,2024 年年初,蒙古国宣布对中国公民开放落地签,跨境公路的通关时间也从原来的 4 小时缩短到 1 小时。 光是 2024 年上半年,从二连浩特口岸入境蒙古国的中国游客就比去年同期多了一倍还多,其中八成来自内蒙古,有人说这是两国关系升温的信号,也有人觉得,不过是蒙古国想靠旅游赚点钱。 毕竟这几年蒙古国的经济不太好,2023 年的 GDP 还不到内蒙古的十五分之一,年轻人找工作越来越难,不少人跑到中蒙边境的工厂打工,一个月能挣到在乌兰巴托两倍的工资。 蒙古国的政治风向这些年也有些变化。 2024 年总统选举时,两位候选人都提到了要加强对华合作,其中一位还特意用传统蒙古文发表了竞选演讲,说要让蒙古国的孩子重新认识自己的根。 这种表态在以前是很少见的,要知道在 2010 年前后,蒙古国的政府文件里几乎见不到传统蒙古文,连钱币上印的都是西里尔字母。 不过当选之后,这位总统也没立刻推出什么激进政策,只是在政府官网加了传统蒙古文的版本,还跟内蒙古的几所大学签了合作协议,让蒙古国的学生能去那边留学。 有人觉得这是在为 “回归” 铺路,但更多人觉得,这不过是蒙古国在大国之间找平衡的手段。 就像他们一边跟中国搞经济合作,一边又在 2024 年邀请美国国务卿访问,还答应跟美国搞什么 “稀土开发合作”。 这种左右摇摆的态度,其实跟蒙古国的地理位置有关,夹在中俄两个大国中间,想完全倒向哪一边都不现实。 边境上的变化更能说明问题,2024 年秋天,中蒙边境的满都拉口岸新开通了一条跨境铁路,专门用来运输蒙古国的铜矿。 这条铁路是中国公司帮忙建的,蒙古国出土地,中国出技术和资金,建成后蒙古国的铜矿运到中国的成本能降低三成,通车那天,两国的官员都去了现场,蒙古国的代表还用不太流利的中文说了句 “合作共赢”。 附近的牧民也挺高兴,铁路沿线建了不少临时的休息点,他们可以在那里卖点奶制品,生意比以前好多了。 不过这种合作也有争议,蒙古国国内有人说这是 “出卖资源”,还有人担心铁路修通后,中国的影响力会越来越大。 其实这种情况在其他地方也见过,比如中亚的哈萨克斯坦,这些年一边跟俄罗斯保持着传统友谊,一边又跟中国搞能源合作,还加入了上合组织,就是想在大国之间求生存。 蒙古国现在走的路,跟哈萨克斯坦有点像,只不过它的体量更小,底气也更不足。 民间的想法就更复杂了,在乌兰巴托的市场里,卖衣服的摊主会主动用中文跟中国游客打招呼,说自己的货是从呼和浩特进的。 但要是问起对 “回归” 的看法,他们大多会摇摇头说 “没想过”,有人觉得现在这样挺好,能赚到钱就行,也有人担心真要是合并了,自己的生活会变糟。 内蒙古的牧民去蒙古国走亲戚,聊得最多的还是草原的沙化问题,说不管分不分家,先把草场保护好才是正经事。 这种民间的往来没什么政治色彩,更多的是生活上的互相帮衬,比如蒙古国的牧民会把马卖给内蒙古的马术俱乐部,内蒙古的兽医会去蒙古国给牛羊看病。 2024 年蒙古国的一项民调显示,有 42% 的人支持加强对华合作,但只有 11% 的人认为应该 “回归”,剩下的人都觉得保持现状最好,这个数据其实挺能说明问题,老百姓关心的不是政治归属,而是日子能不能过好。 最近还有个新鲜事,蒙古国的电视台开始播内蒙古的电视剧了,不是什么政治宣传片,就是些讲牧民生活的故事,用的都是传统蒙古语,蒙古国的观众看得津津有味。 有人在网上留言说,原来内蒙古的牧民现在都用无人机放羊了,跟自己印象里的生活完全不一样,电视台的负责人说,以后还会引进更多内蒙古的节目,让两国的老百姓多了解了解彼此。 这种文化上的交流,比政府间的协议更能拉近人心,就像几十年前,两岸的人也是先通过台胞探亲、电视剧交流,慢慢消除隔阂的。 不过蒙古国的情况更复杂,毕竟中间隔着几十年的不同发展道路,想一下子消除差异很难,说到底,外蒙古会不会重回祖国怀抱,不是一两件事能决定的。 现在能看到的,是两边的联系越来越多,从做生意到走亲戚,从文化交流到边境合作,这些点点滴滴的变化,或许正在悄悄改变着什么,至于未来会怎么样,谁也说不准,只能慢慢看下去。

秦北汉

蒙古及前朝的匈奴侵略统治欧洲长达数百年,也把先进的中国四大发明,和阿拉伯先进的数学、天文等等带到落后的欧洲,欧洲西洋古典音乐基础的“八音节”,就是蒙古征服欧洲带去的。蒙元时期横扫欧亚,打通世界上所有地域、民族、商业、文明、宗教等等壁垒,使得改变世界的东西方丝绸之路兴盛。落后的欧洲人才用上了茶叶、丝绸、陶瓷等来自世界第一发达国家---中国的这些高档货,中国古代科技更是让欧洲人开了眼界。蒙古人侵略统治欧洲几百年,也把世界上所有好东西带到欧洲,才给落后的欧洲带来文艺复兴的种子,诞生工业革命。人类科技靠积累,而知识积累靠记录。而中国四大发明的活字印刷术解决了全人类对知识的记录问题。上世纪最先进的机械打印机是美国制造的,拆开后仍与中国古代活字印刷术雏形一样。人类科技是接力棒传递的,中国是古代世界第一发达国家,贡献改变世界的四大发明和横跨中欧的古丝绸之路东西方交流商业之旅,欧洲贡献工业革命,美国贡献好几次新产业革命,现在正重新回归世界第一的中国将再次向世界贡献量子在内的新科技产业革命和实现人类命运共同体的人类更高层次的发展目标。

秦北汉

元朝时,蒙古人带着汉族、高丽族兄弟在征服日本的战斗中,永远倒在了那里!血洒疆场,魂归故土!

秦北汉

注意!汉族是人口上的主体,但中国少数民族是国土面积上的主体。是蒙古元朝和满洲清朝将中国所有历史疆域统一成一个完整中国做出了重要历史贡献。汉族同胞从未完全统一过中国所有历史疆域。主体有很多种,但不管哪一种主体,都要服从中国及中华民族这个“整体”。主体服从整体。在中国及中华民族整体内,各民族不分大小都是平等的,不能厚此薄彼。

秦北汉

好好看看1939年外蒙古骑兵大杀日寇骑兵。

秦北汉

辛亥革命导火索,川汉铁路保路运动领导人,爱国的四川总督蒙古人锡良。。

秦北汉

亮剑李云龙原型王近山将军是蒙古人。王建安将军也是蒙古人。

秦北汉

蒙古是北方游牧民族集大成者,也包括林中百姓。匈奴,鲜卑,柔然,契丹,蒙古是一脉相承的。阿尔泰,图瓦,卡尔梅克,布里亚特等等,都是蒙古部落。

秦北汉

一些人的心里格局跟蒋光头一样太小了,国人不光是要树立中华民族整体概念,注意不是只有汉族,汉族是子集,中国及中华民族才是母集才是完整中国。而且,中国5000年已经实现中华民族共同体,下一步通过一带一路实现欧亚共同体,最终实现由中国领导的人类命运共同体。

秦北汉

我国反对国民党反动派分裂中华民族的大汉族主义。何况,这个问题远在黄帝打炎帝时代早就解决了!这都是中国古代内战。中国《宪法》写的很清楚,中国56个民族都是中华民族都是中国人。要分清楚是中华民族内部问题,还是像小日本这样的中华民族以外的外敌,否则容易当配合美国日本分裂中华民族的蠢汉奸!比如岳飞是中国汉族抗金英雄,但,宋、金、蒙古等等都是古代中国范围内的政权属于中国古代内战。而小日本从来不是中国这片古老土地上的历史成员,中国及中华民族里从来没有小日本大和族,中国各民族抗日属于中国及整个中华民族抵抗外敌。

秦北汉

中国及中华民族历史,是中国这片古老土地上所有民族建立的所有朝代的集合。汉史,辽史,金史,西夏史,吐蕃史,蒙古史等等都是子集,中国及中华民族历史才是母集才是完整中国。

秦北汉

中国元朝蒙古人、汉族同胞、高丽同胞一起,中国对小日本本土唯一一次直接侵略:---元军袭来(日本蒙古山之祀)。 若不是两次台风,忽必烈的蒙古大军早就灭了小日本。台风中仍有少数元军登陆日本本土碾压式屠杀倭寇,并在初期数次大捷!在骁勇善战的蒙古军队面前,矮小的倭寇不堪一击。但台风中登陆的元军数量有限,终因缺食物、淡水、寡不敌众,在杀死无数日寇后,永远躺在了异国他乡!元军在日本本土登陆地点: 日本福冈九州北部蒙古山。

秦北汉

网上一些挑拨离间的小编是台湾水军!正是台湾蒋匪分裂台湾、出卖外蒙古同胞,你还有脸歪曲中国古代内战来挑拨中华民族各民族矛盾?!科学换位思考!小编应该多报道美国、日本残酷的历史内战,有利于分裂美国、日本,挑拨离间美国和日本各民族矛盾!为中华民族复兴,扫除障碍!小编加油!!!

秦北汉

科学换位思考!一些小编应该多报道美国、日本残酷的历史内战,有利于分裂美国、日本,挑拨离间美国和日本各民族矛盾!为中华民族复兴,扫除障碍!小编加油!!!

秦北汉

武汉大会战中击毁多架日本军机、英勇殉国的中国海军一代名舰“中山舰”的舰长---蒙古人萨师俊。。。

秦北汉

外蒙古是中华故土,跟香港澳门台湾一样都是近代被外国列强抢走的中国母亲的孩子。当初,是蒋介石签约《中苏友好条约》出卖外蒙古同胞的,台湾也是蒋介石分裂的,至今没有回归中国 ! 蒋介石才是中华民族真正历史罪人!大家搜视频《李敖谈蒙古国独立内幕:蒋介石出卖外蒙,是中华民族的罪人!》铁证如山。。。。

秦北汉

要用科学动态运动发展的眼光看问题。毛主席的《矛盾论》指出,不同时期矛盾不同。现在中国主要矛盾是美国,而不是俄罗斯。中国和俄罗斯要联合起来抵抗美国。一定要分裂美国!

秦北汉

孙中山先生才是正统国民党,蒋光头是篡夺革命果实的亲日的反动派。。。

秦北汉

很多人眼光狭隘,他们忘了,中华民族母亲河长江、黄河都是发源于中国少数民族地区,并流经整个中国境内,中国56个民族都是中华民族都是中国人。

秦北汉

现在挑拨造势捣乱的是美日及台湾1450汉奸挑拨中国各民族团结的舆论战,因为必须是当年出卖外蒙古同胞的签字方所谓法人台湾先回归,按照法理,然后才是外蒙回归中国。

秦北汉

世界大国都是多民族组成的国家,中国有古代内战在世界上都很常见。 中国56个民族组成中华民族大家庭是一家人,都是中国人。汉族与中国其他少数民族一样,都是子集,中华民族才是母集。 每个民族都自称我族,中国意义的我族是指中国56个民族组成的中华民族,中华民族才是中国意义的我族,中华民族才是完整中国。世界大国都是多民族组成的国家,网络上那些别有用心的人想分裂就去分裂美国啊!加油!

秦北汉

若不是两次台风,忽必烈的蒙古大军早就灭了小日本。

秦北汉

当初,是蒋介石签约《中苏友好条约》出卖外蒙古同胞的,台湾也是蒋介石分裂的,至今没有回归中国 ! 蒋介石才是中华民族真正历史罪人!大家搜视频《李敖谈蒙古国独立内幕:蒋介石出卖外蒙,是中华民族的罪人!》铁证如山。

秦北汉

必须台湾这个当年签约的所谓“法人”先回归中国,按照法理,然后才是外蒙古回归中国。蒋光头才是中华民族真正历史罪人。。。

秦北汉

亮剑原型王近山将军是蒙古王爷也先不花后裔,王建安将军也是蒙古人。。。

秦北汉

小日本占领汉地,幸亏中国少数民族巨大地盘国土面积战略纵深使整个中华民族进入持久战拖垮小日本。。。现在美国日本收买的台湾汉奸水军发帖挑拨中国各民族团结,妄想配合美国日本分裂中华民族。。。

秦北汉

中俄蒙早就达成战略共识,共同玩弄美国佬等西方。。。

秦北汉

中国著名黄麻起义中,《亮剑》原形王近山,以及王建安将军,系蒙古王爷也先不花后裔。

秦北汉

毛主席的《矛盾论》指出,不同时期矛盾不同。现在中国主要矛盾是美国,而不是俄罗斯。中国和俄罗斯要联合起来抵抗美国。一定要分裂美国!

秦北汉

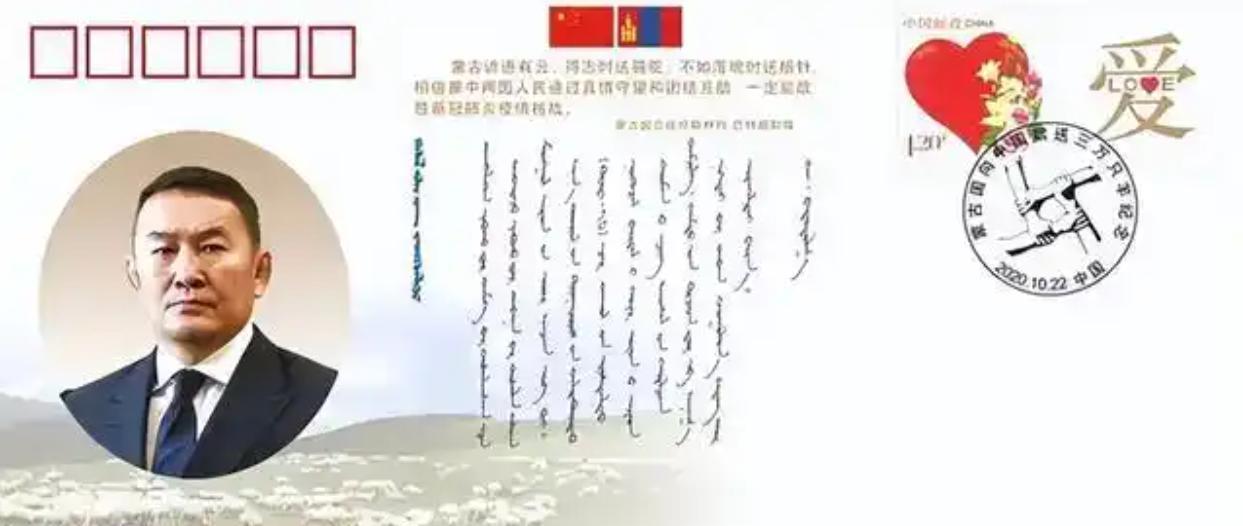

此次新冠疫情中,外蒙古向中国湖北武汉援助30000头羊。

秦北汉

华夏族里既有汉族前身,又有中国其他民族前身。现在用中华民族范畴更好 !!!

秦北汉

亮剑原型王近山将军是蒙古王爷也先不花后裔,王建安将军也是。。。

秦北汉

一些人概念模糊容易犯大汉族主义错误,是因为不知道汉之前的中国历史。汉之前的中国历史是,华夏族里既有汉族前身,又有中国其他民族前身。汉族是子集,华夏族和中华民族才是母集才是完整中国。华夏族集团是中国本土多个原住民民族的集合,是中华民族56个民族绝大多数的前身。随着中国俄罗斯族等等为保卫中国边疆立功并做出重要历史贡献的一些非本土原住民的民族被中国接纳入56个民族之中,所以,现在用中华民族范畴更好!!!

秦北汉

中国著名歌曲《梦驼铃》背后,就是讲述外蒙古同胞被蒋光头出卖,中国“海棠叶”不在。外蒙古是中华故土,跟香港澳门台湾一样都是近代被外国列强抢走的中国母亲的孩子。当初,是蒋介石签约《中苏友好条约》出卖外蒙古同胞的,台湾也是蒋介石分裂的,至今没有回归中国 ! 蒋介石才是中华民族真正历史罪人!大家搜视频《李敖谈蒙古国独立内幕:蒋介石出卖外蒙,是中华民族的罪人!》铁证如山。。。。

秦北汉

注意中国历史何止汉的2000年!中国5000年,汉才2000年,怎么能像小编发帖和台湾1450汉奸网络水军那样挑拨中国各民族团结呢?何况汉的2000年之前,中国还有3000历史里,汉的祖先还没有被后来人为划分而和中国其他民族的祖先一起共同在中国这片古老土地上生活和交融。所以在汉族形成之前的历史是《汉藏语系、汉藏同源》 、蒙古前朝是匈奴,而匈奴乃天之骄子,中华正统。。。另外,史记,匈奴者,夏之后裔。。。中国56个民族绝大多数的原住民古老民族的前身都是如此。也就是说中国56个民族的祖先绝大多数都是在汉族形成之前就在一起了,早就是亲戚民族,这是分子人类学的证据,基因里互相你中有我我中有你,中国古代都是绝大多数属于“亲戚民族集团之间打内战”的关系然后融合一个国家。。。你说你分胡汉,为汉独尊,厚此薄彼,不就变成配合美国日本分裂中华民族的蠢汉奸?!

秦北汉

现在西方有个分裂中国的阴谋是,宣传辽金元特别是蒙古族不是中国人,汉族才是中国人。因为蒙古元朝西征欧洲,统治欧洲长达数百年之久,是傲慢的欧洲人的耻辱 ! 如果把元代蒙古历史与中国分开,他们在精神上就可以认为蒙古统治欧洲把欧洲人当奴隶,只是野蛮人胜利的偶然事件。 但是,元朝蒙古属于中国东方文明历史一部分时,那么,蒙古西征就变成了历史璀璨的东方文明,对欧洲西方文明的绝对碾压 ! 这对傲慢的欧洲人是奇耻大辱 ! 这就是中国东方文明的中华民族的民族自信心! 但是西方人和汉奸,就是要阴谋在精神上打压我们中华民族的民族自信心! 说蒙古元朝不是中国,中国少数民族是驱除鞑虏蛮夷的对象,不是真正中国人,从而分裂中国。这是他们的阴谋,而一些蠢汉奸也跟着被洗脑附和。另一方面,西方伪造历史,仿造中国古代编年史伪造西方历史建筑和文献,碳14追踪,欧洲古代史诗和古建筑证据都是假的,是想洗刷工业革命前东方文明碾压西方的耻辱,想在精神上压制东方中国的璀璨文明历史。

秦北汉

中华民族内部都是我族。。。中华民族里面有蒙古族、满洲族,就是没有挑拨中国各民族团结的小日本大和族。小日本作死!赶快沉岛殉葬。。。

秦北汉

北元达延汗也是黄金家族,蒙古大的部落几乎都有黄金家族通婚融合统治。。。

秦北汉

汉族不等于中华民族,汉族不等于中国。中国56个民族组成的中华民族,才是完整中国。连汉族古代也不是一开始就是汉族的,而是中原诸部落,南蛮部落,东夷部落,北狄部落,西戎部落,慢慢融合成汉族。其他中国少数民族也是一样的,由很多部落,慢慢融合成55个民族,加上汉族,中国一共56个民族组成中华民族大家庭。才是完整中国。因为,中国56个民族在历史融合中,都将各自民族的族群人口和世代生活的土地,都融合并入了中华民族,并入中国。56个民族组成的中华民族,才是完整中国。所以,与古代汉族“非我族类其心必异”的“我族”不同,中国概念的“我族”是指56个民族组成的“中华民族”,“中华民族”才是“我族”,才是完整中国。

秦北汉

一些西方反华势力收买的台湾1450汉奸网络水军发帖挑拨民族矛盾,阻止外蒙古回归中国。他们还想把中国55个少数民族和边疆土地搞分裂后,只剩下中原汉族了,再挑拨你是河南的,我是湖北的,按照秦国,赵国,燕国,楚国,鲁国,魏国,,,,南蛮 东夷 北狄 西戎 来肢解汉族。总之,他们想把中国56个民族组成的中华民族,肢解成欧洲一样的多个小国,这样对霸权主义国家永远够不成威胁。大家不要上当!

秦北汉

辽金元(蒙古)是中国历史重要组成部分。蒙古元朝首次将中国所有历史疆域统一成一个完整中国并实现中国版图最大化做出了重要历史贡献。中国56个民族不是谁融合了谁,而是像科学上的作用力与反作用力互相作用一样,是互相融合的。普通话是胡语和汉语融合的、国粹京剧是多民族多剧种融合的、中国民乐团很多乐器是胡琴。。。元朝的元,取自中国汉族道教《易经》大哉乾元,大元。蒙元时期蒙古大力扶持中国汉族道教,武昌长春观是成吉思汗赏赐丘处机兴建道教十大丛林而建,蒙古索永布也有道教太极图。中国的省,是蒙元时期真正推行的行省制沿用至今,蒙古人吉当普重修了都江堰造福百姓,蒙古人推行行省制为中国古代封建社会中央集权管理做出了历史贡献。。。中国56个民族互相融合在一起形成中华民族大家庭是一家人。

秦北汉

我们在反击台湾汉奸挑拨中国各民族团结的贴子,而网监里的内鬼却在屏蔽我们反击内容,请上级部门严查内鬼 !!!

秦北汉

中国56个民族组成中华民族大家庭,组成完整中国。56个民族都为整个中华民族、整个中国做出了历史贡献。以蒙古族为例,若没有蒙古族,今天的很多地盘都不是中国的: 蒙古征服了西藏,新疆,青海,甘肃,宁夏,大理等等地盘,并在历史融合进程中,将这些统治的地盘并入大清版图,为中国版图向西扩张,做出了历史贡献!

秦北汉

大家查!朱元璋后来都改错,承认元朝蒙古是中华正统王朝,孙中山也把“驱除鞑虏”赶走蒙满的错误纠错改为“五族共和、中华民族”!一些水军为什么不改?你是真糊涂,还是配合美国日本分裂中华民族的蠢汉奸?!

秦北汉

孙中山先生才是正统,蒋光头是篡夺革命果实的亲日的反动派。。。

秦北汉

外蒙古、图瓦、阿尔泰、卡尔梅克、布里亚特等等都是我们的同胞。以外蒙古为例,外蒙古是我们的同胞,就像香港、澳门、台湾一样,是外国列强趁中国虚弱时,强行从祖国分离出去的。当初是蒋介石为了换取苏联出兵打日本,作为交换条件同意苏联要求承认外蒙古独立,将外蒙古这个家人抛弃的。蒋介石签约《中苏友好条约》出卖外蒙古同胞,蒋介石才是历史罪人。外蒙古人至今有些人恨我们就是因为当初国民政府为了换取利益出卖外蒙古这个家人。而且,除了被苏联控制的少数外蒙古贵族外,大多数外蒙古贵族和外蒙古人民不愿意分裂,当时为了反抗苏联分裂,外蒙古人用还是冷兵器的武器对抗苏联先进热兵器,结果苏联杀死了20万外蒙古人,占当时200万外蒙古总人口的十分之一,在爱国上蒙古人比普通国人更爱国。战死了那么多蒙古人,外蒙古誓死不愿并入苏联,然而蒋介石国民政府又签约将外蒙古分离,伤了外蒙古同胞的心,这才是真相。希望祖国强大后,能使外蒙古这个家人回归祖国。

秦北汉

很多伟大科学家、文学艺术家、军事政治家都是蒙古人或有蒙古血统,如中国的著名科学家李四光、萨本栋、巴玉藻等等、蒙古血统的条件反射的巴浦洛夫、化学元素周期表的门捷列夫、大文豪《白净草原》屠格涅夫等等、以及斯大林、列宁都是蒙古血统。。。

秦北汉

汉朝之前没有汉人一说,且汉朝之前中国56个民族的祖先就已经世代在这片土地上世代生息繁衍了。比如,你好好看看内蒙古8000年前兴隆洼文化、7000-6000年前的内蒙古赵宝沟文化、6000-5000年前的内蒙古红山文化。。。注意:中国包括中原、东北满洲、黄土高原、蒙古高原、青藏高原、云贵高原、历史海域等等。总之,长城内外均是中国,汉族中原只是中国一部分,汉族中原王朝和中国历史上的辽金元王朝一样,都只是中国历史一部分。

秦北汉

世界上哪里有混乱,哪里背后就有美国佬的黑影。。。切记!!!美国佬挑拨俄乌、挑拨中国周边动荡,目的是破坏中国的一带一路、阻止台湾外蒙古等等中华故土回归。。。外蒙古是中华故土,跟香港澳门台湾一样都是近代被外国列强抢走的中国母亲的孩子。当初,是蒋介石签约《中苏友好条约》出卖外蒙古同胞的,台湾也是蒋介石分裂的,至今没有回归中国 ! 蒋介石才是中华民族真正历史罪人!大家搜视频《李敖谈蒙古国独立内幕:蒋介石出卖外蒙,是中华民族的罪人!》铁证如山。。。。

秦北汉

中华民族历史是56个民族共同书写! 汉族只是中国及中华民族组成部分。不要有大汉族主义错误思想,科学换位思考,是后来中国的广大少数民族地区帮助分担养活了汉族地区过剩的人口负担才对。中国56个民族不分大小都是平等的,汉族只是中国一部分,不能代表整个中华民族,人口多是现在,古代汉族人口并不多,何况汉族地盘小,历史上统一中国所有历史疆域的是元朝蒙古和满洲清朝,汉族同胞从未完全统一过中国所有历史疆域。中华民族文明不等于汉文明,中华民族有56个民族的文明,人民币上5个民族文字,走进人民大会堂的不止汉族代表,而是中国56个民族的代表。汉族古代人口并不多,解放前全国才4万万同胞,中国古代就没有少数民族一说。何况汉族地盘小,中原的主人是蚩尤等民族,而不是炎黄,黄帝本身就是半个游牧民族。是炎黄打跑了中原的蚩尤等民族才占领中原的。另外,现代汉语虽带汉语二字,其实是为了适应中国56个民族共同掌握和学习现代科技进行改革的通用文字,比如哥是胡语,兄才是汉语;床是胡语,榻才是汉语。中国民乐团很多是胡琴,普通话更是胡语汉语融合的,国粹京剧也是多民族多剧种融合的。。。历史上中华民族文化早就互相融合了,根本不止汉族一家。

秦北汉

现在是美日等西方舆论战发帖挑拨要你们恨外蒙古同胞的,阻止中华故土回归中国,台湾汉奸也参与发帖抹黑外蒙古,为蒋光头出卖外蒙古的历史罪行洗白。外蒙古是中华故土,跟香港澳门台湾一样都是近代被外国列强抢走的中国母亲的孩子。当初,是蒋介石签约《中苏友好条约》出卖外蒙古同胞的,台湾也是蒋介石分裂的,至今没有回归中国 ! 蒋介石才是中华民族真正历史罪人!大家搜视频《李敖谈蒙古国独立内幕:蒋介石出卖外蒙,是中华民族的罪人!》铁证如山。。。。

秦北汉

要讲科学,中国历史上400毫米降雨带将中国分成南农耕、北游牧,但都是中国。而炎黄里的黄帝,恰恰处于中国历史上400毫米降雨带北部的游牧区一带。而且科学的讲,历史上这条400毫米降雨带是动态移动的,附近的农耕、游牧部落随着气候变化也是互相转换的,根本不是固定不变。中国5000年历史,而划分汉族才2000年,汉族形成之前的3000多年里,中国胡人和中国汉人的祖先早就是中国这片古老土地上的原住民,互相有融合,原住民之间战争属于中国古代内战,和像小日本这样的中华民族以外的外敌完全不同,小日本从来不是中国这片古老土地上的原住民,中华民族里从来没有小日本大和族,小日本是妄图灭亡中华民族,这跟中国古代原住民之间的改朝换代完全不同,分不清楚中华民族内战和中华民族以外的外敌的人,容易当配合美国日本分裂中华民族的蠢汉奸。分子人类学证明,中国56个民族基因上绝大多数都是你中有我我中有你的关系,这才是科学!科学换位思考,刘邦也有可能是游牧人后代。

秦北汉

大家别上小日本当了。“崖山之后无中华”是小日本想分裂中国56个民族组成的中华民族大家庭,以及想洗白侵华罪行把侵华罪行往中国古代内战上靠而编的阴谋。世界大国都是多民族组成的国家,中国有古代内战在世界上都很常见。但小日本根本不是中华民族56个民族里面的。历史上中国这片土地上很早就有56个民族在此生息繁衍,互相发生内战,最后融合,中国这片土地自古就是56个民族共同的“历史舞台”。每个民族都自称我族,而中国意义的我族是指中国56个民族组成的中华民族,中华民族才是中国意义的我族,中华民族才是完整中国。 而小日本从来就不是中国这片土地上,不是中华民族这个历史大舞台上的成员。右翼小日本至今对侵华罪行不认错,必受严惩,血债血偿!

秦北汉

默许用自己舰队强大武装力量支持武昌起义的中国海军最高统帅蒙古人萨镇冰。。。