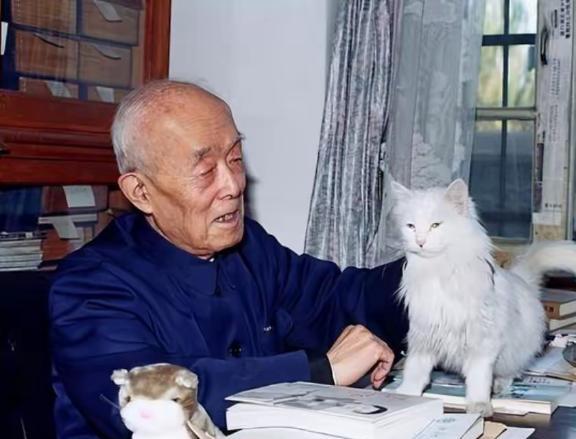

两次患癌却能活到98岁,季羡林告诫:人到晚年,拖垮身体最快的方式,不是抽烟、喝酒,而是常做这2件事情。 季羡林,国学大师,两次罹患癌症,却活到98岁高龄。他一生坎坷,战乱求学、异国漂泊,却从不抱怨命运。他的长寿秘诀是什么?并非昂贵的保健品,也非刻意的锻炼,而是简单却深刻的生活智慧。他告诫世人,晚年最忌讳的两件事,远比抽烟喝酒更伤身。这两件事究竟是什么?如何在平凡中孕育长寿的奥秘?让我们走进他的故事,探寻那份通透的人生答案。 季羡林1911年出生于山东清平县一个贫寒农户家庭,幼年生活清苦,家中仅靠几亩薄田维持生计。私塾教育是他启蒙的起点,艰难的环境并未阻挡他对知识的渴求。战乱年代,学校常因战事中断,他自学古文诗词,凭借毅力考入清华大学西洋文学系,掌握英语、德语及梵文等语言。1935年,他赴德国哥廷根大学深造,专攻东方语言学,十年寒窗奠定了学术根基。抗战期间,他滞留异乡,物资匮乏却坚持治学。1946年回国后,他任教于北京大学,投身语言学与佛学研究,翻译大量古籍,学术成果丰硕。尽管历经颠沛流离,他始终保持治学的专注,笔耕不辍,奠定了国学大师的地位。 季羡林晚年总结出长寿的智慧,指出拖垮老年人的,不是烟酒,而是“嘀咕”和“闲着没事干”。所谓“嘀咕”,指反复纠结于过往的不顺与苦难。他一生遭遇战乱、颠沛流离,却从不沉湎于抱怨。无论身处逆境,他始终埋头读书、写作,保持生活的节奏。研究表明,长期负面情绪会引发高血压、削弱免疫系统,加速身体衰老。季羡林从不纠结于往事,而是将精力投入学术与创作。他每天清晨开始工作,研读古籍、修改书稿,保持思维的活跃。这种习惯让他在晚年依然精神矍铄,笔力不减。他认为,沉溺于旧事如同给身心套上枷锁,放下执念才能让生命轻盈。 “闲着没事干”是季羡林指出的另一大危害。他晚年罹患胆管癌和肝癌,身体虚弱却从未停止用脑。每天清晨,他坚持阅读、写作,校对书稿或批注古籍,保持大脑的活跃。科学研究证实,适度用脑可延缓认知功能的衰退,促进身体健康。季羡林反对老年人退休后无所事事,认为生活若失去目标,身体与精神都会加速退化。他见过许多同龄人退休后整日闲散,精神萎靡,健康迅速恶化。他则不同,八十多岁仍每日工作数小时,修改文章、回复信件,甚至指导年轻学者。这样的坚持让他在病痛中依然保持清醒,生命力旺盛。 季羡林的养生之道还体现在生活习惯的简朴。他不热衷剧烈运动,认为适度的散步、日常劳作足以保持身体活力。他常在北大校园漫步,脚步缓慢却坚定。饮食上,他从不挑剔,粗茶淡饭、时令蔬菜皆来者不拒。他不迷信保健品,相信均衡饮食更益健康。现代营养学研究支持这一观点,指出多样化、适度的饮食比过分讲究更适合老年人。他总结的“三不”原则——不刻意锻炼、不挑食、不嘀咕——看似简单,实则蕴含深刻的生活哲学。他认为,身体的健康源于内心的平静与生活的充实,心态平和、有所追求,才能让岁月温柔以待。 季羡林九十多岁时,身体因癌症日渐衰弱,仍住在北京大学校医院。他每日坚持写作,完成《病榻杂记》等作品,笔迹工整,思想深刻。病房中,他保持儒雅风度,对医护人员温和有礼。2009年7月11日,他去世,享年98岁。他的离世引发学界广泛悼念,人们感叹他活得清醒而有尊严。他的长寿秘诀,启示人们晚年生活的真谛:不纠结于过往,不让生活空虚,简朴饮食,平和心态,方能让生命在岁月中绽放光彩。 季羡林的长寿之道,值得每一位追求健康的人深思。你是否也曾在“嘀咕”中耗费心力,或因“闲散”让生活失去方向?欢迎在评论区分享你的感悟,或者说说你对晚年生活的规划与思考!