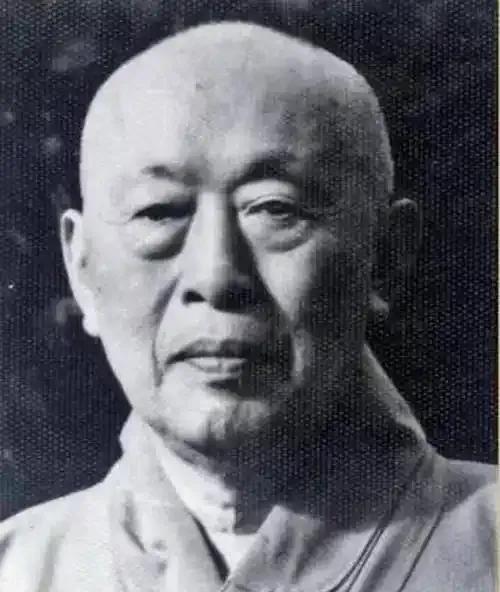

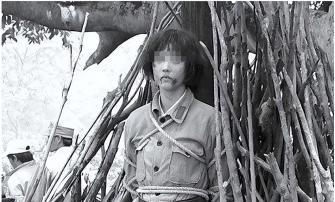

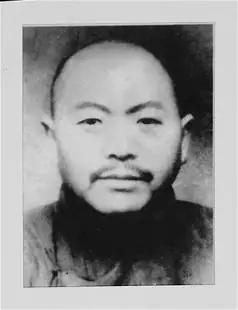

1966年,福建高僧因身份不明被查,无奈坦言:我已为革命牺牲一次 我叫杨道明,是1935年被通报牺牲的闽赣省苏维埃政府主席,我不是特务,我是为革命已经牺牲过一次的人。” 此言一出,在场所有人皆瞠目结舌,审查人员手中记录的笔也停了下来。 审查室的煤油灯晃了晃,杨道明枯瘦的手指攥紧了僧袍下摆。 他望着墙上“坦白从宽”的标语,喉结动了动,那些埋在心底三十年的血与火,突然就涌到了嘴边。 “1935年正月,瑞金失守后,国民党军三个师把闽赣省苏区围得像铁桶。”他的声音带着山民特有的沙哑,却字字清晰 “我和省苏维埃的同志带着赤卫队,在宁化、清流交界的大山里打游击。那时天天下雪,战士们穿单衣,粮食早断了,每天就靠挖冬笋、嚼树皮填肚子。” 最险的是三月在三溪圩的突围。国民党军动用了迫击炮,赤卫队的土枪根本挡不住。 杨道明记得那天清晨,他正组织村民往山洞里转移粮食,哨兵突然喊“白狗子来了”。 他抄起马枪就往村口冲,刚到晒谷场,就看见副省长徐江汉倒在血泊里,胸口还插着刺刀。 “同志们,往枫香岭撤!”杨道明嘶吼着,子弹擦着耳边飞过,掀掉了他的帽子。 他回身扔出最后一颗手榴弹,借着硝烟拉起两个受伤的小战士,往密林里钻。 身后的枪声像爆豆,赤卫队员们喊着“掩护主席”,一批批倒下。等他冲出包围圈,身边只剩四个人,马枪也在肉搏中被打飞了。 他们在山洞里藏了七天,靠融化的雪水和草根续命。第八天清晨,侦查员带回消息:国民党军在村里贴满告示 说“共匪头目杨道明已被击毙”,还挂出了一具穿着他棉衣的尸体——那是警卫员小张,突围时为了引开敌人,抢过了他的棉衣。 “组织上收到的‘牺牲通报’,就是这么来的。”杨道明眼眶红了,“可我们没死绝,就是跟大部队彻底断了联系。 白狗子在山里搜得紧,到处抓‘共匪余孽’,我们四个只能昼伏夜出,往福建方向躲。” 到了六月,另外三个同志相继牺牲——一个病死于疟疾,两个在偷摸找粮食时被民团抓住,砍了头挂在镇口的槐树上。 杨道明躲在山涧里,看着镇口的血字标语,知道自己再也回不去了。 他刮掉胡子,换上破棉袄,假装成逃难的货郎,一路乞讨到了福建光泽。 在光泽的止马镇,他遇到了一位姓曾的老和尚。老和尚看出他身上的伤,没多问,只给了他一件僧袍:“尘世若容不下你 佛前或许能安身。”那天起,闽赣省苏维埃政府主席杨道明死了,多了个叫“馨杨”的僧人。 他在寺庙里一住就是三十年,每天撞钟、念经、种茶。 手上的老茧从握枪变成了握锄,可夜里做梦,总还会回到三溪圩的晒谷场,听见小张喊“主席快走”。 他偷偷藏着一张皱巴巴的苏维埃选民证,缝在僧袍的夹层里,每年三月都会拿出来,对着太阳晒一晒。 “我不是要隐瞒身份。”杨道明抬头看向审查人员,眼神里没有躲闪,“解放后我去县政府登记过 说我曾是苏维埃干部,可人家查档案,说杨道明早就牺牲了,以为我是骗子。后来运动多,我怕给组织添麻烦,就再没提过。” 审查人员翻出尘封的档案,在1935年闽赣省的牺牲名单里,果然找到了“杨道明”的名字,旁边还标注着“英勇就义,尸骨无存”。 再对比他描述的战斗细节,与档案馆里赤卫队的战地日记分毫不差——包括他左肩上被子弹打穿的疤痕,日记里写着“主席负伤仍坚持指挥”。 有人问他,三十年隐姓埋名,后悔吗?杨道明只是摇头:“比起那些真牺牲的同志,我能活着看新中国成立,已经够了。” 他摸了摸僧袍夹层,那里的选民证早就磨得看不清字迹,可他闭着眼都能说出上面的每一个字。 从苏维埃主席到深山僧人,他的“牺牲”不是结束,而是换了一种方式坚守。 那些在战火中失去的同志,那些未竟的革命理想,都被他藏在晨钟暮鼓里,守了一辈子。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表