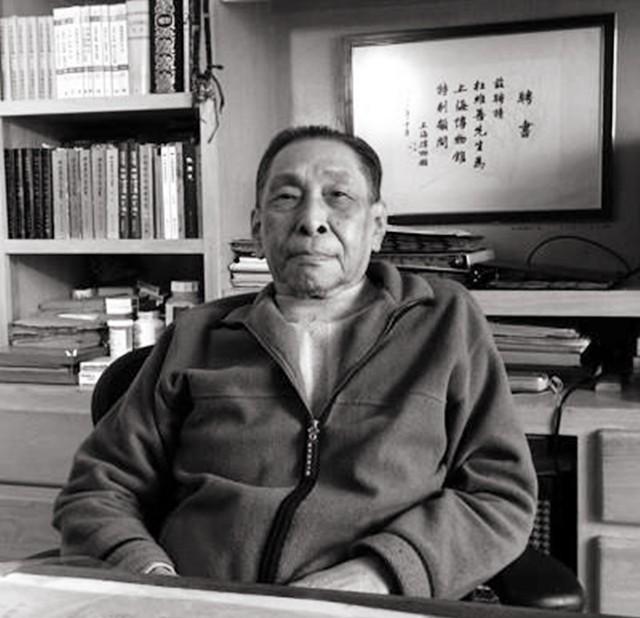

1991年,杜月笙的儿子杜维善来到了北京,想收回父亲当年购置的四合院,然而住户却不认账,并提出如果想收回,就每家给几百万,无奈之下,他只好找上相关部门,那杜维善最后有没有收回房产呢? 杜维善1933年出生在上海,那时候杜月笙正是上海滩的风云人物,手握财富和人脉,家里娶了五位太太,日子过得风生水起。可好景不长,1949年上海解放,杜月笙带着家人去了香港,1951年在那去世。杜家从此没落,辉煌不再。杜维善跟着母亲姚玉兰到了台湾,家道中落,他也没闲着,自己考学读了地质学,后来还跑去澳大利亚深造。为了生活,他干过矿场的苦力,画过地质图,硬是从富家少爷变成了靠双手吃饭的人。回台湾后,他在石油公司当地质师,靠专业站稳了脚跟。后来,他迷上了古钱币收藏,尤其是中亚的古币,钻研得挺深,还成了专家。 1991年,杜维善已经58岁,生活稳定了,心里却总惦记着故土和家族的过去。除了给上海博物馆捐了300多枚中亚古币,他还想把父亲留下的四合院拿回来。这房子是杜月笙当年给孟小冬买的,带着中西风格,挺特别。对杜维善来说,这不光是值钱的地皮,更是他小时候的记忆。可他没想到,这房子早就不是杜家的了。 杜维善带着地契去找住户,满以为有证据在手,事情好办。结果,院子里住了二十多户人家,压根不认他这“老黄历”。有人直接说:“我们住了几十年,这就是我们的家。你想要回去?行,每家给几百万,我们就搬!”按这个价,几十年的通货膨胀加上北京的房价,杜维善根本掏不出这钱。他试着讲道理,说自己有合法地契,可人家压根不听,还嘲笑他拿张破纸就想赶人走。谈了几次,都是一个结果:没钱免谈。杜维善碰了一鼻子灰,只能另想办法。 没办法,杜维善跑去房产管理部门求助。他把地契和身份证明一摆,说明来意。工作人员查了资料后告诉他,地契是真的,但房子的情况早就变了。杜月笙去世后,这房子经过好几手变动,现在的住户是合法入住的,他们也有自己的权利。工作人员建议他私下跟住户谈补偿,但也直说这事不好办。杜维善不死心,又回去找住户谈,结果还是老样子,要么给钱,要么别想。折腾了一圈,他终于明白,这四合院拿不回来了。 四合院的事虽然没成,杜维善也没太消沉。他回了加拿大,继续搞古钱币收藏,研究丝绸之路的历史。后来,他又给上海博物馆捐了1700多枚古币和200多册外文书,2012年还捐了410枚珍稀钱币,包括贵霜金币和萨珊银币。这些东西对研究中亚历史帮助不小。他常说,房子没了就没了,但文化不能丢。这么看,他虽然没拿回四合院,却在另一种意义上延续了家族的印记。 杜维善这一辈子挺不容易。小时候享过福,家里有钱有势;后来家道中落,他靠自己闯出一条路;中年以后,又成了收藏界的名人。他没抱怨过命运,而是踏踏实实做事。2020年,他在加拿大去世,88岁。临走前,他感慨过,时代变了,有些东西拿不回来,但文化和智慧能留给后人。这话挺实在,也挺有分量。 这事说白了,牵扯到历史遗留问题。杜月笙那时候的地契,在当时是合法的,可后来社会变了,政策变了,房子被重新分配,住户也有了合法权益。杜维善拿着一张几十年前的纸,想翻盘,法律上站不住脚。加上住户的态度强硬,他又没那么多钱去填这个无底洞,结局只能是这样。搁谁身上,这事都难办。 杜维善的经历,其实挺能让人思考。个人情感上,他想拿回四合院,是对家族的念想,可以理解。可现实里,时间一长,东西就不是你的了,别人住了几十年,也有感情有权益。这时候,光靠感情喊话没用,得看法律和实际操作。杜维善最后选择放下房产,专注文化传承,也算是个聪明办法。搁现在,这种历史遗留问题也不少,比如老宅子、拆迁纠纷,大家咋看咋办,都有自己的说法。