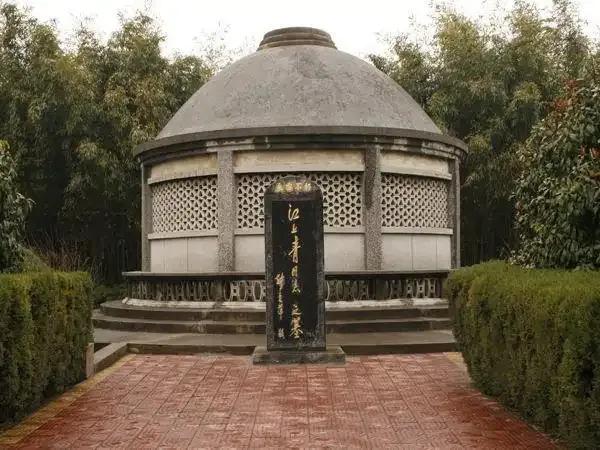

太平天国,程学启降清,趋利避害人之常情,余下的就看自己的造化了。 程学启降湘之事,起于安庆攻守的胶着之际,而曾国荃对这位降将的忌惮,几乎贯穿二人相识的整个过程。 他本人不出自两广,为了名利加入太平天国,跟他一起降清的手下还有一人名叫丁汝昌。 程学启做到了太平天国“弼天豫”,久守安庆北门,麾下三百余众皆是历经战阵的精锐。 安庆作为天京西线屏障,城防固若金汤,尤其北门一带,三道石垒环护,两道护城壕深阔,暗沟与火炮交叉布防,湘军顿兵城下一年有余,始终难越雷池。 然而程学启的投降,加速了陈玉成集团的崩溃! 1861年初,程学启与守城主将叶芸来是亲戚,两人并无矛盾,叶妻妹还嫁给了程学启。 程养母劝其降清,本来就就是为了发达才加入太平天国,至此暗中联络湘军请降,曾国荃虽盼其献城防之秘,却深知太平军惯用诈降之术。 谁能保证他不是假意归降、伺机内应? 这份疑虑,化作了近乎苛刻的防范。 程学启率部抵湘军大营时,曾国荃不许其靠近主营半步,特意在离湘军外壕三里的荒坡划地扎营,令降兵自行搭建帐幕。 营区四周掘出三丈深壕,壕外密布湘军哨卒,昼夜持械巡逻,目光死死盯着营内动静。 每日给养由湘军送来,湘军伙夫挑着食桶至壕边,必用两丈多长的竹竿挑食桶,隔壕递与程学启部。 取食完毕,立即撤去唯一的跳板,绝不让一名降兵靠近湘军阵地。 夜里,湘军营地的火炮炮口皆转向降兵帐幕,稍有风吹草动便鸣炮示警。 如此这般,持续了整整一个月,程学启部虽无异动,曾国荃的戒心却丝毫未减,他私下对幕僚言:“此辈皆是太平军悍卒,若诈降生变,足以坏我攻城全局。” 转机出现在攻打北门外侧石垒的战役中。 1861年三月,湘军猛攻北门第一道石垒,三日不克,伤亡逾千,悍将李臣典部亦折损惨重。 此时程学启自请为先锋,曾国荃虽仍存疑,却无他法,只得应允。 次日黎明,程学启披一件太平军旧号衣,率八十名亲卒冲锋在前。 他对石垒的防御死角了如指掌,令部众避开正面火炮,沿护城壕边缘匍匐前进。 抵近石垒后,掷出捆好的茅草填平壕沟,随即挥刀登垒。 太平军见是程学启,怒不可遏,泼下滚油、坠下巨石,程学启左臂被巨石砸中,骨裂见肉,却仍持刀砍翻两名守军,硬生生在垒上撕开一道缺口。 身后降兵见主将如此,亦奋勇跟上,三百人战至日中,存者仅百余,终破第一道石垒。 此战后,曾国荃的防范稍松,却仍不让程学启靠近核心营区。 待到湘军掘地道抵北门主垒之下,欲以爆破破城时,又遇新难题,石垒内部承重结构不明,若炸点失当,非但破不了垒,反而会暴露地道。 程学启此时献上详细图纸,标注出主垒中心承重石柱的方位,甚至指明太平军火药库的位置,嘱湘军避开。 曾国荃令工兵按图掘进,果然在预定位置触到了石柱。 八月初一夜,地道炸药引爆,轰隆一声巨响,北门主垒崩开丈余缺口,程学启率部第一个从缺口冲入,杀的比湘军还卖力,与太平军巷战至天明,连破两座石垒,兵锋直逼安庆城下。 叶芸来在城中搜得程学启的妻小,斩于北门城头,首级悬于旗杆示众。 程学启在城下望见,目眦欲裂,竟徒手攀上尚未完全坍塌的城墙,斩杀两名守军,状若疯魔。 九月初五,湘军总攻安庆,程学启引兵自他昔日驻守的水门潜入,配合城外的爆破,率先登上城头,打开城门迎湘军入城。 当曾国荃率军冲入安庆时,见程学启浑血污,立在城头,这场攻坚,程学启麾下三百降兵仅剩数十人。 自家妻小亦成刀下亡魂,终以血的代价换来了曾国荃片刻的认可。 安庆破城后,曾国荃论功行赏,仅授程学启“从九品”微职,其部众仍被隔营驻扎,不许与湘军混编。 曾国藩在给曾国荃的信中更明言:“程某勇则勇矣,然其心难测,可使战,不可使近。”久历猜忌,程学启深知湘军终非容身之地。 1862年李鸿章组建淮军,广募勇将,程学启遂主动请调,率部转投淮军,后成李鸿章麾下干将。 程学启投淮军后,凭借悍勇善战迅速成为李鸿章麾下核心将领,其“开字营”更成淮军攻坚主力。 1863年,他随李鸿章驰援上海,连破太平军在苏南的防线,克南汇、金山,直逼苏州。 1864年春,淮军攻嘉兴,太平军守将廖发寿凭坚城死守,程学启亲率敢死队登城。 三月二十九日,他在东门架梯冲锋时,被城上太平军火炮击中左脑,子弹穿颅而出,当即坠城昏厥。部下拼死将其救回营中,延至四月初十,终因伤重不治,时年三十六岁。 程学启死后,清廷追赠太子太保,赐一等男爵,谥“忠烈”,并在其战死之地建专祠祭祀。 李鸿章在奏稿中称其“勇冠三军,智略过人,实为淮军第一悍将”,曾国藩亦在日记中叹“程某虽降将,其忠勇实出湘军诸将之上”。 只是这位以血战功名洗刷降将身份的将领,终其一生未脱“猜忌”阴影,即便死后,清廷仍因其“出身”,未将其牌位入祀京师昭忠祠,仅允地方立祠,也算应了他降清之初的宿命。#太平天国#