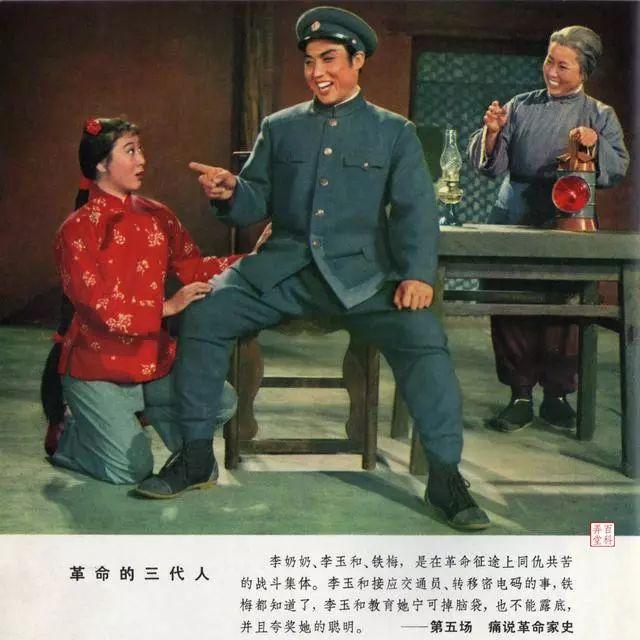

之前那场关于样板戏的争论,就像滚油锅里泼凉水——炸得噼里啪啦。巴金老先生在《随想录》里写的那句“样板戏诞生就带着原罪”,可算捅了京剧圈的马蜂窝。谭派老生谭元寿,就是《沙家浜》里穿长衫甩髯口的郭建光,听说这话气得把茶碗墩得叮当响:“项庄舞剑意在沛公!咱们这些戏台上摸爬滚打的人,难道还分不清什么是真艺术?”当年排演《智取威虎山》,童祥苓往长白山上跑,零下三十度对着雪坡练“打虎上山”,确实付出了无数心血。 后来文艺界也分成了两拨人,一拨拿着放大镜挑样板戏的刺,说这是“工具论”的产物;另一拨老艺人却偷偷把样板戏的曲谱当宝贝藏着,武生名角李少春有回跟人说:“你们嫌《红灯记》太红?那李玉和刑场那段词,搁现在照样能把年轻观众震得嗷嗷叫!”就连整天研究西方戏剧的教授都承认,样板戏把传统戏的“一桌二椅”捣碎了重组,愣是让京剧乐队多了西洋乐器,这种破天荒的组合现在都没人敢玩。 京剧这门艺术从徽班进京算起,到现在已经走过两百多个年头。早年间京剧从雏形到成熟,最关键的就是生行当的兴起。所谓生腔,主要说的是老生、花脸和老旦的唱法,小生不算在内。说到京剧发展,上世纪六七十年代绝对是个绕不开的重要阶段,那时候搞出来的样板戏把京剧现代戏推上了前所未有的高峰。 样板戏对传统生腔的改造主要分两种路子。一种是在老规矩的基础上小修小补,比如《智取威虎山》里杨子荣的唱段,虽然还是传统的西皮二黄,但在板式衔接上做了调整,让唱腔更符合人物性格。《红灯记》里李玉和的唱法也吸收了老旦的腔调,听起来既有传统韵味又有新意。这些改动都不大,但效果很显著。 另一种改法就比较大胆了,完全突破了老规矩。《沙家浜》里郭建光的唱腔就融入了西洋歌剧的主题音乐写法,一个主旋律反复出现,这在传统京戏里是见不到的。《奇袭白虎团》更绝,直接把西洋乐器和民乐混着用,二胡跟小提琴一块儿伴奏,这在过去想都不敢想。还有《海港》里方海珍的唱段,明显能听出革命歌曲的影子,这种跨界融合特别符合那个年代的气氛。 说到具体作品,《杜鹃山》里柯湘的唱腔设计就很典型。传统京剧里旦角很少用这么高亢的唱法,但为了表现革命者的英雄气概,作曲家把老生和花脸的唱法都融了进去。再比如《龙江颂》里江水英的唱段,板式变化特别丰富,西皮二黄混着用,完全打破了老规矩。这些创新现在看来可能不算什么,但在当时都是破天荒的尝试。 那时候搞样板戏真是集中了全国最顶尖的人才。像于会泳、李慕良这些作曲家,都是把看家本领都使出来了。乐队配置也空前豪华,除了传统的京胡、月琴,还加进了管弦乐队。这种阵仗在京剧历史上是头一遭,以后恐怕也很难再有了。虽然现在回头看那段历史挺复杂,但样板戏在艺术上的成就是没法否认的。 人物塑造方面,样板戏也比传统戏更贴近现实。老戏里的角色往往脸谱化,好人坏人一眼就能看出来。样板戏里的人物就丰满多了,像《沙家浜》里的阿庆嫂,既有革命者的坚定,又有普通人的智慧,这种立体化的塑造在传统京剧里是很少见的。 唱腔设计上还有个突破就是打破了行当限制。老戏里生旦净丑各唱各的腔,样板戏就不管这套了。《海港》里方海珍的唱腔既有旦角的婉转,又融入了老生的刚劲,这种跨界唱法在以前是要被老师傅骂的。但事实证明,只要处理得当,这种创新观众是买账的。 虽然现在对样板戏的评价褒贬不一,但它在京剧发展史上的地位是毋庸置疑的。如果没有这段特殊时期的集中攻关,京剧现代化可能要晚很多年。那些艺术家的创新精神,到现在都值得学习。他们证明了一点:传统艺术要发展,既要守住根脉,又要敢于突破。

![我发现了,肖战被偶遇或者被狗仔拍到的最频繁的场景就是饭点和剧场[呲牙笑]。除了拍戏](http://image.uczzd.cn/14328662354311175037.jpg?id=0)

春华秋实

他们是带着个人仇恨和政治目的在评说″样板戏"!“样板戏″的确是一个创新与文艺上一个无法超越的高峰!!江青在这方面的确有卓越的才能和领导者!不管她的反对者承认与否,她所领导下创新的至新无法超越的艺术作品″样板戏"将永远留存在那里!

用户97xxx06

巴金说这话是文人相轻。样板戏如何,应让历史来检验。