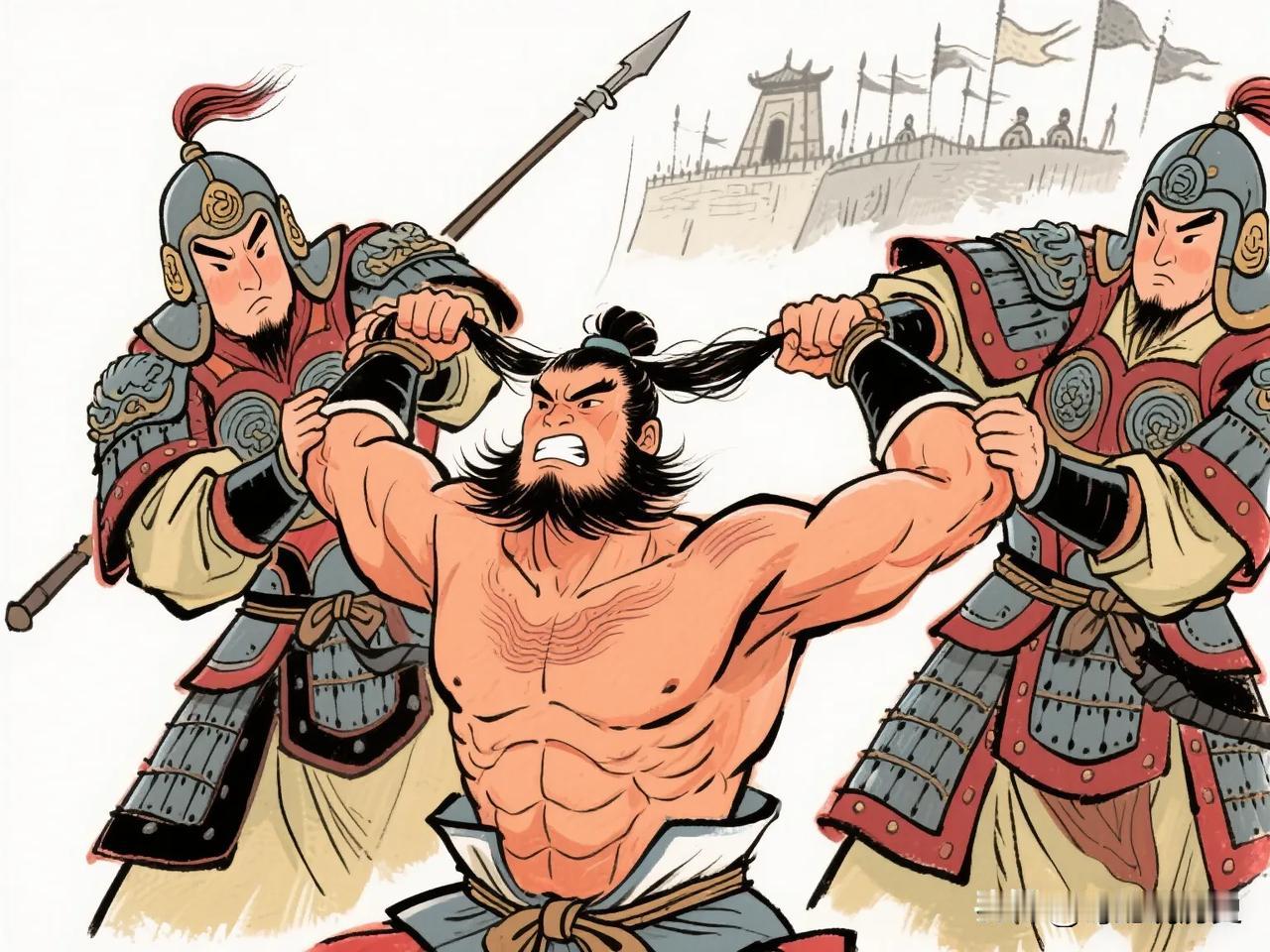

759年,河阳之战,燕军约李光弼单挑,城内唐军无人敢迎战。康英俊大怒,策马出击,让史思明大开眼界,唐军还有如此猛将。 唐军猛将众多,秦琼、尉迟恭、程咬金家喻户晓,成为小说主角。但是,史书也没说他们斩首敌军记录,也缺乏他们独自冲锋陷阵的描述。 说到唐朝猛将,还是最佩服康英俊,此人之勇猛即便是项羽都要心生佩服。那么,康英俊究竟多能打呢? 唐朝左金吾卫大将军,上柱国,清河郡公,开府仪同三司,夏州大都督康阿义的神道碑,对康英俊的英勇形象刻画的淋漓尽致。 康阿义,突厥名将,后投奔唐朝,隶属安禄山麾下。安史之乱时,康阿义逃回来,跟着郭子仪、李光弼平定叛乱,是李光弼的亲信。 李光弼是契丹人,对突厥出身的康阿义十分重视。康阿义知恩图报,与4个儿子一起参与平定叛乱,康英俊是最能打,也是最勇猛的儿子。 757年,借助回纥骑兵帮忙,唐军取得陕州之战大捷,却在邺城遭遇安庆绪伏击,唐军损失了不少兵马。 安庆绪兵强马壮,唐军名将王思礼的后军被燕军击溃,导致李光弼被夹击。李光弼、王思礼很担心魁拔,唐军士气低迷。 李光弼、王思礼都是猛人,却有了畏惧之心,可知此时燕军多强悍。此时,康英俊站了出来,二话不说,与兄弟殁野波发起冲锋,和燕军搏杀。 康英俊兄弟上阵,左冲右突,如入无人之境,敢于阻拦的燕军都被击杀。一番战斗下来,康英俊兄弟击杀、俘虏燕军2千余人,安庆绪只好撤退。 康英俊如此勇猛,让李光弼稳住了阵脚。康英俊兄弟俘获2千人,一人打一千,项羽都要甘拜下风。 不过,康英俊最精彩的表现不是在邺城,而是在河阳。李光弼、史思明在河阳对决,康英俊无疑是最耀眼的存在,原来世上还有如此猛将。 邺城之战的结果,大家都知道,由于唐军缺乏统一指挥,9镇节度使以及60万大军功败垂成。关键时刻,史思明的5万精锐骑兵扭转局势,唐军一败涂地。 史思明第二次叛变唐朝,打垮了60万唐军,也顺带处死安庆绪,自己当了“大燕”皇帝,成为唐军最强大的对手。 唐军兵败,史思明乘势掩杀,攻克洛阳,进而包围河阳。坐镇河阳的将领是李光弼,他刚从邺城败退,所部损失惨重,唐军斗志不高。 李光弼、史思明长期交战,互有胜负,对彼此都十分了解。李光弼退守河阳,史思明也不敢全力进攻,免得重蹈太原之战覆辙。 攻坚作战,史思明没把握击败李光弼,便决定诱敌出击,半路打埋伏。为此,史思明派一万精锐骑兵去河阳,挑战李光弼。 燕军骑兵特别能打,战马质量高,他们瞧不起李光弼。来到河阳城下,燕军将领挑战李光弼,约他出来单挑,一决雄雌。 燕军气势汹汹,阵前叫骂,李光弼十分恼火。李光弼格斗技能一流,如果是史思明前来,李光弼一定会出城,与史思明大战三百回合。 李光弼身份特殊,自然不理会燕军将领,但对方毕竟要求单挑,唐军理应有人迎战,否则就会被瞧不起,也影响斗志。 邺城之战,唐军心有余悸,对燕军有一种说不出的害怕。燕军将领叫骂很久,唐军将领就是没人敢下来,大家都当吃瓜群众,忍气吞声。 史载:“尝随太尉讨思明於河阳,贼骁骑万馀,於中阐城索斗将,莫敢应者。” 燕军气焰十分嚣张,唐军却没人敢迎战,李光弼很为难。此时,李光弼想到了康英俊,康英俊刚外出侦查敌情回来,是合适人选。 康英俊手持长枪,下令打开城门,冲出去与燕军将领格斗。几个回合不到,康英俊一枪刺死对方,顺带斩下首级。 燕军见状,也不讲武德,说好的单挑变成了车轮战。燕军不断派人上阵,轮流跟康英俊单挑,结果都被他刺死,连杀二十多人。 史载:“英俊挺身奔击之,应枪落者二十馀人。” 单挑击杀二十多位将领,这是什么感觉?三国演义中,吕布号称天下第一猛将,也只是连续击杀五位将领,然后是三英战吕布。 5位将领被杀,十八路诸侯胆战心惊,无论是袁绍还是曹操,都选择了低调做人。如果不是三爷张飞上阵,联军更加尴尬,只能坚守不出。 连续击杀二十多位将领,燕军还是不服输,继续派人来挑战。康英俊能打,毕竟是血肉之躯,他也受了重伤,而且不是一般的重伤。 史载:“英俊被枪刺颊,贯喉而出,摆首而去之。” 啥意思呢?康英俊被长枪刺中脸颊,长枪从喉咙贯穿而出。如此重伤之下,康英俊还能转过身来击杀对手,斩下首级。 带着枪伤,康英俊又击杀2人,然后从燕军阵中突围而出,回到河阳城。李光弼很佩服他,果真是壮士,康英俊是难得的猛将。 为了拉拢康英俊,李光弼做主,便把自己的侄女嫁给他,结为亲家。此后,史思明进攻河阳,亲自上阵指挥,康英俊又冲锋陷阵,人马辟易。 史载:“犹杀二人而还,太尉壮焉,遂以从父兄女妻之。” 河阳之战,唐军悍将康英俊把一位猛将演绎的淋漓尽致。此后,天下讨论猛将,首殁野波、英俊兄弟,他们是当代项羽、吕布。 清河郡公神道碑中,康英俊的确勇猛,是李光弼平定安史之乱的得力助手。单纯论勇猛,李嗣业应该不如康英俊,只是李嗣业地位高,名声更大。