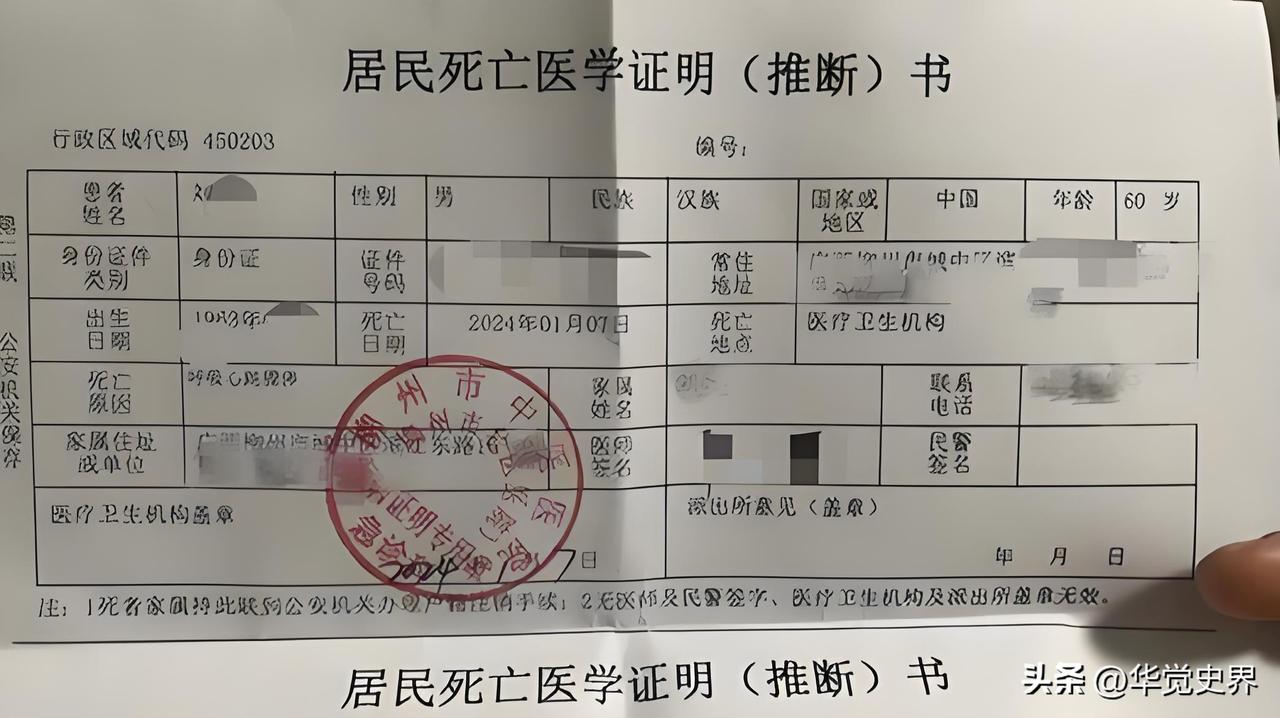

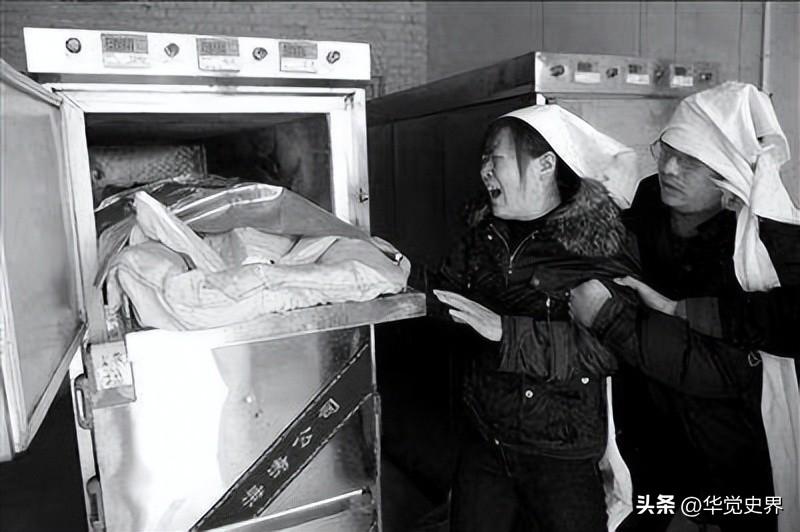

人有生老病死,月有阴晴圆缺,凌晨四点的重庆忠县殡仪馆,白炽灯在雾气中晕出光圈,54岁的王师傅盯着手里的登记表,眉头紧锁。[凝视] “老周家那个,死亡证明还没补来?”这已经是他第三次追问这个问题,三周前送来的遗体,家属早就认领了,也急着要火化,可派出所的证明始终没到位。 王师傅不是故意为难家属,按照《殡葬管理条例》第十五条,火化遗体必须凭公安机关或医疗机构出具的死亡证明。没有这张盖着红章的纸,就算给座金山,炉膛也不能点火。 这种僵持在全国各地的殡仪馆都很常见,家属哭着求,说人都死了还要什么证明?操作员心里也不好受,但规矩就是规矩,谁也不敢越雷池一步。 去年有个包工头拎着二十万现金来到重庆某殡仪馆,说父亲死在工地宿舍,求连夜火化。一看是猝死没开证明,工作人员立刻报了警。后来查明是突发心梗自然死亡,但如果当时妥协了,很可能就放过了刑事案件的线索。 这样的担心不是多余的,2021年湖南就发生过一起案件,杀人犯企图通过火化毁灭证据,正是因为殡仪馆坚持要死亡证明才败露了行踪。 死亡证明这张A4纸,在很多人眼里只是个手续,但它承载的分量远比想象中重。 2014年忠县马灌镇发现一具无名尸,有家属前来认领,声称是走失的亲人。 如果按家属意愿直接火化,悲剧可能就此发生,警方坚持要等正式的身份确认和死亡证明,最后通过DNA比对发现,真正的失踪者其实流浪到了邻县,还活着。 现在全国殡仪馆都联网了,每具遗体对应唯一编码,系统必须录入死亡证明编号才能启动火化程序。这个看似死板的规定,保护的不只是殡仪馆,更是社会秩序。 开不出死亡证明的遗体通常有三类:无名尸、死因存疑、家属纠纷。这些冷柜里的“住客”,牵动着法理人情的敏感神经。 最难受的是看着家属哭,但底线必须守住,王师傅的登记本上记着各种情况:养老院送来的老人因家属对死因有异议;交通事故遗体因赔偿纠纷被搁置……每个数字背后都是活生生的人伦悲剧。 有人质疑这样的规定太冷血,但在一线工作的人清楚,比悲伤更可怕的是程序失守。一旦开了先例,后果不堪设想。 现在的技术已经很先进了,重庆推广的电子死亡证明系统,扫描二维码就能验证真伪,还能看到开具单位、医生签名等详细信息。但再先进的技术,关键还是人的责任心。 夜班的时候最考验人,半夜三更有家属来敲门,哭着说要见亲人最后一面,有的还带着孩子。看着那些泪眼婆娑的脸,心软是人之常情,但手不能软。 王师傅干这行二十多年了,见过各种各样的情况,有钱的想走后门,没钱的想求情,但他始终坚持一个原则:证明不齐,一概不烧。 这不是冷漠,而是对生命的敬畏,每一个生命的终结都应该有清楚的记录,每一次火化都应该经过严格的程序。这既是对死者的尊重,也是对生者的保护。 深夜时分,王师傅终于等到了补办的死亡证明,他仔细核对编码,确认无误后,对同事点点头:“可以通知家属了。” 炉膛点燃的蓝色火焰里,烧掉的不仅是肉体,更是社会对生命最后的敬畏与责任,那张薄薄的死亡证明,承载着法律的威严,也守护着人间的正义。 在这个看似阴沉的职场里,每一个坚持规定的操作员,都是社会秩序的守护者。 他们用职业操守诠释着什么叫做“生死有序”,用坚持告诉世人,即使在生命的终点,规则和尊严同样重要。 这就是为什么有些遗体“倒贴钱也不烧”的真相:不是冷血,而是敬畏;不是刁难,而是责任。 信源: 《殡葬管理条例》(国务院令第628号)、民政部《2022年民政事业发展统计公报》、《重庆日报》2014年3月报道、重庆市民政局官网公告