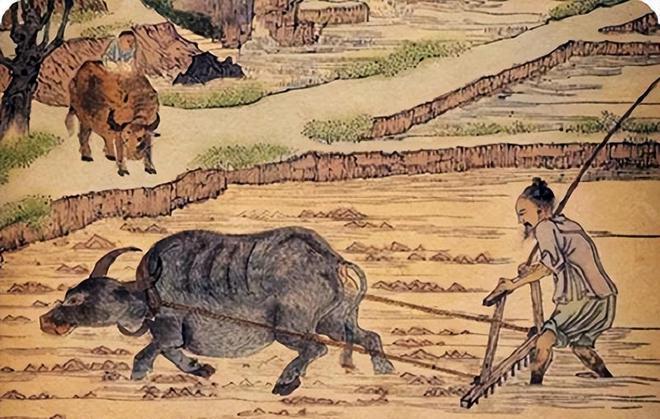

公元1593年,在菲律宾经商的陈振龙花重金买了一根红薯藤,冒死将它偷偷编进了回国商船的缆绳里,这一举动触犯了菲律宾的国法,若被发现,会被处死。 西班牙殖民者在吕宋岛构筑的物种壁垒堪称铜墙铁壁,根据菲律宾国家档案馆记录,16世纪末马尼拉海关对离境船只实行"三层查验制",殖民当局将红薯视为战略物资,私带出境者最高可判死刑。 陈振龙首次尝试将薯种藏于藤箱夹层,被海关识破没收;二次将薯藤编入藤篮,遭西班牙士兵当场焚毁;直到第三次借鉴当地渔民的绳缆防腐工艺,将薯藤绞入浸透海盐的棕绳内部,外敷红土与苔藓伪装成老旧船具,才骗过搜查,这种近乎特工行动的物种引进,比英国东印度公司偷运茶树种子早了两个世纪。 福建巡抚金学曾的执政档案揭示着更深的时代困局,1594年福州府库的赈灾记录显示,持续三年的特大旱灾已导致"饿殍塞道,易子而食",传统作物亩产不足百斤。 当陈经纶将试种成功的红薯呈献巡抚衙门时,金学曾发现这种块茎作物在砂质坡地的产量竟达传统旱稻的40倍,当即颁布《劝种金薯条例》,要求闽中八府二十三县限期推广。 福州乌山现存明代《金薯颂》碑文记载,仅万历二十二年全省红薯种植面积就突破百万亩,救活灾民逾六十万。 这场农业革命的技术细节藏在陈氏家族七代人的接力中,五世孙陈世元编撰的《金薯传习录》披露,最初引种时因不懂窖藏技术,北方薯种越冬成活率不足三成,陈氏族人经二十年试验,创造出"火炕育苗法"——在山东胶州搭建半地下式暖房,用马粪发酵产生地热,使薯苗能在零下环境存活。 这项创新彻底打通红薯北传通道,到乾隆五十年(1785年),直隶地区红薯种植面积已达耕地的17%,成为"京师百万人口仰食之源"(《清稗类钞》)。 人口学权威夏鼐的研究数据最具震撼力:从红薯普及的17世纪初至鸦片战争前,中国人口从1亿激增至4.3亿,其中至少3亿新增人口依赖红薯提供的生存保障。 这种美洲作物与本土农业形成完美互补——水稻需精耕水田,红薯可粗放山丘;小麦惧春旱,红薯耐瘠薄,福建长乐陈振龙纪念馆的生态模拟沙盘显示,同一块丘陵地套种红薯与木薯,单位热量产出是单种水稻的6.8倍。 当代基因测序技术印证着这场引种奇迹的生物学价值,中科院2018年对28省红薯品种的基因溯源发现,现存93%的栽培种都携带与陈振龙最初引进薯藤相同的特异性分子标记,这种遗传单一性揭示出,当年那截不足两米的薯藤,竟成为华夏大地上所有红薯的"亚当",其生物学影响力堪比野生稻的驯化历程。 在福州乌石山先薯亭的鎏金楹联上,"引薯乎遥迢德臻妈祖,救民于饥馑功比神农"的题刻至今闪耀,当游客咬下烤红薯的瞬间,或许不会想到这块橙黄色块茎里,凝结着428年前某个商人赌上性命的决断,以及七代人跨越两个世纪的农业长征。 这种深植土地的传奇,比任何史诗都更具生命力——它不仅在博物馆的展柜里,更在十四亿人每日摄取的两千大卡热量中生生不息。