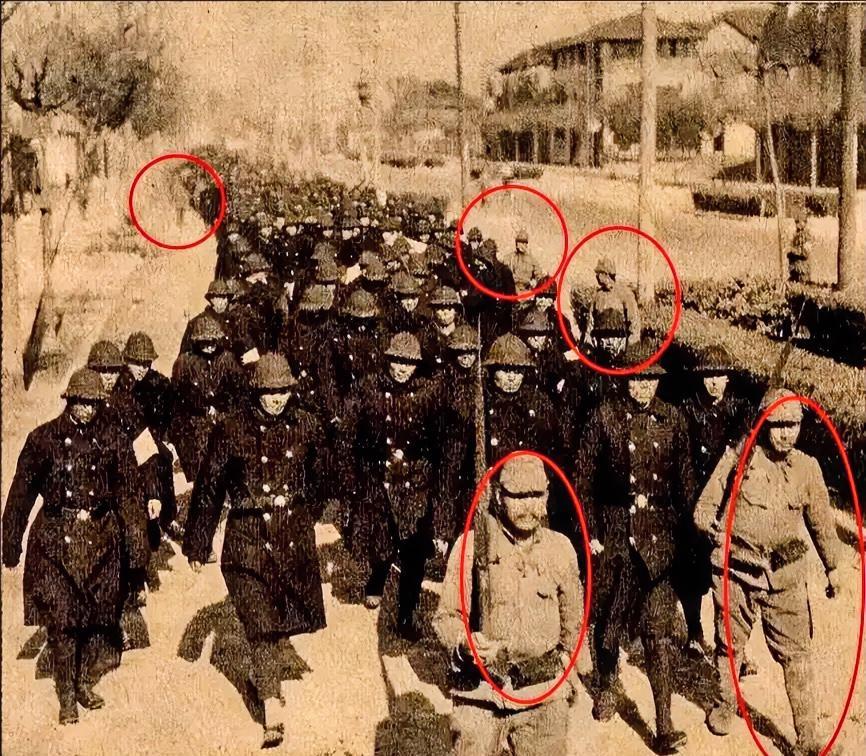

1937年,2000多名中国警察,被6个日本兵押往南京城郊屠杀!有人说:“如果有一个警察反抗,就不会团灭!”可如果了解一下当时的情况,就知道这样的说法太过天真…… 1937年底的南京,城破那一刻,整个地方就全乱套了,战争打到家门口,原本维持秩序的警察,仗没打赢,也成了无头苍蝇。 他们经历了失败的恐惧,很多人身心俱疲,又饥又渴,早就不是平日里那副趾高气扬的样子了,说是惊弓之鸟都不为过。试想一下,身穿制服的警察们,在被突然压倒的情况下,除了恐惧,还有什么能支撑他们?每个人的内心都有着不同的挣扎:对失败的懊悔,对未来的无望,对生死的迷茫。当时的南京,乱成了一锅粥,根本没有秩序可言。恐慌和崩溃让这些原本有着使命感的警察,几乎无法做出理智的反应。他们手无寸铁,周围却是弥漫的枪火声和硝烟味,生死一线之间,谁还敢轻易出头? 你可以想象,一个个警察们,面无表情地被押向郊外,身体和心灵都已经被摧残到了极限。很难说,这些警察是因为懦弱还是因为绝望才没有反抗,但更多的可能是无力。他们不是不想反抗,而是在绝望中看到了自己毫无胜算的命运。手中空空如也,哪怕想奋力一搏,面对的不过是冷冰冰的枪口。 我们总喜欢听那些“如果有一个警察反抗,就不会团灭”的说法,但这样的说法从根本上忽视了那个时候的情形。那种情形,恐怕连电影中的英雄人物都会选择放下武器,默默屈服。战争并非只有鲜血和英勇,更多的是被压迫和崩溃。在这种环境下,一句“反抗”就能改变局势的假设,显得既不切实际,也过于天真。更重要的是,这种想法在某种程度上简化了当时人们的选择,使得那些置身事外的人,更容易以局外人的身份做出评判,却没有真正理解当时的艰难和绝望。 对于这些警察来说,战斗已经不仅仅是物理上的冲突,更是心理上的崩塌。很多人可能会觉得,如果自己在那个时候,也许会做出不一样的选择。但现实往往不会给你这样的机会,特别是当你陷入绝境时。过去的历史已经清楚地告诉我们,英雄不仅是枪林弹雨中的勇敢者,更是经历了无数磨难后,依然坚持活下去的人。反抗,未必能带来胜利,甚至可能带来更大的牺牲。而生存下去,才是更难得的勇气。 这些警察们,面对的不是一群正义的战士,而是一个机械化、冷酷无情的侵略者,甚至很多时候,他们只是活生生的肉体,没有任何作战经验,也没有任何支援。战争没有任何道理,只有生死。在没有反抗的条件下,选择生存,才是最理智的做法。 今天回过头来看,我们总是容易批评历史中的人物和事件,但历史给我们的教训就是,不要轻易用“如果”去评判那些曾经身处困境的人。我们无法体验他们的痛苦和无助,也无法感受他们当时的选择和心境。只有身临其境,才能理解那种绝望中的无奈。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。