秦始皇陵为何现在仍不敢发掘?专家:看完卫星云图,换你也不敢

自古以来,陵墓便是生者对逝者思念与敬畏的寄托。从最初简单的土冢标记,到后来帝王将相极尽奢华、构筑地下宫殿,陵墓承载了历史、文化与权力的复杂印记。在中国众多帝王陵寝中,秦始皇的骊山陵园无疑是最具传奇色彩、也最引人遐想的一座。兵马俑的惊世发现,仅仅揭开了这座地下王国神秘面纱的一角。然而,即便在科技日新月异的今天,这座埋藏着千古一帝的陵墓核心区域,为何仍静静沉睡,无人敢于深入探寻?答案,或许就隐藏在那些令人敬畏的卫星影像和历史尘封的记载之中。

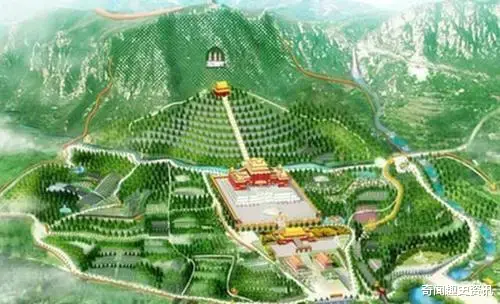

卫星图下的震撼:超越想象的工程

现代科技,尤其是遥感卫星技术,为我们提供了一个前所未有的视角来审视这片土地。当考古与地质专家们凝视骊山周边的卫星云图时,所呈现出的景象足以让任何人倒吸一口凉气。图像揭示了一个规模宏大到令人难以置信的地下构造,其范围广阔,据估算远超数十平方公里,内部地势起伏,高低落差可能达到数十米。这不仅仅是一座坟墓,更像是一座被深埋的城市,一个按照帝国蓝图精心构建的地下世界。

回想史载,秦始皇动用七十余万劳役,耗费近四十年光阴修建陵墓,其工程量之巨早已超越了埃及金字塔。卫星图直观地印证了这一点。专家们推断,如此庞大的地下工程,若想完整发掘,几乎等同于要对骊山进行一场规模空前的“外科手术”。这不仅意味着难以估量的工程投入和技术挑战,更潜藏着对陵墓主体结构造成毁灭性破坏的巨大风险。仅仅是这令人望而生畏的规模,就足以让最勇敢的发掘计划望而却步。

历史迷雾中的危机:水银与机关

除了物理上的挑战,秦始皇陵内部潜藏的危险,更是让考古界保持谨慎的关键因素。《史记》中明确记载,陵墓内“以水银为百川江河大海”,模拟帝国疆域。这一记载并非空穴来风,现代地质勘探已证实陵墓周围土壤汞含量异常偏高,强烈暗示着地宫内部可能真的存在着一个由剧毒液态汞构成的“地理模型”。一旦开启,大量挥发性汞蒸气对考古人员的健康乃至周边环境都将构成严重威胁。

更令人忌惮的是,古代帝王陵墓为防盗掘,往往布设有精巧甚至致命的机关陷阱。弩箭、流沙、翻板……这些传说中的防御工事是否真实存在于秦始皇陵中,无人能知。贸然进入,不仅可能触发未知的物理危险,甚至可能启动某种同归于尽的“自毁”机制,将珍贵的历史遗存瞬间化为乌有。在无法确保万无一失之前,任何冒进都可能带来无法挽回的灾难。

时间与空气的侵蚀:脆弱的千年遗珍

即便克服了规模和危险的障碍,如何保护出土文物,也是一道极其严峻的考验。秦始皇陵已在地下封存了两千多年,内部形成了一个相对稳定的微环境。可以想见,陵墓中必然藏有大量极其脆弱的有机文物,如丝绸织品、彩绘陶俑上的颜料、竹简木牍等。这些珍宝一旦暴露在现代空气中,氧气、湿度、光线的急剧变化,可能在极短时间内导致其氧化、褪色、腐朽,甚至彻底分解,灰飞烟灭。

兵马俑出土时色彩的迅速消逝,就是前车之鉴。而秦始皇陵核心区域的文物,其复杂性和珍贵程度只会更高。在当前的文物保护技术尚无法完美解决大规模、长时间发掘过程中的瞬时保护问题之前,保持陵墓的封闭状态,反而是对其最好的保护。漫长的发掘周期本身,也意味着风险的持续累积,包括结构坍塌的可能性。

结语:敬畏历史,静待未来

因此,秦始皇陵至今未被发掘,并非技术完全不可及,更非缺乏探索的勇气,而是源于对历史的深度敬畏、对文物保护的极端负责,以及对未知风险的审慎评估。眼前的“不敢”,恰恰是为了未来更好的“能”。当前的策略是利用先进科技进行无损探测,逐步摸清地下结构,同时严加保护,防止盗扰。我们有理由相信,随着科技的不断进步,终有一天,人类将拥有足够智慧和能力,以最安全、最妥善的方式,揭开这座沉睡地下王国的神秘面纱,让千古一帝的遗产在阳光下重现辉煌,并被完好地传承下去。在此之前,耐心等待,或许是对这份厚重历史最好的尊重。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。