标签: 秦始皇帝陵

“潼”瞰“十四五”丨秦始皇帝陵博物院接待总量超1.74亿人次

据了解,在刚刚过去的2025年,秦始皇帝陵博物院共计接待游客10976553人次。而自1979年10月1日对外开放以来,博物院接待总量已超1.74亿人次。“十四五”期间,秦始皇帝陵博物院依托丰富馆藏,通过优化日常接待服务、举办外出...

文旅发展直击一线丨秦始皇帝陵博物院元旦活动即将上线

记者12月28日从秦始皇帝陵博物院获悉,元旦当天(2026年1月1日),博物院将在文物陈列厅举办“墨韵新章灯暖元旦”主题教育活动,让游客在参与中感受博物院的文化气息与新年氛围。活动中,教育员将首先为参与者介绍元旦的文化...

秦陵考古实锤!金骆驼+异域陶俑,秦始皇的帝国远比我们想的开放!

2024 年,秦始皇帝陵 1 号陪葬墓、百戏俑坑的最新考古成果,用实打实的文物推翻了我们对秦帝国的固有认知—这个 2000 多年前的大一统王朝,竟然是个“早期国际化强国”!他的一生充满极致矛盾:用 10 年扫平六国统一华夏,却让...

秦始皇陵被盗证据确凿 地宫惊现项羽旗帜

2025年考古界最震撼的发现莫过于在秦始皇陵陪葬区出土的一件残破旗帜—这件绣着"楚"字的文物,为"项羽盗掘始皇陵"这一千古谜团提供了关键性实证。《史记·高祖本纪》明确记载:...那面残破的"楚"字旗现陈列于秦始皇帝陵博物院。...

文旅发展直击一线丨秦始皇帝陵博物院两项目在全国讲解宣传展示活动中获佳绩

12月10日至12日,在第三届(2025年度)文化遗产讲解宣传展示活动终选会上,秦始皇帝陵博物院讲解作品《千面陶俑 同源一心》获“文化遗产讲解宣传展示重点项目”、《方寸错金银 千年礼乐声—秦陵乐府钟》获“文化遗产讲解宣传...

1997年盗墓者是被兵马俑活活打死的?霍金说秦始皇其实还活着!

令人惊异的是,霍金虽然没有亲身到过秦始皇陵,却提出了“秦始皇还活着”这样的惊世言论。要知道秦始皇可是两千余年前的人物,如果他真的活到了现在,那他就有两千多岁了,绝对是一块行走的活化石。那么,秦始皇究竟有什么...

我跟你说,最近看到一些关于秦始皇陵的新扫描分析,后背的汗毛都站起来了。你以为兵马

我跟你说,最近看到一些关于秦始皇陵的新扫描分析,后背的汗毛都站起来了。你以为兵马俑就到头了?差远了。前几年不是挖出来一小块紫色的丝绸嘛,后来一分析,叫"中国紫",两千多年前的独家黑科技。现在有人推测,主棺里要是有成匹的丝绸……那精细程度,可能直接让马王堆那件薄如蝉翼的素纱襌衣都得往后稍稍。那不是奢侈品,那是那个时代的顶级科创成果。更吓人的是地底下。最新的扫描图,说那个水银做的"百川江海"旁边,有磷矿反应。这是什么概念?想想看,秦始皇可能在自己的地宫里装了个"星空顶"。那些含磷的矿石在黑暗中会发出幽幽的蓝光,模拟出满天繁星的效果。水银的江河在磷光映照下波光粼粼,整个地下世界在微光中若隐若现。这哪是陵墓,分明是把宇宙微缩在了地下。那个"中国紫"就更神了。现代实验室想复刻这种颜料,发现需要将石英、碳酸钡和铜矿在特定温度下熔炼。两千年前的工匠是怎么掌握这种配方的?有人推测这可能与方士炼丹术有关,他们在追求长生不老药时偶然发现了这种神奇的化学反应。考古队的朋友跟我说,他们用探地雷达扫描时发现了一些异常区域。这些区域的金属含量高得离谱,怀疑是某种大型青铜装置。会不会是《史记》里没记载的机关?或者是更惊人的东西——比如一整套用青铜铸造的典籍?毕竟秦始皇烧了那么多书,说不定把最重要的都铸成金属书藏在自己身边了。那个水银江河系统比我们想象的还要复杂。最新的探测显示,这些水银不是静止的,而是通过精密的管道在不断循环流动。想象一下,当地宫封闭两千年后,这些液态金属仍在缓缓流淌,就像时光本身被凝固在了这一刻。更让人睡不着觉的是,扫描显示地宫中有大量未知的有机物质。有人猜测可能是秦始皇收藏的珍稀动植物标本,甚至是某种特殊的书写材料。要知道,当时已经有丝绸、竹简、木牍等多种载体,说不定地宫里藏着我们完全不了解的记载方式。这些发现让人忍不住想,或许我们一直以来都小看了秦代的科技水平。他们能在青铜器上做出至今无法复制的铬盐防锈处理,能统一度量衡和文字,能修建直道和灵渠。那在地宫这个"终极项目"上,他们究竟做到了什么程度?有位老考古学家说得在理:"我们现在不是不敢挖,是怕挖开了却读不懂。"就像智能手机放到古代没人会用一样,秦代最顶尖的科技结晶,我们可能连认都认不出来。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

千年皇陵无人敢动:秦始皇陵到底有何玄机?水银与机关只是冰山一角

贾谊在《过秦论》中对秦始皇的描述,道尽了这位千古一帝的雄才大略。作为中国历史上第一位完成大一统的封建帝王,秦始皇不仅缔造了秦朝,更推行“书同文、车同轨、统一度量衡”,将华夏民族凝聚成一个不可分割的整体,被后世尊...

文旅发展直击一线丨秦始皇帝陵博物院执行淡季参观时间

11月15日,“兵马俑票务在线”微信公众号发布秦始皇帝陵博物院调整开放时间提示信息,自2025年11月16日起,该院执行淡季参观时间,并同步实施新的检票时间与票务政策。据了解,秦始皇帝陵博物院淡季参观时间将持续至2026年3月...

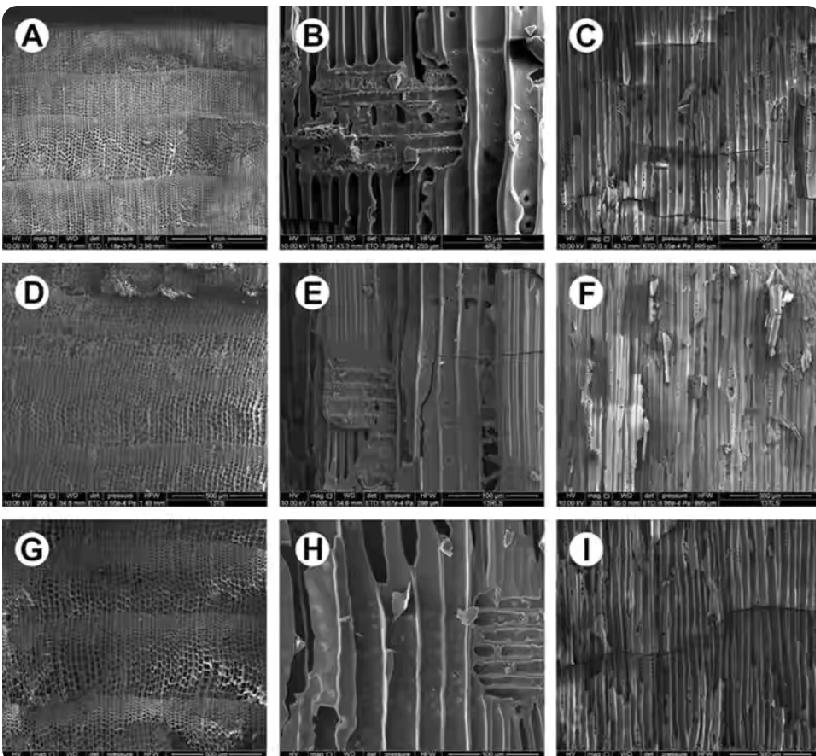

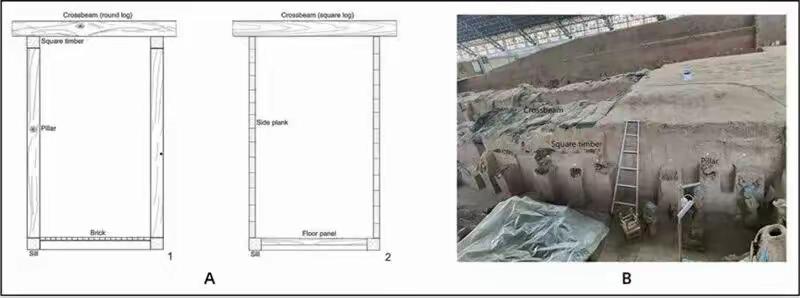

越用越远 秦始皇帝陵不为人知的大手笔

近日,秦始皇帝陵博物院联合英国伦敦大学学院,在国际权威考古期刊《古物》上发表最新研究成果,首次系统性地揭示了秦始皇陵地下建筑的木材使用规律。这些木质遗存,为我们理解秦帝国庞大的资源动员能力和工程建设序列,提供了...

《秦始皇帝陵兵马俑》特种邮资明信片即将首发】为纪念秦兵马俑考古发掘50周年,秦

【《秦始皇帝陵兵马俑》特种邮资明信片即将首发】为纪念秦兵马俑考古发掘50周年,秦始皇帝陵博物院联合中国邮政集团有限公司陕西省分公司将发行《秦始皇帝陵兵马俑》特种邮资明信片。这是全国第43套特种邮资明信片,首发仪式将...