1955年授衔,初定元帅名单有13人,为什么最后只选10人成为元帅?

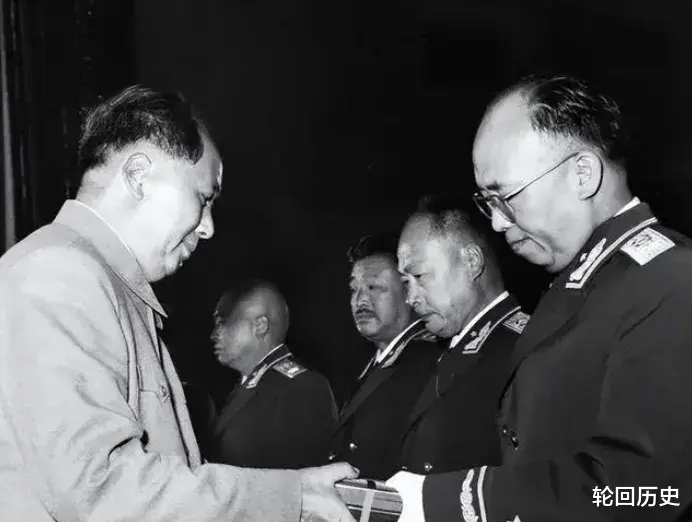

1955年全军首次大授衔,毛主席把这一项复杂的工作交给了我军政工第一把交椅罗荣桓具体负责,罗帅为确保军衔评选的公正,做了大量的工作。

这次授衔,一共授予了10名元帅、10名大将、55名上将、175名中将和802名少将,合计1052名开国将帅,基本上每个人的军衔都经得起推敲。尤其是十大元帅的评选,堪称完美,我们可以用下假设法,十大元帅,换大将里面的任何人,都不能挤下十大元帅中的任何一个人。

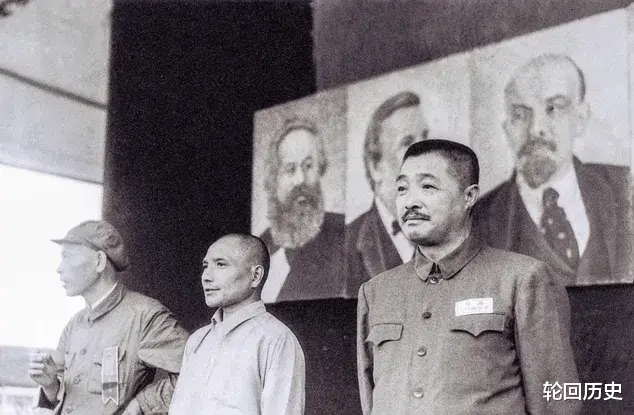

其实,当时的初步方案,定为大元帅的是毛主席,定为元帅的有13位,分别是朱德、周恩来、刘少奇、彭德怀、林彪、刘伯承、贺龙、陈毅、邓小平、罗荣桓、徐向前、聂荣臻、叶剑英。

当时,实行军衔制在我军还是第一次,上上下下都没有经验,许多同志对军衔期望很高,存在相互攀比的心理,工作难度较大。毛主席为了减轻评选的工作阻力,高风亮节地主动辞掉大元帅军衔。

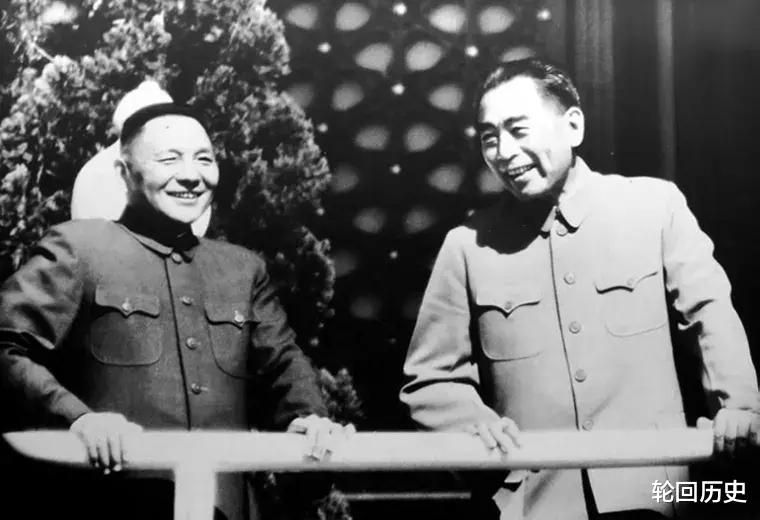

在军衔授予的讨论会议上,毛主席在看到初步定为元帅的13人名单后,毛泽东又一个个地询问在座的周恩来、刘少奇、邓政委:“你们的元帅军衔还要不要啊?”周、刘、邓三人都连连摆手说,不要评了,不要评了。

那么,为什么毛主席只问周总理、刘少奇、邓政委这三人,而不问其他人呢?我们要知道,毛主席既然点名了,那么他自然是有心中的元帅人选了,如果是他心中的人选,即使自己想辞帅也辞不掉的,比如罗帅、徐帅,屡次表示请辞元帅,却不允可。

笔者认为,主要原因在于如下几点:

一是以政府工作为主的人选,尽量避免授衔元帅,实现军政分开。周总理、刘少奇、邓政委三人虽然都曾经有重要军职,但现在都在政府担当重任。比如:邓政委,曾经是二野的政委,罗帅是四野的政委,按理来说,邓应该也是元帅,不过邓已经是政府工作为主,因此,没有授予元帅。

二是还在军队主持工作的人选,应该要入选元帅。朱德、彭德怀、林彪、刘伯承、罗荣桓、徐向前、聂荣臻、叶剑英当时都在军队有重要军职,他们理所当然要入选元帅。

三是适当考虑各方面“山头”的代表。其实贺龙以及陈毅元帅当时也在政府工作了,贺龙是国务院副总理兼国家体育运动委员会主任,陈毅是国务院常务副总理兼上海市长,他们基本都脱离军队一线了,但他们之所以能够当元帅,主要因为他们是军内“老总”级的旗帜性人物,贺老总代表着红二方面军和120师,陈老总代表着新四军和三野,换谁都不够分量。

因此,13人的初步名单,毛主席也就只能问周恩来、刘少奇、邓小平这三个人要不要评了,当然这三位也展现出革命家的广阔胸怀,自愿不授军衔,这对全军是很大的教育,大大推动了授衔工作的顺利进行。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。