标签: 钱学森

“我是美国人,绝不是中国的科学家!”谁能相信,这居然是钱学森的侄子钱永健,在获

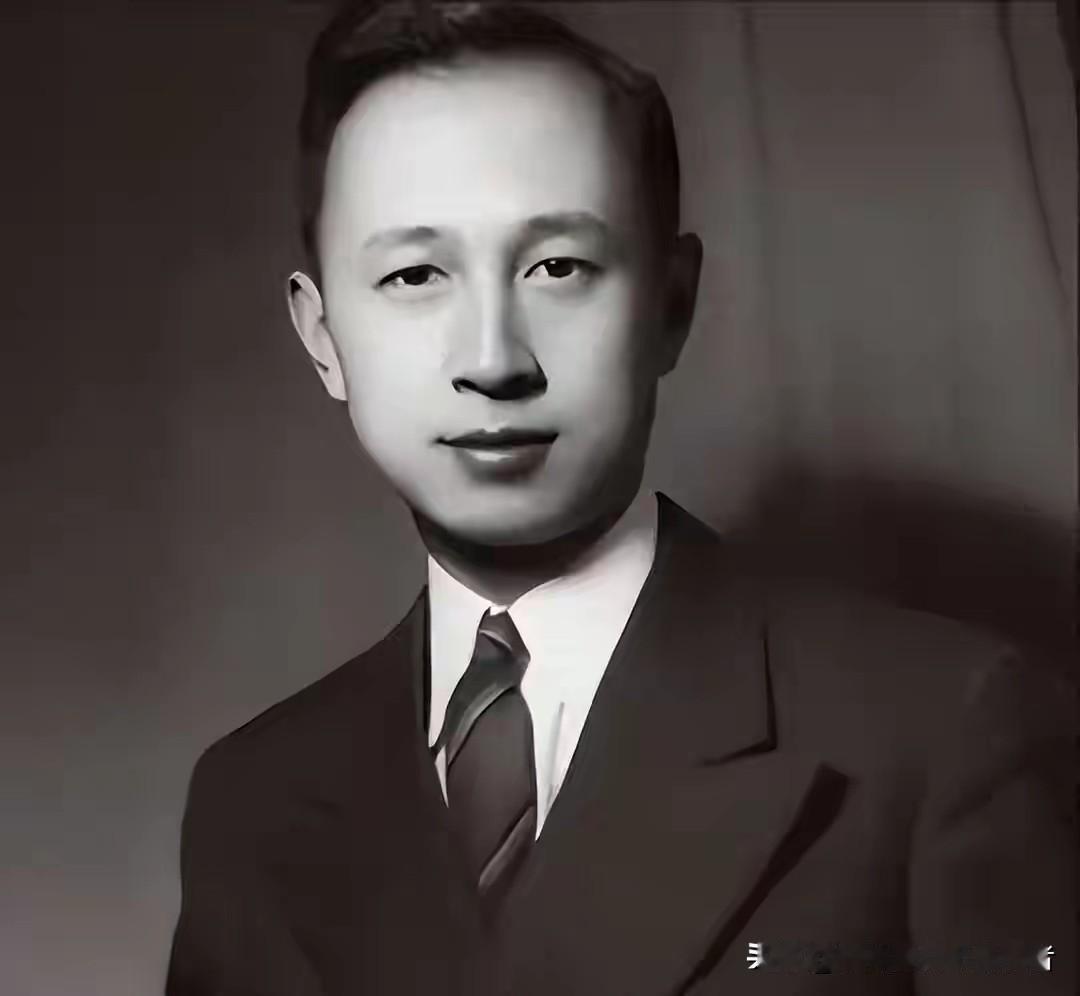

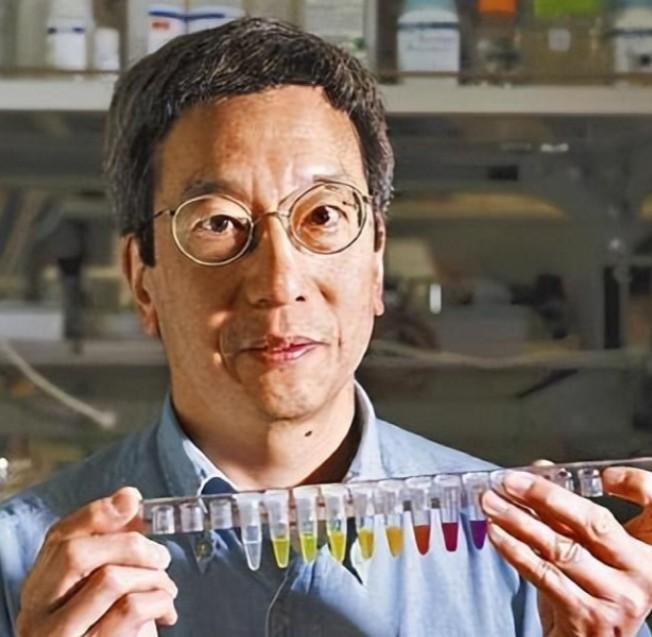

“我是美国人,绝不是中国的科学家!”谁能相信,这居然是钱学森的侄子钱永健,在获得诺贝尔化学奖后毫不客气讲出的一段话......钱永健,这个身上流着钱氏家族血脉、与“中国导弹之父”钱学森有着堂叔侄亲缘的科学家,竟如此直白地划清了自己与中国的身份关联。有人不解,有人惋惜,甚至有人发出质疑,但当我们走进钱永健的人生轨迹,就会发现这句话的背后,从来都不是简单的“不认祖”。钱永健是地地道道的第二代美籍华人,1952年出生在纽约,从小在新泽西州长大,他的成长环境里,满是美国的文化与教育氛围。他的父亲是机械工程师,舅舅是麻省理工学院的工程系教授,哥哥钱永佑更是斯坦福大学的知名教授。这样的科学世家,让他从小就沉浸在科研的氛围里,而这份熏陶,始终带着美国科研体系的印记。小时候的钱永健因为患有哮喘,不能像其他孩子一样在外奔跑,父母便给他买了化学实验装置,这成了他童年最亲密的玩伴。在自家地下室的方寸之地,钱永健开始摆弄瓶瓶罐罐,从按部就班完成基础实验,到自己去图书馆找老旧化学课本做更复杂的尝试,甚至和哥哥一起用火药自制手榴弹,把家里的乒乓球台炸坏。这份对科学的痴迷,被美国的教育环境好好保护着,16岁那年,他拿下了有“小诺贝尔奖”之称的西屋科学天才奖,这是美国高中生能获得的最高科研荣誉,也是他走上科研道路的重要起点。此后他考入哈佛大学,20岁就拿下化学和物理学学士学位,又远赴英国剑桥深造,一步步成为美国科研领域的中坚力量。在他的成长里,美国的土壤给了他科研的养分,也让他形成了“美国科学家”的身份认知。或许有人会拿他和堂叔钱学森对比,钱学森冲破重重阻碍回国报效祖国,成为中国航天事业的奠基人,而钱永健却直言自己是美国人,这背后从不是爱国与否的选择,而是成长背景的天差地别。钱学森成长于中国,亲历过国家积贫积弱的岁月,心中装着家国情怀。而钱永健生在海外,长在海外,他的生活、教育、科研都与美国深度绑定,他的科研成就,也始终服务于他所扎根的土地。于他而言,中国是祖籍地,是血脉根源,但美国才是他的故乡,是他的根。当然,抛开身份的争议,钱永健的科研成就,是全世界都无法否认的。2008年,他因绿色荧光蛋白的研究拿下诺贝尔化学奖,这项研究被称作“生物科学的明灯”,甚至有人把它的重要性和显微镜相提并论。在此之前,绿色荧光蛋白的研究只是初步探索,是钱永健通过基因突变的方法,让原本微弱的绿光变得更明亮、更持久。他的科研生涯里,从来都不缺这样的突破。剑桥深造时,他发明了能追踪细胞内钙水平的有机染料;后来又创造出能让神经元电信号发光的荧光染料,为解密脑细胞功能提供了关键工具;甚至为了治疗癌症,他还设计出能靶向癌细胞的缩氨酸。他的合作者曾评价他“拥有世界上最美丽的大脑”,不仅能填补科学空白,更能发现新的科学问题。而这些成就的背后,是他对科研纯粹的热爱,他说研究工作本身就是乐趣,就算失败,也能从错误中发现新讯息,这份热爱,让他成为了全球顶尖的生物化学家。时至今日,再回头看他那句“我是美国人,是美国的科学家”,早已无需过多的苛责。在全球化的今天,血脉从来都不是身份的唯一标签,成长环境、文化熏陶、价值认同,都在塑造着一个人的身份认知。

“我是美国人,绝不是中国的科学家!”谁能相信,这居然是钱学森的侄子钱永健,在获得

“我是美国人,绝不是中国的科学家!”谁能相信,这居然是钱学森的侄子钱永健,在获得诺贝尔化学奖后毫不客气讲出的一段话。这句话是他在斯德哥尔摩颁奖典礼后的公开采访中,面对中国记者的提问,给出的明确回应。彼时他刚与下村修、马丁·沙尔菲共同斩获2008年诺贝尔化学奖,这番表态瞬间引爆国内舆论,也让“华裔科学家的身份归属”成为全民焦点。没人能想到,几天前还被国内媒体奉为“华人之光”的他,会用这样决绝的方式,与“中国”身份切割。2008年10月8日,瑞典皇家科学院公布诺贝尔化学奖名单,钱永健凭借对绿色荧光蛋白的改造与发展,与另外两位科学家共享殊荣。彼时美国加州尚未天亮,接到获奖通知的钱永健十分惊讶,幽默比喻自己“只是将晦涩小说翻拍成通俗电影”,坦言未预料到能获奖。这项成果被科学界称为生物化学“北斗星”——钱永健将水母来源的绿色荧光蛋白改造成多色变体,让科学家能直观观察活细胞动态,后续新冠研究也离不开这项技术。消息传回国内,媒体未聚焦他的科研成就,反而炒作他与钱学森的亲属关系,反复强调他是“钱学森的堂侄”。一时间,97岁的钱学森家电话被打爆,老人听力不佳,由儿子钱永刚代为接听,反复解释两人几乎无往来。网友们起初满心沸腾,将钱永健的成就当作华人骄傲,殊不知这份“捆绑式自豪”很快引发巨大争议。其实,钱永健的“美国身份”从出生起就已注定。1952年他生于美国纽约,后迁居新泽西州,从小接受美国教育,16岁获西屋科学天才奖,20岁从哈佛大学毕业,赴剑桥大学深造获生理学博士学位。他的科研之路全程在美国展开,1989年被加州大学圣地亚哥分校聘为名牌教授,所有科研成果均诞生于美国实验室。更关键的是,他几乎不会说中文,曾将水果“枇杷”误以为乐器“琵琶”,可见其与中国的关联十分薄弱。所以面对记者提问,他直白表态:血统不能决定身份,他的成长、教育、科研都在美国,自然是美国科学家。这番话传回国内,评论区瞬间两极反转。有人痛骂他忘本、数典忘祖,认为他身为华裔,获成就后急于撇清与中国的关系。也有人理性发声,认为他只是陈述事实——从未否认华裔血统,只是拒绝被强行贴上“中国科学家”标签。争议声中,钱永健从未停下科研脚步,诺贝尔光环未改变他的生活。他依旧骑车通勤、衣着朴素,专注于荧光蛋白在癌症研究中的应用——因父亲死于胰腺癌,他立志攻克癌症。他带领团队开发多色荧光蛋白,追踪癌细胞增殖路径,一生申请上百项专利,成果被全球实验室广泛应用。令人惋惜的是,2016年8月24日,钱永健在俄勒冈州尤金市自行车道骑行时意外离世,享年64岁。其所在大学证实消息,初步推测为突发医疗事件,有消息称他曾有中风病史,不排除旧疾复发。他走后,荧光蛋白技术依旧在生物医学领域发光发热,惠及全人类。钱永健与钱学森,只是两种不同的人生选择。钱学森放弃优渥条件回国,为中国航天立汗马功劳;钱永健生于美国、长于美国,专注科研,同样值得尊重。这场争议的本质,是我们习惯用血统捆绑身份。科学无国界,科学家有国籍,尊重身份选择、认可对人类的贡献,才是真正的大国自信。信源:钱永健:曾获诺贝尔奖,对众直言是美国科学家,又否认自己国籍-振轩娱乐

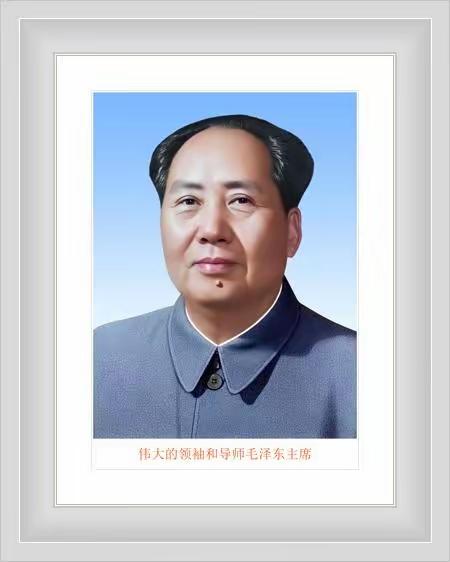

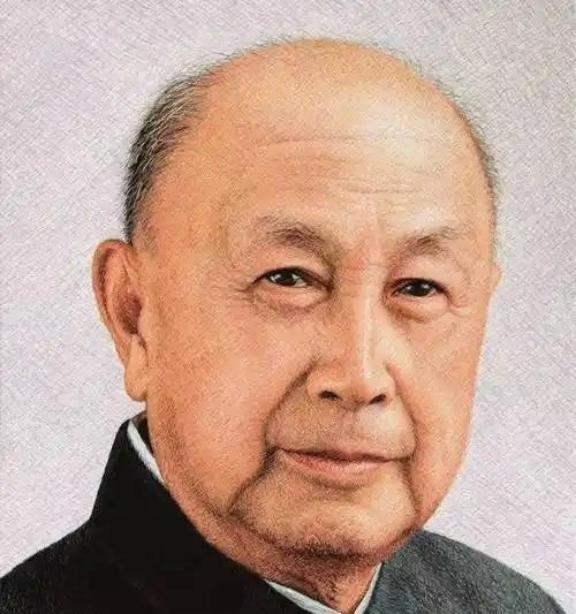

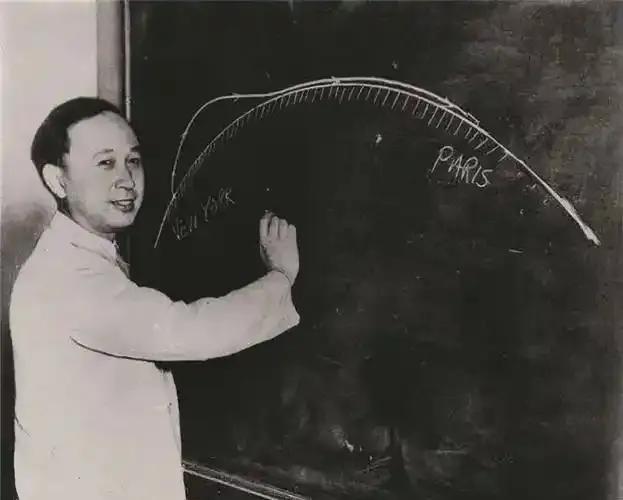

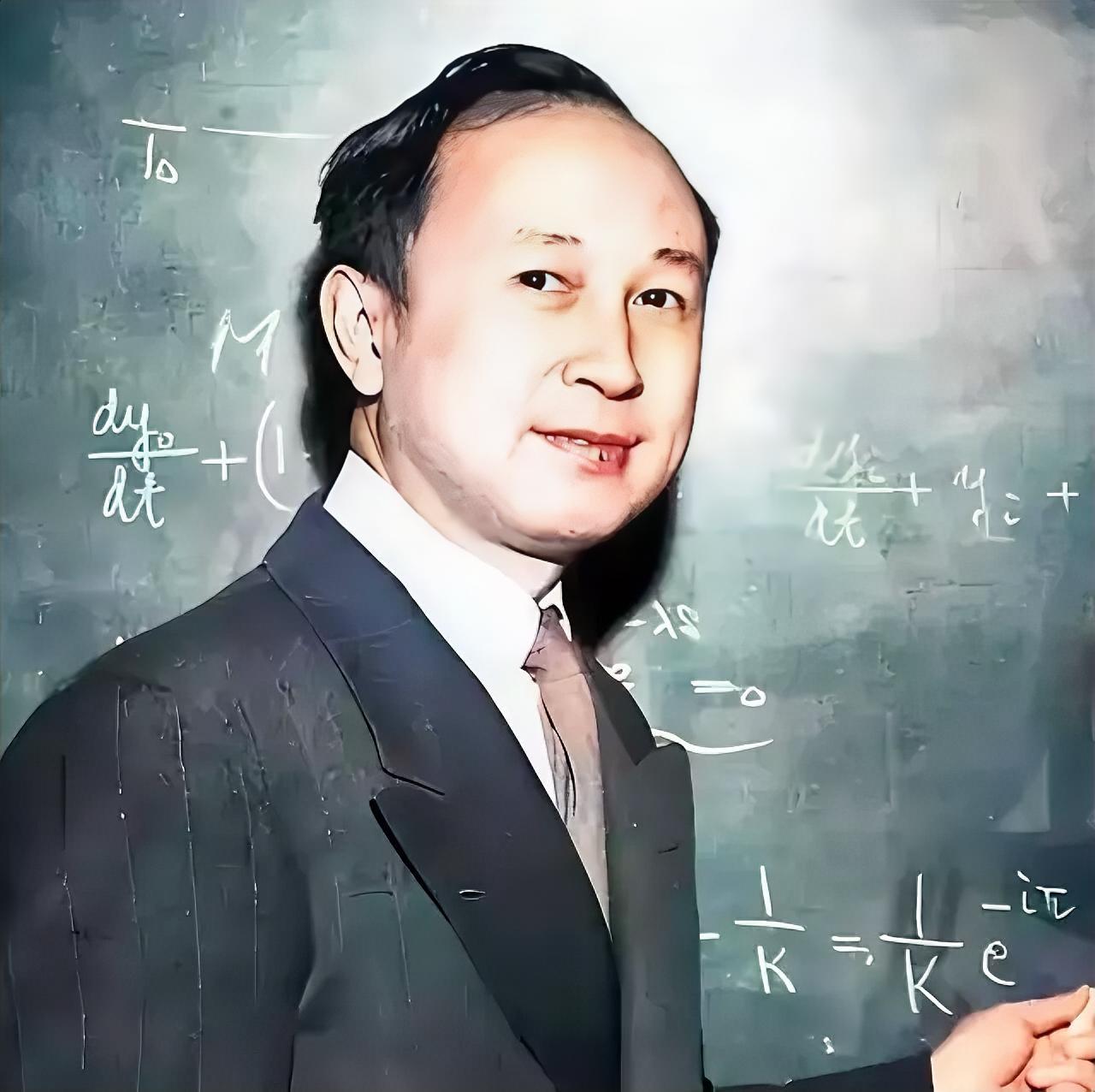

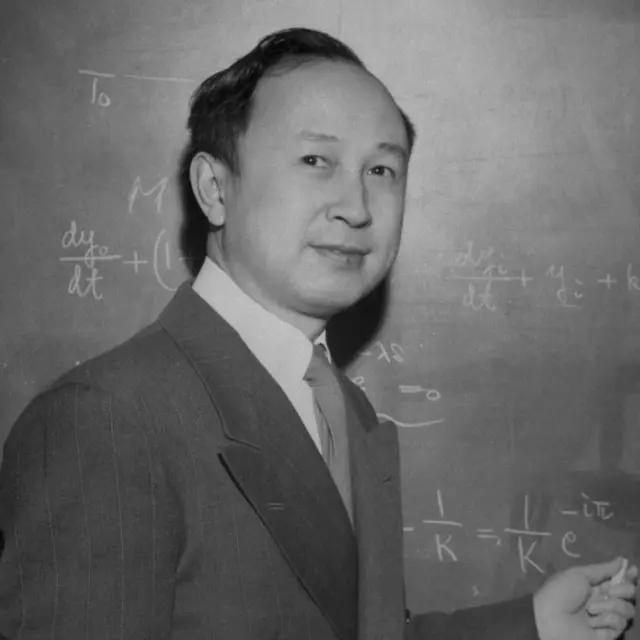

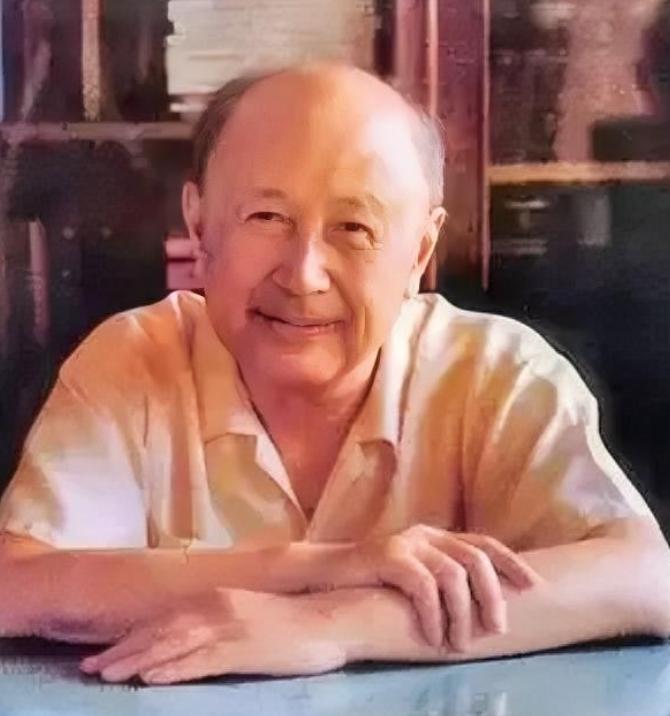

晚年的钱学森,经常躺着不爱说话,也不理人,家人以为他得了老年痴呆,当医生问他86

晚年的钱学森,经常躺着不爱说话,也不理人,家人以为他得了老年痴呆,当医生问他86减7等于多少?钱学森生气的说,你知道你在问谁吗?我是大科学家钱学森!麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!钱学森是中国家喻户晓的伟大科学家。人们熟知他冲破美国重重阻挠、毅然回国,并领导“两弹一星”研制的光辉事迹。他的一生,是爱国、智慧与奉献的象征。但是其晚年的精神世界与学术探索,却也展现出一位科学巨匠思想疆域的复杂与深邃。钱学森青年时期留学美国,师从空气动力学大师冯·卡门,很快成为该领域的顶尖学者。正因他才华卓越、价值巨大,当1950年他决心返回百废待兴的新中国时,遭到了美国当局的强力阻挠甚至软禁。美方有官员称他“无论走到哪里都抵得上五个师”。历经五年斗争,钱学森终于在1955年回到祖国。面对薄弱的基础,他几乎是白手起家,带领团队从零开始。经过不懈努力,他构建起中国的导弹与航天科研体系,为“两弹一星”的成功奠定了基石。这极大地提升了国家的安全与地位,也让他成为当之无愧的民族英雄。他的贡献远不止于具体技术,更在于奠定了中国航天事业从人才培养到组织管理的系统工程方法论。可是,到了上世纪七八十年代,钱学森的学术兴趣发生了一个引人注目的转向。他开始以极大的热情,倡导和支持对“人体科学”的研究。其中便包括对“气功”和“人体特异功能”等现象的探索。这在当时引发了不小的争议。许多人难以理解,一位以严谨、理性著称的顶尖物理学家和系统工程专,为何会对这些看似玄虚、缺乏严格科学验证的领域产生兴趣。甚至有人误解他“转向了唯心主义”。若深入钱学森的思考脉络,或可对此有不同理解。他所倡导的研究,其初衷并非宣扬神秘主义。他是在其深厚的系统科学思想框架下,试图以新的视角去审视传统科学暂时难以完美解释的生命现象。他认为人体是极度复杂的巨系统,当时的主流还原论方法在解释意识、气功效应等整体性现象时可能存在局限。他希望能探索新的研究范式,为认识生命和意识开辟可能的道路。在他看来,科学精神本就包含了对未知“反常”现象进行调查和实验的勇气,而非简单否定。当然,由于当时认知水平、科研条件及复杂社会因素的局限,这类探索在实践中遇到了巨大困难,也混入了一些不严谨的内容。在一定程度上影响了外界对其本意的理解。这种探索本身,也反映了科学前进道路上必然会经历的试错与思考过程。这种对未知保持开放与探索的心态,或许与钱学森毕生的科学探索精神一脉相承。从早年勇闯空气动力学前沿,到中年在科技荒漠中为国家拓荒,再到晚年将思想触角伸向生命与意识这一更浩瀚的深奥领域。他始终是一位不满足于既有边界、勇于挑战认知极限的探索者。他晚年的这些思考,虽然伴随着争议,却也体现了他将系统工程思想应用于更广阔范围的尝试,以及对科学未来可能性的某种超前构想。这恰恰说明,一位真正的科学家,其好奇心是贯穿始终、不受领域束缚的。钱学森晚年长期受疾病困扰,身体日渐衰弱。在他生命的最后阶段,一次医护人员例行询问一个简单算术题以测试其认知状态。虽然平时他时常精神不济、沉默寡言。当听到问题时钱学森却反应清晰而激烈,他正色道:“你知道你在问谁吗?我是大科学家钱学森!”这句话并非糊涂之言,反而瞬间彰显了他贯穿一生的智识尊严与高度自我认同。即便在衰老的病体中,他那作为杰出科学家的核心身份与骄傲依然坚不可摧。这份尊严,与他晚年探索未知领域所展现的、永不疲倦的好奇心,在精神内核上十分一致。那是对智识生命自觉而顽强的捍卫,是一位思想者对其毕生追求之价值的最后确认。回顾钱学森的一生,他从海外学成的顶尖学者,成为民族复兴的科技基石,又在晚年踏入充满争议的思想边疆。他的丰功伟绩已载入史册,而他晚年的探索与选择,则为后人留下了关于科学边界、学者勇气与认知极限的深刻思考。这提醒我们,一位真正的科学巨匠,其精神世界的辽阔与复杂,往往远超简单的标签。他的故事,不仅是关于爱国与奉献的史诗,也是关于人类智慧在面对终极未知时。那份永不熄灭的好奇、勇气与执着探索精神的完整篇章。这种精神,与其具体的研究方向是否正确相比,或许具有更为恒久的价值。主要信源:(澎湃新闻——走进科学家|今天,缅怀钱学森!)

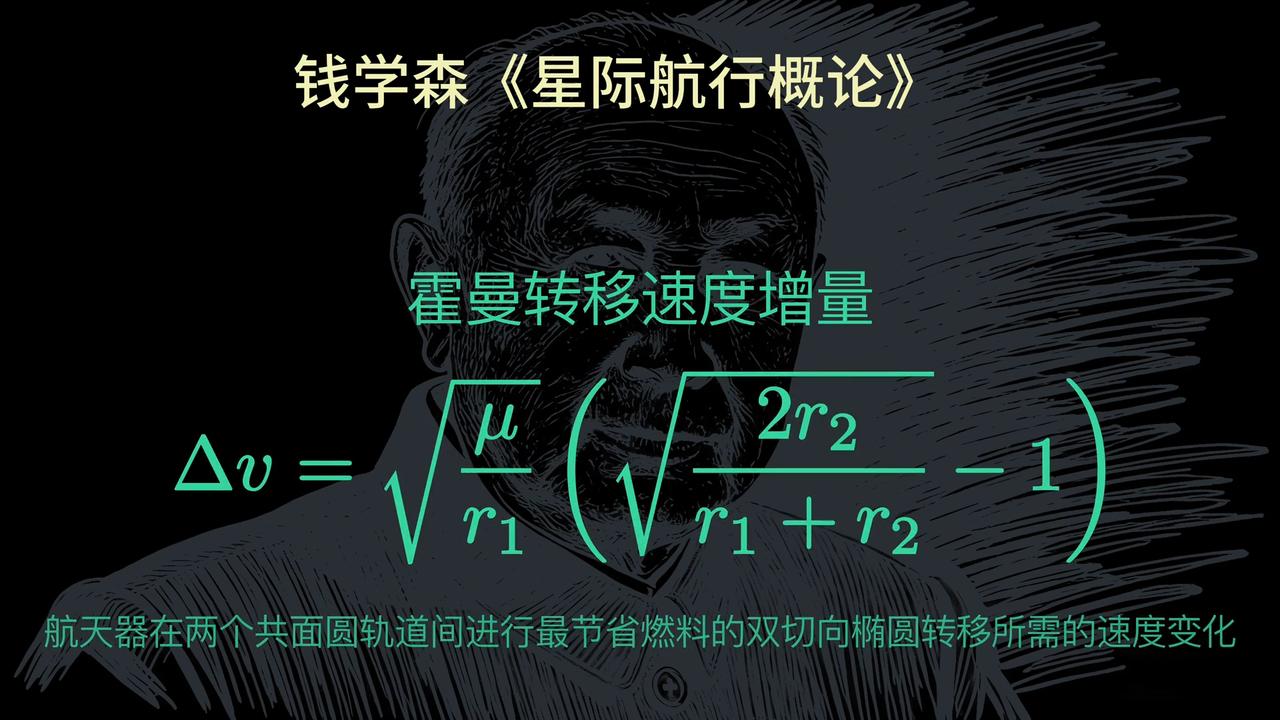

大佬思维太绝了!钱学森死磕叫“航天员”背后是顶级系统性思维

很多人不知道,钱学森当年在航天领域,干过一件特别“较真”的事。中国航天事业起步时,关于太空探索从业者的称呼,钱学森力排众议,坚持要用“航天员”而非“宇航员”。这绝不是简单的文字较劲,更不是标新立异,而是他顶级...

我国目前的顶尖科技有哪些?70多年前,我们在科技领域还处于百废待兴状态,而如

我国目前的顶尖科技有哪些?70多年前,我们在科技领域还处于百废待兴状态,而如今我们在航天、量子计算、人工智能、高铁等众多领域,都有了非常耀眼的突破和成就;这背后,没有什么从天而降的奇迹,只有一日复一日脚踏实地的坚守,遥想当年钱学森、邓稼先的老一辈科学家,放弃了国外的优越生活,怀着一颗赤子之心归国,在戈壁滩上打出了大国重器的基石。从天宫空间站到量子计算机,从人工智能到无人机,这是一部跨越几代人、长达70多年的科技奋斗史。从一穷二白到星辰大海,我们正在科技道路上砥砺前行,未来还将走得更远。

牢A揭开惊人内幕,我们才明白钱学森当年为何拼命回国,选择太明智

牢A揭开惊人内幕,我们才明白钱学森当年为何拼命回国,选择太明智. 01 夜色如墨,将这座位于北半球顶尖学府的博士生宿舍楼紧紧包裹。窗外偶尔传来几声压抑的虫鸣,更显出室内的死寂。这是一间典型的理工科博士宿舍,空气中弥漫着...

1968年,“两弹一星”勋章获得者赵九章,在宿舍中吞下几十粒安眠药,静静的躺在床

1968年,“两弹一星”勋章获得者赵九章,在宿舍中吞下几十粒安眠药,静静的躺在床上离去了,在中国卫星的功臣名单中,他排在第一位,比钱学森排名更高!赵九章从小接受传统教育,后考入河南留学欧美预备学校。1925年进入浙江公立工业专门学校电机科,1927年转入清华大学物理系,1933年毕业。毕业后通过庚款公费考试,1935年赴德国柏林大学攻读气象学和地球物理学,1938年获博士学位。回国后,他先在西南联合大学、中央研究院气象研究所工作,开展大气动力学研究,推动中国气象学从定性向定量转变。新中国成立后,他担任中国科学院地球物理研究所所长,创建地球物理系,把物理数学方法引入气象和地球物理领域。1955年当选中国科学院学部委员,成为中国现代气象学、地球物理学和空间物理学的奠基人之一。1957年苏联发射第一颗人造卫星,赵九章立刻行动起来,积极倡议中国开展卫星研制。1958年,中国科学院成立581组,钱学森任组长,赵九章、卫一清任副组长,技术工作主要由赵九章负责。他提出从火箭探空入手、由小到大、由低级到高级、自力更生的务实路线,为卫星工程确立基本方针。他担任卫星设计院院长等职务,组织团队完成卫星总体方案,包括结构、轨道、测控系统等关键设计。到1968年,第一颗卫星东方红一号的初样星已基本完成,他的领导和贡献直接为1970年发射成功铺平道路。在中国航天界内部评价中,他被视为卫星事业最积极的倡导者和奠基人。1968年10月26日,赵九章在北京中关村特楼宿舍吞下几十粒积攒的安眠药,躺在床上离世,年仅61岁。他的离去发生在卫星研制关键阶段,消息传出后,周恩来总理闻讯流泪,并指示了解情况。赵九章逝世后,卫星研制工作没有停下。团队继承他的方案,继续完善东方红一号各项技术。1970年4月24日,长征一号火箭从酒泉发射场升空,东方红一号顺利入轨,卫星播放《东方红》乐曲,中国成为世界上第五个独立发射人造卫星的国家。这次成功,离不开赵九章前期打下的坚实基础。1978年,经中央批准,赵九章得到平反昭雪,恢复名誉。1985年,国家科学技术进步奖设立,“东方红一号及卫星事业开创奠基工作”项目获特等奖,赵九章列为第一获奖人,表彰他在总体设计和组织领导方面的作用。1999年9月18日,党中央、国务院、中央军委追授赵九章“两弹一星功勋奖章”。在23位获奖科学家中,他的名字出现在卫星领域功臣前列,确认其作为中国卫星事业开创者的地位。在一些航天科技评价中,他的贡献排名第一,比钱学森更靠前,这反映出历史对他的客观肯定。赵九章的一生献给了科学报国。他从气象到空间物理,再到卫星工程,每一步都踩在国家最需要的地方。卫星上天了,《东方红》响彻太空,他的付出化作民族的骄傲。历史用迟到的荣誉,给了他应得的位置。