【前言:】

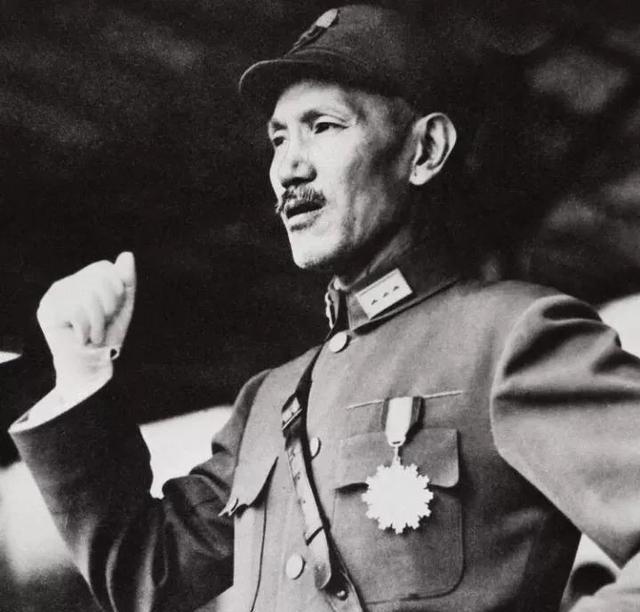

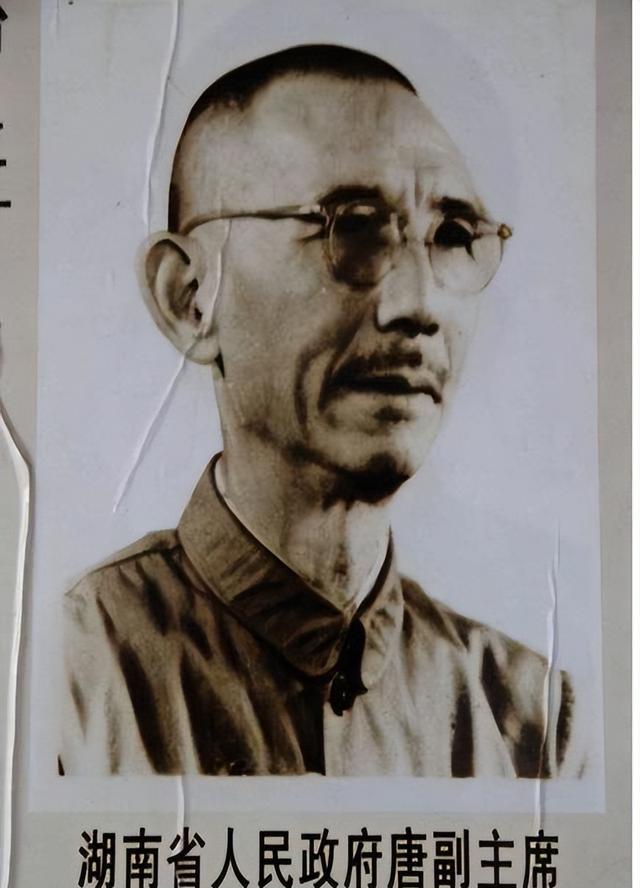

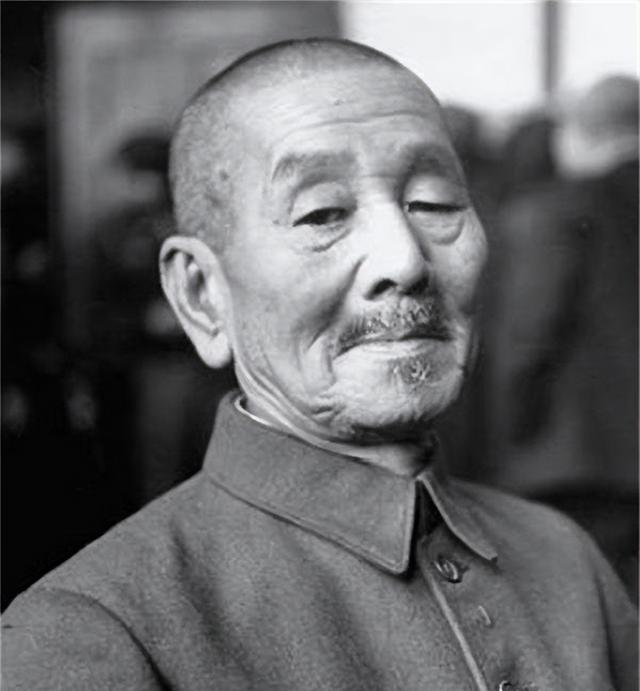

唐生智,别名孟潇,1889年生于湖南东安。他最初在长沙陆军小学学习,随后进入河北知名的保定军官学堂深造。在那里,他与蒋介石、顾祝同、陈诚等人同窗,共同受教于著名军事教育家蒋百里。

唐生智的军事生涯贯穿了多个历史时期,包括护国、护法、北伐、抗日以及解放战争,他亲历了无数场战斗。不过,最令人印象深刻的,还是他在1937年11月至12月间负责指挥的南京保卫战。这场战役成为了他一生中最为重要的军事经历,也让他的名字永远铭刻在历史中。

南京曾是国民政府的政治中心,它的沦陷与中国近代的屈辱历史紧密相连。自1900年清朝在八国联军入侵中失去北京以来,这是中国再次遭受的重大打击。南京的失守直接导致了南京大屠杀的发生,这一事件至今仍是中华民族最深刻的历史伤痛和无法抹去的记忆。

【防守还是弃守?李宗仁:唐生智主动请缨是为了趁乱掌握兵权】

1936年11月12日,上海完全被日军占领。次日,日本海军派出15艘战舰驶入长江,同时陆军分成三股力量,向南京发起强攻。他们的目标是迫使国民政府接受苛刻的停战协议,向日本屈服。

在11月中旬的特别国防会议上,两种意见针锋相对。一方主张:“眼下日军势头正猛,士气高涨,我们应当放弃南京的防御计划。即便要守,也只能象征性地部署少量部队,否则可能遭受无法承受的损失。”

何应钦的讲话得到了在场多数军官的赞同。

李宗仁提出,与其在没有把握取胜的情况下强行作战,不如直接宣布南京为不设防城市,这样能避免敌人以战争为借口对平民进行烧杀。这一建议的核心在于保护无辜百姓,避免不必要的伤亡和破坏。通过放弃防御,可以减少敌对行动带来的负面影响,确保民众的安全。李宗仁的提议反映了他对战争后果的深刻理解,以及对平民生命的重视。

白崇禧支持李宗仁的观点,他表示:"南京是孙中山先生钦定的首都,也是他的陵墓所在,我们不忍心看到它因战火受损,所以决定将其设为非军事区域。"

军事委员会秘书长张群进一步解释:“如果我们主动撤离南京,日军并非通过战斗夺取这座城市,那么在未来的和平谈判中,他们就无法以胜利者的姿态对我们施加压力。”

德国在华军事顾问冯·法肯豪森曾向蒋介石提出建议,认为南京地处长江的一个弯曲地带,地理位置不利,不宜进行防守。他明确表示,这种地形使得南京在军事上难以有效防御,因此不建议在此展开保卫战。

日军进攻南京的兵力规模相当可观,总计投入了10万兵力。这些部队主要由经验丰富的精锐士兵组成,作战能力突出。此外,日军还得到了海军和空军的强力支援,形成了立体化的作战体系。在地面部队方面,日军配备了包括新型坦克和重型火炮在内的现代化武器装备,整体战斗力占据明显优势。从战场态势来看,日军在兵力、装备和协同作战能力上都处于上风,对南京构成了严重威胁。

参与南京保卫战的中国军队人数约15万,但整体战斗力存在明显短板。这支部队编制混乱,训练水平不足,武器装备落后,兵员素质参差不齐。据史料记载,当时负责南京城防的部队中,新入伍的士兵比例高达38%,这进一步削弱了守军的整体作战能力。

从战局发展和军事政治策略的角度分析,这些观点确实有其合理性。在探讨军事战略时,我们不宜轻易将其定性为"妥协"或"投降"。战争形势复杂多变,各方基于实际情况提出的战略构想,往往需要综合考虑多方面因素。简单地将不同意见贴上负面标签,不仅不利于客观分析,还可能影响对整体局势的准确判断。因此,在评价这些观点时,我们应当采取更为审慎和全面的态度。

纵观中外战争史,许多著名战役都体现了“不争一时一地”的战略智慧。解放战争时期,我军主动放弃延安,却在如皋、海安取得七战七捷;俄法战争中,俄军放弃莫斯科却最终获胜。这些战例表明,从纯粹的军事角度来看,放弃南京不失为一种可行的战略选择。

作为国民政府的最高领导人,蒋介石在考虑南京问题时,并非只从军事角度出发。他深知南京作为首都的特殊地位,认为这座城市关乎国家形象,对国内外都产生重要影响,因此不能轻易放弃。蒋介石在私人日记中明确表示:"南京这座孤城必须坚守,无论是从对上级、对下属、对国家还是对人民的角度,我都无法放下这份责任。"

蒋介石觉得直接放弃首都肯定不行,但一直死守也不现实,最可行的策略是"暂时坚守一段时间"。他认为这种折中方案既能避免立即撤退带来的负面影响,又不会因长期固守而陷入被动。

国民党高层,尤其是蒋介石和其他将领,早就预料到南京最终会失守。他们心里清楚,这座城市守不住是迟早的事。因此,在制定作战计划时,他们压根没想过要长期死守南京。对他们来说,南京的沦陷是意料之中的结果,没必要投入过多资源去硬撑。

面对固守任务,国民党高层军官们却无人主动请缨。在场的高级将领们你看我、我看你,谁也不愿接下这个烫手山芋。这种尴尬的局面迫使蒋介石不得不放出狠话:"既然没人愿意承担,那就由我亲自来守!"

面对严峻局势,唐生智挺身而出,明确表态:"南京不仅是国民政府的所在地,更是孙中山先生陵寝所在。我们必须坚决保卫这座城市,以此展现我们抗战到底的决心。坚守南京不仅能有效牵制敌人,更能赢得国内外民众的理解与支持。"

面对强敌压境,蒋介石认为若不在南京做出重大牺牲,便无法告慰孙中山的遗志,也无法向自己交代。他坚决主张坚守南京,与敌人血战到底。

蒋介石听完汇报,当即表示认可,并拍板决定由唐生智出任南京城防总司令一职。这一任命体现了蒋介石对唐生智的信任与器重,也显示出其在军事部署上的果断决策。

在李宗仁的回忆录中,他提到唐生智主动请缨防守南京,背后动机可能是想借机掌控军权。然而,这一说法值得推敲。首先,如果防守南京真能带来军权,为何其他人毫无动作,只有唐生智一人挺身而出?其次,当时驻守南京的部队主要由西北军、东北军等杂牌军组成,这些部队的战斗力并不强,说明所谓的“兵权”实际价值有限。因此,李宗仁的观点可能并不完全站得住脚。

对于唐生智之所以站出来,有人认为他不过是在装样子,觉得日军不会真的攻打南京。这种观点根本站不住脚,但凡对当时局势有点了解的人,都不会得出这种结论。

【唐生智指挥失误,一道命令导致数万战士送命】

唐生智主动要求负责南京防务的动机暂且不论,但一个不可否认的事实是:南京保卫战最终以惨败收场,而作为主要指挥官,唐生智在这场战役中的责任是无可逃避的。虽然他的初衷可能值得探讨,但战事的最终结果充分说明了他在指挥决策上存在重大失误,这些失误直接导致了南京防御体系的崩溃。

在南京保卫战期间,唐生智采取了保守的防御策略,整体上表现出一种被动应对的局面。他的指挥风格偏向于固守,缺乏主动出击的意图,导致战局陷入被动。这种战术选择使得部队在应对敌方进攻时显得力不从心,最终影响了战局的发展。唐生智的决策更多是基于防御而非主动进攻,这种策略在实战中并未取得预期效果,反而让战事陷入困境。

守军防线布置过于分散,每个单位负责的防区范围过大,且没有形成有效的纵深防御体系。虽然从表面看,整个城市都在防守范围内,但实际上每个防守点都显得单薄无力。日军采取集中优势兵力突破的战术,只需要针对一两个关键点发起猛攻,就能轻易瓦解我方的整体防御阵线。

《毛泽东选集》中指出:“一支军队如果丧失了主导权,被迫陷入被动局面,那么它的行动将受到限制,面临被歼灭或击败的威胁。”

国民党内部部分将领对防御策略有深刻认识。以48师师长徐继武和第2军团军团长徐源泉为例,他们强调单纯防守无法实现战略目标。他们认为,均衡部署会暴露我方弱点,让敌军有机可乘。相反,如果能在防守中形成重点,并适时发动反击,就能打乱敌方部署,使其疲于应付。他们还指出,如果一味死守某条防线,缺乏主动出击的能力,最终必然导致惨败。这些观点反映出他们对战场形势的清醒判断和战术运用的深刻理解。

南京保卫战期间,教导总队副队长兼第一旅旅长马振强、第三旅旅长马威龙和工兵团团长杨厚灿共同向唐生智提出建议。他们认为,可以借助日军主动进攻的时机,集结机动部队,突袭日军后方基地,以此打乱敌方部署,掌握战场主动权。然而,唐生智和桂永清并未采纳这一提议。

这场战役的失败根源在于战略决策的失误,作为战场总指挥的唐生智难辞其咎。作为一名资深将领,唐生智不仅拥有丰富的实战经验,还接受过系统的军事训练。然而,正是这样一个本该运筹帷幄的指挥官,却在关键时刻犯下了致命错误,这种失误实在令人扼腕叹息。他的决策失误直接导致了整个战局的不可逆转,这种结果既出人意料又令人深感遗憾。唐生智本应凭借其专业素养做出正确判断,但他的表现却与人们的期望背道而驰,这种反差更加凸显了此次失误的严重性。

唐生智在这场战役中暴露了第二个重大失误:他对整体局势缺乏有效控制,指挥系统失灵,各部之间沟通受阻。这种状况直接导致战场协调性差,部队行动无法统一,严重影响了作战效果。具体表现为上级指令无法及时传达,下级单位各自为战,整个战局陷入混乱。这种指挥层面的缺陷,使得原本可以避免的损失进一步扩大,最终影响了整个战役的走向。

48师原本只需驻守乌龙山,但由于教导总队未能及时到位,他们被迫分兵驻防和尚庄至杨坊山一带。战斗进入白热化阶段时,部分部队竟擅自撤离。12月12日,唐生智下令第二军团撤退,但这一命令未能成功传达。与此同时,第二军团发出的求援电报也石沉大海,直到深夜仍未能与司令部取得联系……

各作战单位缺乏统一指挥,司令部无法有效协调整体行动,导致战场态势失控。作为总指挥,唐生智对此负有不可推脱的主要责任。他未能建立起有效的指挥体系,使各部队陷入各自为战的混乱局面,直接影响战局发展。这种指挥失误暴露出其在军事指挥上的重大缺陷,对整个战事的失败负有直接责任。

唐生智在战场上对各部队的指挥调度存在明显问题,这种组织不力不仅影响了战斗进程,甚至在撤退过程中也暴露无遗。他未能有效协调各部行动,导致整体作战效率低下,这一缺陷贯穿了从交战到撤离的整个过程。

面对船只不足和人手众多的困境,唐生智最初提出了一个撤退方案,核心思想是让大部分部队突围,小部分则通过水路撤离。然而,在正式下达撤退指令时,他又追加了一项特别指示:如果87师、78师、74军教导纵队无法全部突围,遇到有渡船的情况下,可以渡江前往滁州集结。

这道追加的指令造成了极其严重的后果,犯下了无法挽回的过失。命令一经下达,原本计划突围的部队纷纷涌向江岸,最终集结了约九个师的兵力。由于渡船数量有限,士兵们争先恐后地抢渡,未上船的士兵甚至向已登船的战友开枪射击,部分船只因超载而沉入江中。此外,不少官兵拆下商铺门板充当渡江工具,"落入江中溺亡的人数多达数千"。

宋希濂事后回忆,当时他渡过河后,远远望向对岸,耳边充斥着江那边传来的痛哭哀嚎,那声音凄厉得让人不忍听下去。他心中满是无奈,只能默默流泪,却什么也做不了。

仅有4000名战士顺利渡过江面,其余数万名未能成功渡江的将士,最终都惨遭日军屠杀。

在南京保卫战中,部队撤退和转移过程中出现的失误,导致了比守城战斗本身更为严重的伤亡。这一情况无疑是整场战役中最令人扼腕的环节。

【南京保卫战为何是大失败?】

南京保卫战的初衷并非长期坚守南京,因此不应将南京失陷视为战役失败的唯一标准。实际上,评判南京保卫战是否失败,主要基于以下三点:首先,战役的战略目标未能实现;其次,守军未能有效抵御日军进攻;最后,战役结束后,守军未能达成预期的战略撤退或重组。这些因素综合起来,构成了南京保卫战失败的主要依据。

首先,这场战斗消灭的敌人数量并不多。

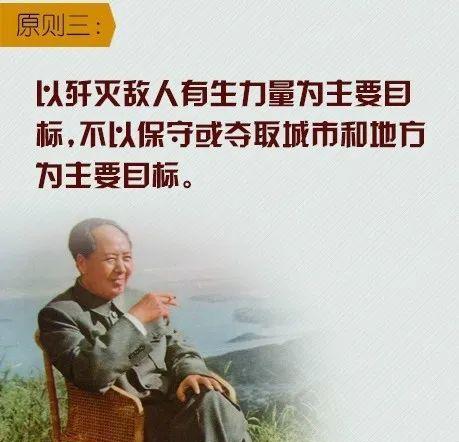

毛泽东在“十大军事原则”中强调,战斗的核心目标是消灭敌人的主力部队,而不是单纯占据城市或地盘。占领城市和地区只是消灭敌人力量的附带结果,通常需要经过多次战斗才能最终实现。这一原则突出了军事行动中消灭敌人生动力量的重要性,而非仅仅追求地理上的控制。

国民政府早已判定南京无法长期坚守,因此,消灭日军主力成为南京保卫战的核心任务。在战略部署上,集中火力削弱敌方兵力被视为最关键的作战目标。这一决策基于对局势的清醒认识,即固守城池并非上策,而有效打击敌军实力才是扭转战局的关键。通过这一战略,国民政府试图在不利局面下最大限度地消耗日军,为后续抗战争取更多时间和空间。

根据军事历史学家的分析,在南京保卫战中,中方军队击毙的日军约为一万人,这一数字仅为日军攻打南京总兵力的十分之一。对于日军而言,这样的损失并不构成重大打击,对其后续作战计划几乎没有影响。从战略角度来看,南京保卫战在整个战争进程中所起的作用相当有限,未能对战争局势产生实质性影响。

其次,这场战斗的代价极为高昂。

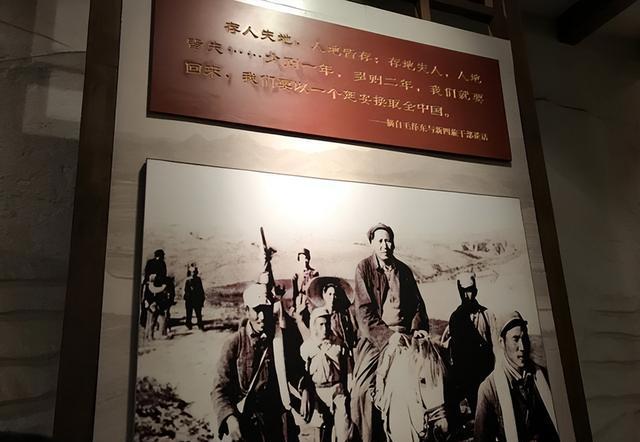

毛泽东曾说过:“保住了人,即使丢了地盘,人和地都能保住;但要是只顾着守地盘,丢了人,那人和地就都没了。”既然当时没法彻底消灭敌人的主力,南京又肯定守不住,那优先保存实力显然是明智的选择。可惜的是,唐生智等指挥官在这方面表现得并不理想,没能很好地执行这一策略。

南京保卫战的伤亡统计显示,参战部队的总损失约达10万之众。值得注意的是,其中超过半数的阵亡者是在失去战斗能力后遭到日军无情杀害的。这场战役中,许多中国士兵在无法继续作战的情况下,依然未能逃脱日军的屠杀。这一数据不仅反映了战斗的惨烈程度,更凸显了日军在战争中的残暴行径。这场战役的伤亡情况,为研究抗战历史提供了重要参考。

第三,这场仗输得太突然。

在抗战期间,中国作为一个以农业为主的国家,面对高度工业化的日本,双方实力悬殊。在这种不对等的对抗中,坚持长期抗战成为制胜的核心策略。虽然通过牺牲部分领土来争取时间是一种可行的战术,但关键在于这种交换是否值得。具体到南京保卫战,我们需要评估:为了争取时间,付出南京这座城市的代价,究竟换来了多少实际的时间优势。

12月1日,裕仁签署了“大陆命第八号”,明确指示对南京发起进攻。仅仅十天后,日军便突破了南京的外围防线,推进至城郊。12月9日,日华中方面军司令松井石根通过空投向南京城内散发《投降劝告书》,并威胁道:“如果你们执意抵抗,南京将难逃战火,千年文化将毁于一旦,十年的建设也将化为乌有……”

10号一大早,武藤章带着一帮人在南京城外等着国军代表来谈判,结果等到中午连个人影都没见着。日本人显然没想到守城的中国军队这么硬气,抵抗的决心一点不含糊。可谁也没料到,才过了三四天,南京就失守了。

南京卫戍部队成立于11月25日,而南京在12月13日被攻占,这意味着该部队的防御任务仅维持了18天。

在这18天里,南京的防守部队未能为全国战局赢得更多时间,也未能让友军有足够时间部署战场和休整。这一点无疑成为南京保卫战中的一大失误。

【如何评价唐生智?】

在南京保卫战前夕,国民党将领们很清楚南京的地形极为不利。敌人可以从东、南、西三个方向包抄,而北面是长江,守军背水一战,没有退路。再加上敌人可能利用海军封锁江面,想要让本就处于劣势的守军长期坚守,几乎是不可能的。不过,这并不代表守军在其他方面没有改进的空间。

尽管南京保卫战最终失利,但守城将士们在这场战役中表现出的无畏精神和顽强抵抗仍值得铭记。他们以血肉之躯坚守阵地,与来犯之敌殊死搏斗,展现了保家卫国的坚定决心。这段历史不应因其结局而被抹杀,相反,它恰恰体现了中国军人不畏强敌、誓死捍卫国土的崇高气节。

唐生智在抗战中既有贡献也有过失。他在保卫国土方面立下了功劳,但在指挥上也存在错误。战前,他向蒋介石承诺,没有上级命令绝不撤退,并且确实履行了这一诺言。

南京保卫战的失利并非单一因素所致,将战败责任完全归咎于唐生智的指挥失误并不客观。在民族存亡的紧要关头,唐生智毅然肩负起保卫南京的重任,这种勇于担当的爱国情怀和军人气节值得赞扬。事实上,南京保卫战的失败是多种复杂因素共同作用的结果,包括敌我力量悬殊、战略部署不足、后勤补给困难等客观条件。唐生智作为指挥官固然存在决策失误,但在当时严峻的战争形势下,任何指挥官都难以扭转战局。因此,我们应当全面分析南京保卫战失败的原因,既不能过分苛责唐生智的个人指挥,也不能忽视其他重要因素的影响。

与其把责任推给一位在必败之战中挺身而出的指挥官,不如直接追究发动这场残酷战争的日本侵略者。指责受害者只会让问题失焦,真正的矛头应该对准那些制造灾难的加害者。这样的做法不仅更为公正,也能更清晰地揭示问题的本质。

1981年,湖南省委受中央指示,为唐生智举办了一场追悼会,高度赞扬了他一生中坚持爱国爱民、探索真理的崇高品质。随后,唐生智的故居被湖南省委确定为省级文物保护单位,并设立为爱国主义教育基地。