抗美援朝最后一战,美军看着李承晚被志愿军打残,为何没出手?

在朝鲜战争的最后一场战役中,面对志愿军对李承晚部队的重创,美军为何选择袖手旁观?这一决定背后隐藏着怎样的考量?当时美军已意识到继续战斗只会带来更多损失,因此决定不介入这场已经注定失败的战斗,而是选择保全自身实力,为后续可能的谈判和撤军做准备。1953年7月,朝鲜战场战火纷飞。随着金城战役的结束,李承晚陷入了从未有过的困境。这场被称为"抗美援朝最后一战"的战役中,志愿军以强大的攻势迅速突破了韩国军队的防线。令人不解的是,驻扎在附近的美军却一直按兵不动,眼睁睁看着李承晚的部队遭受惨重损失。这让人不禁要问:美军为何在如此关键的时刻选择旁观?他们到底在打什么算盘?这背后又有着怎样的战略意图?

一、李承晚面临的困境

1953年7月初,朝鲜半岛的局势十分危急。在金城一带,李承晚的军队陷入了巨大的困境。韩军第2师和第8师驻守在第一道防线,但他们的战斗力已经大大下降。经过几个月的激烈战斗,这两个师的兵力只剩下了不到原来的60%。更糟糕的是,之前的战斗让他们的重型武器损失惨重,现在严重不足。第二道防线也快撑不住了。韩军的第3师和第5师虽然队伍还算完整,但士兵们实战经验严重欠缺。这两个师大多是刚招来的新兵,很多人连完整的训练都没完成就匆匆上了战场。更糟糕的是,物资供应严重不足,不少士兵连最基本的防护装备都配不齐。

在金城防线东边,第6师和第7师的情况也很糟糕。他们原本负责配合主防线作战,但在金量里的激烈战斗后伤亡太大,一直没能补充上兵员。尤其是第7师,他们的炮兵营现在连基本火力支援都难以保障,情况已经相当危急。

更糟糕的是,李承晚政府内部问题重重。仗打久了,韩国老百姓越来越不愿意打仗。在首都,大家已经对不停抓壮丁感到厌烦。不少地方都出现了抗议强制征兵的活动。李承晚当局既要继续打仗,又得想办法平息老百姓的怨气,处境十分艰难。与此同时,军中的分歧也在逐渐加深。不少高级军官对李承晚坚持打到底、不肯和谈的态度产生了怀疑。尤其是前线部队,因为物资供应跟不上,士兵死伤惨重,部队士气开始不稳。第二师的一些连长私下里已经发起了更换指挥官的呼声。

在这个内外交困的关键时刻,志愿军对金城地区的进攻时机把握得非常好。他们专门挑中了韩军防线中最弱的地方进行猛攻,凭借强大的兵力和火力给韩军造成了巨大威胁。李承晚原本指望美军能迅速出手相助,可没想到美军的态度却出奇地冷淡。这一仗不仅暴露了韩军自身战斗力不够强的弱点,同时也清楚地显示出李承晚在军事指挥和战略决策上犯下了重大错误。

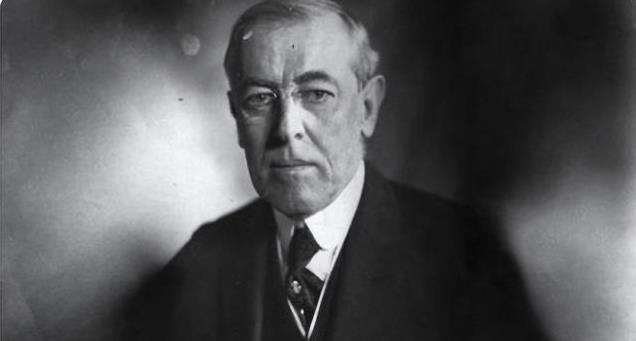

二、美军在战略上的盘算朝鲜战争接近尾声时,美国人的作战思路有了大调整。1953年7月初,美国在韩国的军事指挥部接到了一份来自华盛顿的机密电报。这封电报清楚地传达了艾森豪威尔政府对于朝鲜战场形势的最新看法,重点指出在和平谈判的重要阶段,要尽量避免与中国志愿军展开大规模的直接对抗。

美国国内反战浪潮的不断升级,直接推动了这一战略调整。数据显示,1953年刚过去半年,全美各地就爆发了200多场反战游行。在纽约、芝加哥这样的大城市,到处都能听到人们高喊"让我们的孩子回家"。与此同时,国会里反对的声音也越来越强烈,不少参议员都公开表示,继续在军事上投入大量资源已经没有必要了。

现在,停火协商已经到了尾声。在板门店的会议中,中美两国的谈判代表已经在几个重要问题上取得了突破。美国方面的谈判负责人里森将军不断向华盛顿汇报,只要能让李承晚同意停火条件,双方很快就能签署和平协议。在这种情况下,美军展开了一系列实际行动。第一步,美国第8集团军接到指示,把主要作战力量从前线撤到后方20公里的备用阵地。这个表面看是常规的战术调动,实则是美国政府发出的和谈意向。

另外,美军明显减少了对韩国军队的援助力度。就在金城战役打响前七天,美国炮兵提供的火力帮助一下子少了六成多。同时,美国空军的战斗支援飞行任务也缩水到正常情况下的三成。这些数字清楚地告诉我们,美军正在刻意降低自己的军事参与度。

与此同时,美国军方也改变了与韩国军队的合作方式。之前驻扎在韩军基地附近的美军顾问小组已经撤离,双方军事情报的交流也不像以前那样迅速。这些看似不起眼的调整,实际上是在给李承晚政府制造压力,促使他重新评估对停战协定的立场。美军在指挥策略上表现得非常小心。当志愿军进攻金城时,负责指挥的美第8集团军司令泰勒将军并没有按照原定计划去帮助韩国军队。他要求自己的部队严格遵守"不主动进攻"的规定,把战斗控制在小范围内。

在后勤支援上,美军也采取了相应措施。他们明显缩减了给韩国军队的弹药供给,尤其是大口径火炮所需的弹药,供应量直接砍掉了六成。这种安排实际上削弱了韩军的战斗力,同时也反映出美国并不希望局势变得更加紧张。

从大局来看,美军的一系列行动都围绕着一个清晰的目的:借助适当的武力威慑,加上外交斡旋,让李承晚在停战谈判中妥协。这种"打是为了谈"的做法,在金城战役中表现得最为明显。三、李承晚的政治策略

金城战役即将打响之际,李承晚坚决反对停战,表面上是为韩国着想,背地里却另有打算。1953年6月18日,他自作主张放走了27,000名反共战俘,这一行为不仅使停战谈判陷入困境,也让他暗中的目的浮出水面。

从经济状况看,李承晚政府当时日子过得相当艰难。打仗那会儿,韩国全靠美国给钱撑着。有数据显示,1952年一年,美国就给了韩国32亿美元,这笔钱差不多占了韩国财政收入的七成。李承晚心里明白,要是战争一结束,美国给的钱肯定会少很多。为了保住自己的位子,他得想办法找些谈判的资本,好跟美国继续要钱。在武器支援上,李承晚开出了更高的价码。他给美国列出了一份长长的军火采购单,里面写着要300架战机、600辆坦克等一大批先进武器。这份单子算下来得花10多亿美元,比美国国会之前准备的军费多出不少。

李承晚提出的"北进统一"想法具有重要的战略价值。他在与美国代表的多次会面中,不断要求美国在战争结束后帮助韩国夺回失去的领土。这个看似大胆的主张,其实是李承晚在谈判中用来获取更多利益的一种策略。李承晚通过释放战俘这件事,充分展现了他的政治手腕。他特意选在美国国务卿杜勒斯访问韩国的时候采取行动,时机把握得恰到好处。这一招不仅在国际上引起轩然大波,还让美国不得不重新考虑对韩国的态度。趁着战俘被释放引发的混乱局面,李承晚向美国开出了新的价码:要求签订美韩军事同盟条约,并确保战后给予韩国大量经济支持。李承晚在国内政治上也玩得一手好牌。他一边靠着反共口号稳住自己的位子,一边又故意对美国表现出不满,这样在谈判时就能占据更有利的位置。他在首尔的公开场合经常提到韩国在战争里付出了多少,言下之意就是美国给的支持还不够多。就在这个时期,李承晚也没闲着,他忙着跟其他反共国家搞好关系。他派了特使去菲律宾、泰国这些东南亚国家转了一圈,想拉拢它们成立一个不依赖美国的小圈子。虽然这些外交活动效果一般,但确实让美国在考虑韩国问题时多了几分顾虑。李承晚的政治谋划在金城战役中彻底落空。志愿军的迅猛出击不仅让韩军的军事短板暴露无遗,还动摇了他国内的政治根基。美军选择冷眼旁观,这让李承晚明白,他的讨价还价已经踩到了美国的红线。美国驻韩大使馆的一份备忘录清晰地记录了这一变化:韩军惨败后的第三天,李承晚首次松口,表示愿意“认真考虑”停战条件。志愿军的作战策略部署在金城之战中,志愿军展现了高超的作战策略。1953年7月13日,志愿军第67军、第63军和第24军按照预先部署,在金城一带发起了一场周密安排的进攻行动。在战斗开始前,我军精心策划了一套特别的作战方案。第一步是摸清敌情。从6月底起,我们陆续派出多支侦察队,花了整整21天时间,仔细探查了敌军防线。这些侦察队不仅画出了精准的地形图,还搞清了敌人各个据点的武器布置。最关键的发现是,他们找到了敌军第2师和第8师防线的接合部,那里存在明显的防守空隙。志愿军在火力安排上运用了"集中打击、重点突破"的策略。在主要进攻区域,大炮的部署密度创下新高,每公里超过40门,比以往战斗的标准高出不少。此外,还在前线阵地配备了众多迫击炮,专门用来压制敌人近处的火力点。这次进攻的安排很有讲究,充分体现了指挥官的巧妙思路。第67军作为主攻力量,被划分成三个批次。打头阵的部队先撕开敌人防线,第二波人马接着扩大优势,最后一支队伍则灵活待命,随时准备支援。各部队之间保持两三公里的距离,这样既能确保攻势不间断,又避免了人员过于集中导致的混乱。志愿军挑了个绝妙的进攻时机,充分展现了他们的战术智慧。他们选在7月13日晚上10点发动攻势,这个时间点正好撞上韩军换岗的重要节点。战后数据显示,当时韩军前线部队正在按常规进行防务交接,整个战备状态相对松懈。战斗打响后,志愿军的配合打得相当漂亮。第一步就是开炮。晚上十点整,六百多门大炮同时开火,对着韩军阵地狂轰滥炸了整整四十分钟。炮弹落下的地方足有15平方公里那么大,这种规模的炮火在整个朝鲜战场上都是头一回见。接下来的战斗中,志愿军展现了新颖的作战方法。他们运用了"三三制"进攻队形,简单来说就是把一个营分成三个攻击小队,每个小队再细分为三个小组。这种巧妙的分队方式既能让进攻力量更集中,又提高了部队的灵活度。尤其是在突破敌人火力网的时候,这种编队方法大大减少了战士们的伤亡。战斗过程中,志愿军展现了灵活的作战智慧。察觉到韩军第2师准备反扑后,第67军迅速改变策略,不再正面强攻,而是采取绕后包围的方式,成功切断了敌人的增援通道。这一及时调整的战术,使韩军防线很快土崩瓦解。志愿军的后勤工作安排得非常细致。他们在战斗打响前,就在各个预定位置提前储备了足够的子弹、药品等必需品。运输方面更是想出了巧妙办法,采用"一站接一站"的接力方式,保证前线部队的补给不断。每个团都有专门的运输队伍,既负责运送物资,也负责转移伤员。通讯系统进行了全面升级。不仅有传统的电话线路,还新增了许多无线对讲设备,保证上下级指挥部门之间随时都能联系上。这套高效的通讯体系让指挥员能迅速做出战术调整,为作战提供了有力支持。五、战局的转变与最终结果金城战役的走势和结果充满了戏剧性变化。1953年7月16日,志愿军彻底拿下金城这个重要据点后,整个战局迎来了决定性时刻。这场持续了整整三天的激烈战斗,不仅扭转了朝鲜战争的局面,还直接推动了停战谈判的进程。战斗打到第四天,局势有了新变化。67军在拿下金城高地后,没有继续往前打,而是迅速转为防守。这个打法说明咱们志愿军已经达到了战略目的。从后来公开的战报看,这一仗我们总共拿下了11个关键阵地,往前推进了64公里,完全达到了预期目标。韩军的状况也发生了明显转变。在阵亡超过3000人后,韩军第2师和第8师已经无力组织反攻。特别是在7月17日那天的战斗中,韩军连续发起的三次反击都以失败告终,其中第二次反击更是让整整一个营的士兵几乎全部战死。这些重大伤亡严重打击了李承晚政府继续作战的意志。这一阶段,美军的表现相当耐人寻味。面对韩军提出的火力支援请求,美第8集团军只给了些象征性的炮火支援。从美军战报看,7月16日到18日这三天,他们总共才打了2000多发炮弹,连平时战斗规模的十分之一都不到。这种明显收着打的做法,其实是在向外界传递一个清晰的信息:美国已经打算结束这场战争了。金城战役的战果很快在外交场合引发连锁反应。7月19日,美国驻韩国大使急匆匆找到李承晚,两人闭门谈了整整四个钟头。虽然谈话内容没有公开,但从后续情况看,李承晚的态度明显有了松动。根据美国国务院的一份内部文件记载,李承晚在这次会面中破天荒地点头同意了停战协议的主要条件。战后统计数字让这场战斗的规模一目了然。我方志愿军派出了近2万7千名战士,打光了15万发子弹,有4千5百人伤亡。而韩军那边情况更糟,不仅人员损失严重,还丢掉了不少重要武器,光是火炮就没了28门,装甲车损失了63辆。战斗平息后的第三天,也就是7月20日,板门店那边传来了好消息。中美两边的谈判代表把最后一些细节问题都谈妥了,这下子停战协议终于可以顺利签了。值得一说的是,韩国代表这次跟之前完全不一样,不再那么死硬,对好几个有分歧的地方都点头同意了。这场战斗在军事和政治两方面都起到了关键作用。从军事角度来看,志愿军通过精准打击,成功瓦解了韩军的主要防线;从政治角度来看,这场战斗加速了停战谈判的推进,促使李承晚政府不再坚持自己的政治主张。7月27日,板门店停战协议正式签署时,金城之战已经被公认为朝鲜战争中具有决定性的最后一战。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。