曹操和袁绍“大将军”之争:暴露了袁绍的犹疑,展现了曹操的机变

公元196年,曹操迁汉献帝都许,开始了“挟天子以令诸侯”的序幕。接着曹操和袁绍,就大将军这一官职,两人展开了一番明争暗斗。昔日的发小,近日的盟友,自此产生了裂痕,也充分展现了两人的性格能力特点。

大将军之争的始末

大将军之争的始末於是以袁绍为太尉,绍耻班在公下,不肯受。公乃固辞,以大将军让绍。——《三国志·武帝纪》

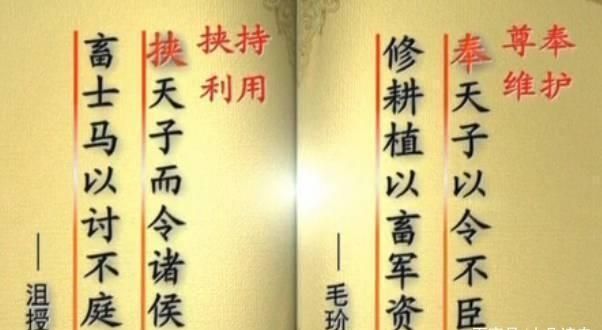

曹操奉迎天子的计划很早就有人提出,公元192年曹操入主兖州之后,毛玠就对曹操提出“奉天子以令不臣,修耕植,蓄军资”的建议。曹操身为认同,但由于立足未稳,献帝也一直被李傕郭汜扣在长安,所以直到公元195年汉献帝东归,曹操才开始联络上朝廷。

同年朝廷任命曹操为兖州牧,196年二月献帝封曹操为建德将军;八月,曹操来到洛阳,领司隶校尉、录尚书事。九月迁献帝于许县,曹操被封为大将军、武平侯。自己当上了大将军,曹操建议汉献帝任命袁绍为太尉,结果袁绍耻于位在曹操之下,上表推辞,于是曹操把大将军让给了袁绍。

这里需要说一下,虽然太尉是三公之首,但东汉以来,光武帝刘秀为了加强集权,慢慢的三公成为虚职,虽然地位无比尊崇,但并没有实际权力。举例言之,汉灵帝驾崩后,何进以大将军录尚书事掌握朝政,所以大将军录尚书事才是地位、权力最高的那个人。

袁绍的犹疑不决袁绍最终败于曹操,其实是有原因的。比如荀彧曾评价袁绍“迟重少决”,贾诩曾说曹操“决机胜绍”,郭嘉评价“绍多谋少决”。总而言之,袁绍这个人做事情比较犹疑,缺乏果断决绝的决断力。是否奉迎天子,就很能说明袁绍的犹疑、少决断。

195年,沮授曾劝袁绍“挟天子而令诸侯,畜士马以讨不庭”,可是由于淳于琼、郭图等人反对,认为把汉献帝迎来会束缚手脚,于是袁绍没有采纳沮授的建议。看到曹操把汉献帝迁到许县之后,袁绍后悔不迭。

献帝迁都许县后,袁绍要求曹操迁都鄄城,那儿离自己较近,便于控制。曹操不但一口回绝,而且以天子的名义下诏书责备他说:“你地广兵多,而专门树立私党;不见你出师勤王,但见你发兵与他人互相攻伐。”袁绍明知是曹操捣鬼,也只得上书为自己申辩。

所以当得知被任命为太尉之时,袁绍深感屈辱,上表不受封拜。他愤愤地说:“曹操几次差点死了,都是我挽救了他,如今天他反以天子的名义对我发号施令!”面对袁绍的反应,曹操则展现了他的机变权谋。

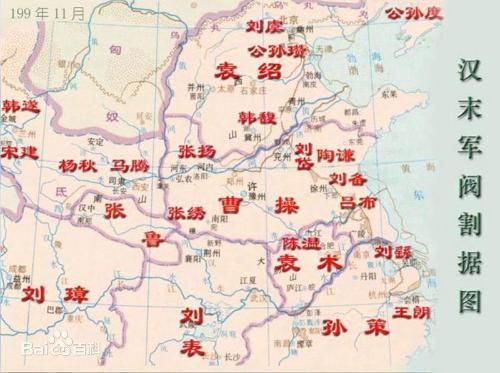

曹操的机变权谋当时,曹操的实力不如袁绍,且东有徐州吕布、西有南阳张绣、南有淮南袁术,皆虎视眈眈,只能采取克制忍耐的策略。于是,197年曹操派孔融持天子符节出使邺城,拜袁绍为大将军,赐给他弓箭、符节、斧铁和一百虎贲,让他兼管冀州、青州、幽州、并州四个州,以缓和矛盾。

《后汉书》中的记载说“操大惧,让位于绍”,其实在我看来,曹操并没有真的害怕袁绍,把大将军之位让给袁绍其实是以退为进。因为,官职高低其实并不重要,关键是汉献帝掌握在自己的手中,曹操就能以朝廷的名义发号施令,为自己争取更大的实际利益。

而且在196年左右,曹操的实力的确远不如袁绍,把大将军的位置让给袁绍,可以缓和两大集团之间的关系。此后几年的时间,曹操迅速壮大自己的实力,慢慢地占据了兖州、司州、豫州、徐州四州之地,有了和袁绍抗衡的实力,双方在官渡最终展开了决战。

细节决定成败!袁绍的家世出身、名望都比曹操要好,袁绍的起点也比曹操要高,但最终统一北方的却是曹操,这说明曹操的确有过人之处,他的机变权谋、战略眼光,要比袁绍更胜一筹!

参考文献:《三国志》裴松之注、吕思勉《三国史话》

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。