近日,一段视频在社交平台上引发了热议——三名乘客驾驶救护车在西藏旅游,鸣笛开道,还在景区停车拍照。一开始,这似乎是一起普通的旅行视频,但细节曝光后,事件背后蕴含的社会问题却引发了广泛关注。为何救护车变成了“旅游工具”?此事件不仅是个别行为,更牵动了关于社会规则、公共资源滥用以及诚信问题的深刻讨论。

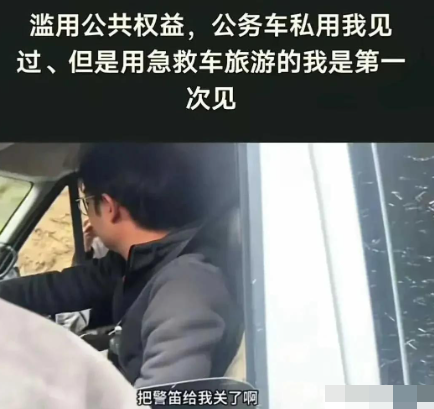

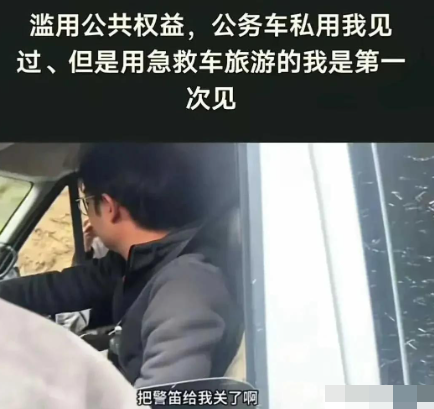

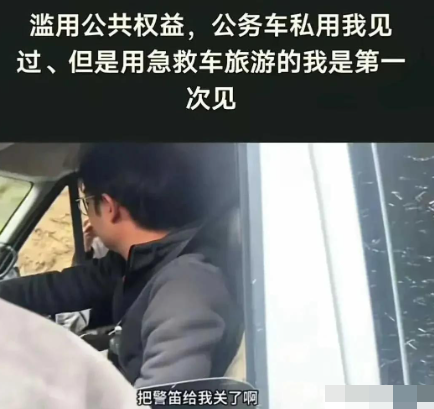

事情的起因非常简单——一辆救护车驶入了西藏某景区,车内坐着三名乘客:两名男子和一名女子。最初,车辆上拉响的警笛让路人纷纷避让,这是因为人们自然认为救护车正执行紧急任务。可随之而来的一幕让人疑惑不解:这辆救护车居然在景区停车拍照,且车内的乘客穿着打扮与急救任务完全不符,女乘客甚至穿着黑色皮短裙,打扮妩媚。

车主和游客的质疑声音逐渐升高,一名车主拦停了救护车并要求车内人员出示相关证件,但车内的男子和女子竟称没有证件,依旧不关闭警笛。当该车主提出质疑并要求关掉鸣笛时,车内的男子反而表现得十分嚣张,甚至以“抗震救灾”为由试图辩解,宣称自己有资格享受这一特权。

当交警到场处理时,这辆救护车的警报器被拆除,三名乘客被罚款200元。后续调查显示,这辆车属于一家海南民办医疗急救服务公司,但长期被外派至西藏的急救服务公司使用。

深层次的问题:特权与滥用

通过这一事件,我们可以看到几个层面的问题。首先,警报器的滥用已经成为社会上的一大隐患。警笛作为紧急救援的信号,本应仅限于紧急情况使用,但不幸的是,在这起事件中,警笛不仅被当作“通行证”,更被用来谋取不当利益。这种滥用行为显然有可能导致社会对特殊车辆的警笛信号产生不信任,未来可能会导致救护车真正执行急救任务时,被其他车辆忽视或不愿让行。

更为严重的是,三名当事人尤其是站长的言行反映了对法律常识的漠视。这位曾参与抗震救灾的男子,尽管拥有一定的社会身份和经历,但却利用自己过去的功劳来为不当行为辩护。这种行为不仅暴露了他对法律的无知,还透露出他将个人利益置于社会规则之上的心态。这种自私的行为,不仅影响了他所在的医疗急救服务公司的形象,也可能损害了民众对急救人员和车辆的基本信任。

社会反响:严惩还是宽容?

网友和公众的反应显然不容忽视。多数人认为此事性质恶劣,应该依法严惩。而这一事件的广泛关注,恰恰揭示了社会对特权行为和滥用公共资源的零容忍态度。人们担心,如果这种现象被纵容,未来可能会对社会的秩序和规则产生不可估量的负面影响。毕竟,救护车鸣笛是紧急任务的象征,若它被滥用,势必会使得人们对这种标志失去信任,甚至出现“假警报”现象。

结语:更值得深思的是,是否有更完善的管理机制来避免此类事件的发生?有关部门应该加强对医疗急救服务车辆的监管,尤其是在车辆外派和使用规范方面,确保警报器等特殊设施不被滥用,以保护社会公众的利益。而作为社会成员,我们每个人也应增强法律意识,理解和遵守社会规则,为维护公平公正的社会秩序尽一份力。

这种事件的发生,既是对我们社会规章制度的一次考验,也是对我们每个个体法律素养和道德水平的反思。我们希望,类似的事件能够通过严格的处罚和社会的共同监督,变得越来越少。

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。